संदर्भ:

हाल ही में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) अजय सूद की अध्यक्षता वाली समिति ने भारत सरकार को 2015 की उस नीति को वापस लेने की सलाह दी है, जिसमें सभी कोयला-आधारित थर्मल पावर प्लांट्स (TPPs) में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) यूनिट्स को अनिवार्य किया गया था। इस सिफारिश ने ऊर्जा आवश्यकताओं, लागत और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन के मुद्दे पर फिर से बहस को जन्म दिया है।

फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) के बारे में:

FGD यूनिट्स थर्मल पावर प्लांट्स की निकासी गैस (फ्लू गैस) से सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) को हटाने के लिए डिजाइन की जाती हैं। जब कोयले को जलाया जाता है, तब सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) निकलता है, जो वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में बड़ा योगदान देता है। यह PM2.5 (एक खतरनाक सूक्ष्म कण) के बनने का कारण भी बनता है, जिससे सांस और हृदय संबंधी बीमारियाँ होती हैं।

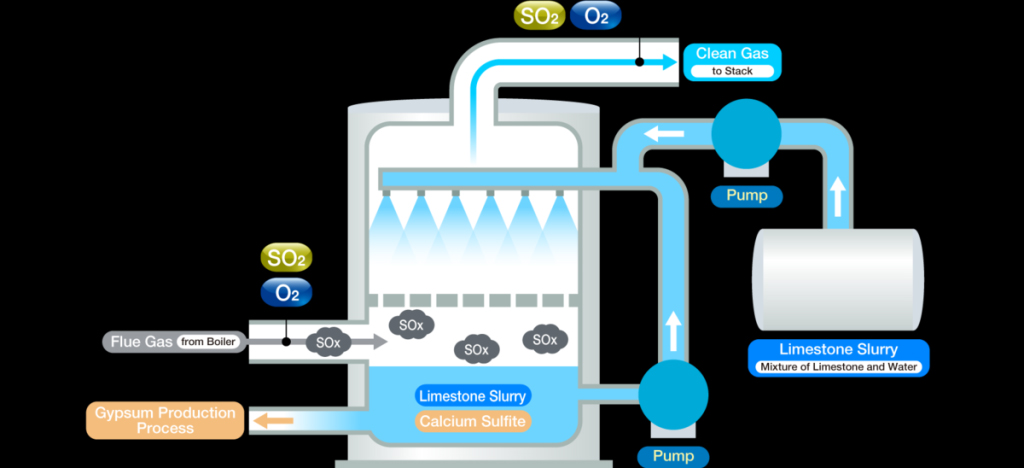

FGD यूनिट्स फ्लू गैस को एक क्षारीय यौगिक से उपचारित कर SO₂ की अम्लता को निष्क्रिय करती हैं। इसके तीन मुख्य प्रकार हैं:

• ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन: इसमें पिसा हुआ चूना पत्थर या अन्य सॉर्बेंट्स SO₂ के साथ प्रतिक्रिया करके फिल्टर द्वारा हटाए जाते हैं।

• वेट लाइमस्टोन ट्रीटमेंट: इसमें चूने के पत्थर के घोल से SO₂ को जिप्सम (एक औद्योगिक उप-उत्पाद) में बदला जाता है। यह सबसे प्रभावी और प्रचलित तकनीक है।

• सीवॉटर आधारित FGD: तटीय क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, जहाँ समुद्री जल SO₂ को अवशोषित करता है और फिर उपचारित होकर बाहर छोड़ा जाता है।

SO2 उत्सर्जन से जुड़ी चिंताएँ:

सल्फर डाइऑक्साइड जलवायु को गर्म करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान देता है। यह सेकेंडरी पर्टिकुलेट्स बनाता है, जिससे PM2.5 का स्तर काफी बढ़ जाता है। शोध से पता चला है कि भारत के PM2.5 प्रदूषण का 15% कोयला आधारित पावर प्लांट्स से आता है, जिसमें 80% SO₂ के कारण होता है। ये उत्सर्जन नियंत्रित करना मुश्किल होता है, लेकिन इसका स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

2015 का FGD अनिवार्यता आदेश:

2015 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी 537 कोयला आधारित TPPs को 2018 तक FGD लगाने का आदेश दिया था। लेकिन इसका क्रियान्वयन बहुत धीमा रहा:

• अप्रैल 2025 तक केवल 39 संयंत्रों ने FGD लगाया है।

• अवधियाँ 2027, 2028 और 2029 तक बढ़ा दी गई हैं, संयंत्र श्रेणी के अनुसार।

• दिसंबर 2024 में सरकार ने बिना किसी स्पष्टीकरण के डेडलाइन और आगे बढ़ा दी।

• सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्ययन समिति ने 2025 में FGD नीति को पूरी तरह समाप्त करने की सिफारिश की।

FGD स्थापना को लेकर आपत्तियाँ:

FGD यूनिट्स महंगी होती हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, एक मेगावॉट पर ₹1.2 करोड़ का खर्च आता है।

अप्रैल 2025 में भारत की कोयला आधारित क्षमता 2,19,338 मेगावॉट थी, जो कुल बिजली उत्पादन का लगभग आधा है। इस पर FGD लगाने का कुल खर्च ₹2.6 लाख करोड़ से अधिक होगा।

अधिकारियों का कहना है कि 97,000 मेगावॉट की नई कोयला बिजली योजना के साथ FGD लगाने से ₹97,000 करोड़ अतिरिक्त लागत आएगी और उपभोक्ता दरें बढ़ सकती हैं। यही आर्थिक तर्क FGD अनिवार्यता को हटाने की मांग को बढ़ावा दे रहा है।

हालांकि शोधकर्ताओं की दलीलें:

• FGD से टैरिफ केवल ₹0.72 प्रति यूनिट (kWh) बढ़ेगा — जिसमें अधिकतर हिस्सा स्थायी लागत का होगा।

• चलती लागत ₹0.10 प्रति यूनिट से भी कम रहेगी, इसलिए असर सीमित होगा।

• स्वच्छ हवा स्वास्थ्य खर्च कम करती है, उत्पादकता बढ़ाती है और समय से पहले मौतों को रोकती है — जिससे लंबे समय में आर्थिक बचत होती है।

निष्कर्ष:

SO₂ उत्सर्जन हटाने के लिए FGD का कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं है। कोयला वाशिंग से कोयले में मौजूद सल्फर नहीं हटता।

भविष्य में कोयले की खपत बढ़ने की संभावना है, खासकर पुराने, अक्षम और सरकारी संयंत्रों में। ऐसे में FGD न लगाना वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से खराब कर सकता है।

FGD नीति को हटाना राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को भी कमजोर करेगा, जिसमें अब तक ₹6,000 करोड़ से अधिक निवेश हुआ है। इससे वायु गुणवत्ता प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में हुई प्रगति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।