परिचय:

हाल ही में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया, जिसका आयोजन हर वर्ष विश्व हृदय महासंघ (WHF) द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और राष्ट्रीय सरकारों के सहयोग से विश्व स्तर पर किया जाता है। यह दिवस हृदय रोगों (CVD) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो वैश्विक मृत्यु दर में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं।

-

- इस बार विश्व हृदय दिवस 2025 का विषय, " डोंट मिस अ बीट" था जो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा और फैटी लिवर जैसे मौन जोखिम कारकों के प्रति सतर्कता पर ज़ोर देता है, जिनका अक्सर जटिलताएँ उत्पन्न होने तक पता नहीं चल पाता।

- हाल ही में जारी अपोलो हेल्थ ऑफ द नेशन 2025 अध्ययन भारत के हृदय स्वास्थ्य की एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। यह शहरी आबादी में कम उम्र में उच्च रक्तचाप, फैटी लिवर रोग और छिपे हुए कोरोनरी कैल्शियम जमाव में खतरनाक वृद्धि को दर्शाता है कि देश हृदय रोगों के एक "मूक महामारी" चरण में प्रवेश कर रहा है।

- इस बार विश्व हृदय दिवस 2025 का विषय, " डोंट मिस अ बीट" था जो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा और फैटी लिवर जैसे मौन जोखिम कारकों के प्रति सतर्कता पर ज़ोर देता है, जिनका अक्सर जटिलताएँ उत्पन्न होने तक पता नहीं चल पाता।

विश्व हृदय दिवस का महत्व:

वैश्विक स्तर पर, हृदय रोग 32% मौतों (2022 में 19.8 मिलियन, विश्व स्वास्थ्य संगठन) के लिए ज़िम्मेदार हैं। इनमें से 85% मौतें दिल के दौरे और स्ट्रोक के कारण होती हैं।

भारत, जहाँ दुनिया की 18% आबादी रहती है, में समय से पहले हृदय रोग से होने वाली मृत्यु दर अनुपातहीन रूप से अधिक है। ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिज़ीज़ स्टडी (2020) के अनुसार:

• भारत में लगभग 28% मौतें हृदय रोग के कारण होती हैं।

• भारत में 25% दिल के दौरे 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को होते हैं, जबकि पश्चिमी देशों में यह दर 5% से भी कम है।

• 2030 तक, भारत को समय से पहले हृदय रोग से होने वाली मौतों (विश्व आर्थिक मंच के अनुमान) के कारण आर्थिक उत्पादन में 237 बिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है।

इस प्रकार, विश्व हृदय दिवस भारत के लिए विशेष महत्व रखता है, न केवल एक स्वास्थ्य अभियान के रूप में, बल्कि एक विकासात्मक अनिवार्यता के रूप में भी।

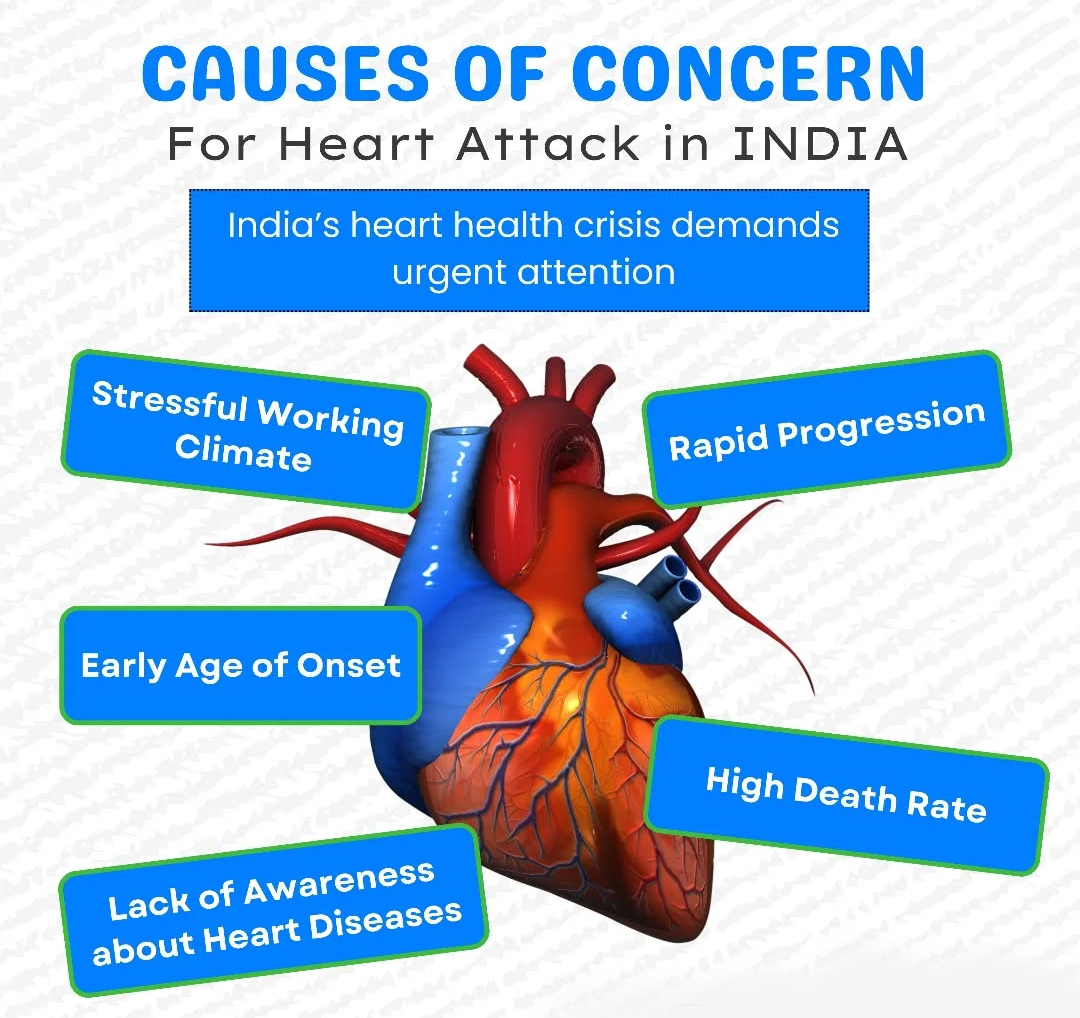

भारत में हृदय रोग पर चर्चा क्यों महत्वपूर्ण हैं?

भारत में हृदय रोगों के कारक बहुआयामी हैं:

1. आनुवंशिक संवेदनशीलता

· दक्षिण एशियाई लोगों में पश्चिमी आबादी की तुलना में हृदय रोग 5-10 साल पहले विकसित होते हैं।

· भारतीय "पतले-मोटे" लक्षण से ग्रस्त हैं—सामान्य वज़न लेकिन उच्च आंत वसा, इंसुलिन प्रतिरोध और उच्च लिपोप्रोटीन (ए) स्तर।

2. पोषण परिवर्तन

· एनएफएचएस-5 में बढ़ता मोटापा दिखाई देता है: शहरी भारत में 24% महिलाएं और 23% पुरुष अधिक वज़न/मोटे हैं।

· भारत प्रतिदिन 10.9 ग्राम नमक का सेवन करता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित सीमा (5 ग्राम/दिन) से दोगुना है।

· ट्रांस वसा, हालांकि सीमित है, तले हुए स्ट्रीट फूड और पैकेज्ड स्नैक्स में मौजूद है।

3. शारीरिक निष्क्रियता

· आईसीएमआर-इंडिया अध्ययन (2022) में पाया गया कि लगभग 40% भारतीय निष्क्रिय हैं, जिसमें महिलाओं और शहरी आबादी को अधिक जोखिम है।

4. पर्यावरणीय तनाव

· लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ (2022) के अनुसार, 2019 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण 16.7 लाख मौतें हुईं, जिनमें से आधे से ज़्यादा हृदय रोग से संबंधित थीं।

· दीर्घकालिक तनाव और अनियमित नींद चक्र, खासकर शहरी कार्य संस्कृति में, उच्च रक्तचाप और चयापचय संबंधी विकारों को बढ़ाते हैं।

· जोखिमों का यह अभिसरण भारत को वैश्विक हृदय रोग संकट का केंद्र बनाता है।

अपोलो के हेल्थ ऑफ द नेशन 2025 अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

अध्ययन में छिपे जोखिमों में क्षेत्रीय विविधताओं पर प्रकाश डाला गया है:

• दिल्ली-एनसीआर: उच्च रक्तचाप की दर बढ़ रही है; 65% लोगों में फैटी लिवर था, जो जीवनशैली और प्रदूषण से जुड़ा था।

• मुंबई: 46% बिना लक्षण वाले व्यक्तियों में कोरोनरी कैल्शियम जमा था; 25% में ऑब्सट्रक्टिव सीएडी; 2.5% 40 वर्ष से कम आयु के थे।

• चेन्नई: मधुमेह का प्रचलन 29% और प्री-डायबिटीज़ 37%।

• बेंगलुरु: प्रारंभिक उच्च रक्तचाप और डिस्लिपिडेमिया से ग्रस्त निष्क्रिय आईटी कर्मचारी।

• हैदराबाद: फैटी लिवर के 80% से ज़्यादा मरीज़ मधुमेह के थे; 75% उच्च रक्तचाप से ग्रस्त मरीज़ों में फैटी लिवर भी था।

• कोलकाता: एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के साथ-साथ उच्च रक्तचाप/मधुमेह का दोहरा बोझ।

• लखनऊ (स्तर 2): कॉलेज के छात्रों में 28% अधिक वज़न और 19% पूर्व-उच्च रक्तचाप की दर देखी गई।

यह प्रमाण इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में हृदय रोग का बोझ केवल महानगरों या बुज़ुर्गों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी आयु समूहों और भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापक है।

भारत में आपातकालीन तैयारी का अंतर:

• प्रसार: अस्पताल के बाहर प्रतिवर्ष लगभग 600,000 हृदय गति रुकने की घटनाएँ (प्रति 100,000 में 40)।

• जीवित बचाव दर: 5% से कम, जबकि विकसित देशों में यह दर 10-20% है।

• कमियाँ:

o सीपीआर के बारे में लोगों में कम जागरूकता।

o सार्वजनिक स्थानों पर एईडी की कमी।

o इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर-डिफाइब्रिलेटर (आईसीडी) तक सीमित पहुँच।

वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास: जापान और अमेरिका जैसे देशों में स्कूलों में सार्वभौमिक सीपीआर प्रशिक्षण, सार्वजनिक क्षेत्रों में अनिवार्य एईडी और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया नेटवर्क हैं—ऐसे मॉडल जिन्हें भारत अपना सकता है।

हृदय रोग के सामान्य लक्षण:

• दिल का दौरा: सीने में दर्द, साँस फूलना, ठंडा पसीना आना, जबड़े/बाँह तक दर्द होना।

• स्ट्रोक: तेज़ लक्षण (चेहरा लटकना, बाँहों में कमज़ोरी, बोलने में कठिनाई )।

• रुमेटिक हृदय रोग: थकान, अनियमित दिल की धड़कन, सीने में तकलीफ जो अक्सर बचपन में अनुपचारित गले में खराश से जुड़ा होता है।

हृदय रोग एक विकास चुनौती क्यों हैं?

• वैश्विक आयाम: हृदय रोग से होने वाली 80% मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में होती हैं।

• भारत-विशिष्ट:

o आर्थिक नुकसान: गैर-संचारी रोगों (विश्व आर्थिक मंच) के कारण 2.17 ट्रिलियन डॉलर का अनुमानित नुकसान (2012-2030)।

o स्वास्थ्य असमानता: ग्रामीण भारत में निदान सुविधाओं का अभाव है—उच्च रक्तचाप नियंत्रण दर केवल 15% है (लैंसेट, 2019)।

· सामाजिक बोझ: विनाशकारी

o जेब खर्च: एनएफएचएस-5 दर्शाता है कि स्वास्थ्य व्यय का 55% परिवारों द्वारा वहन किया जाता है।

भारत के लिए नीतिगत प्राथमिकताएँ:

1. रोकथाम-प्रथम स्वास्थ्य सेवा:

· विश्व स्वास्थ्य संगठन के "सर्वोत्तम उपाय": ट्रांस वसा को समाप्त करें, नमक में 30% की कटौती करें और तंबाकू का सेवन कम करें।

· भारत की कार्रवाई: 2022 तक ट्रांस वसा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करें; फिट इंडिया अभियान गतिविधियों को बढ़ावा देता है; ईट राइट इंडिया अभियान स्वस्थ आहार को प्रोत्साहित करता है।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाना:

· आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य गैर-संचारी रोगों की जाँच शामिल है।

· एनपी-एनसीडी (गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, 2023) गैर-संचारी रोगों की देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में मुख्यधारा में लाता है।

3. आपातकालीन तैयारी:

· एईडी की तैनाती और सीपीआर प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों की आवश्यकता।

· महानगरों में 108 एम्बुलेंस सेवाओं और एआई-आधारित ट्राइएज के साथ एकीकरण।

4. सामुदायिक और कार्यस्थल स्वास्थ्य:

· आवधिक स्वास्थ्य जाँच, स्वास्थ्य अवकाश और कार्यस्थल फिटनेस कार्यक्रम।

5. अनुसंधान और स्वदेशी आँकड़े:

· सुदृढ़ निगरानी के लिए ICMR-NCDIR (राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र) का विस्तार।

· लिपोप्रोटीन (ए) और आनुवंशिक प्रवृत्तियों पर भारत-विशिष्ट परीक्षणों को बढ़ावा देना।

6. वैश्विक साझेदारियाँ:

· विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक हृदय पहल और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 3.4 के साथ तालमेल बिठाना और 2030 तक गैर-संचारी रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु दर को एक-तिहाई तक कम करना।

निष्कर्ष:

विश्व हृदय दिवस 2025 स्पष्ट संकेत देता है कि हृदय रोग अब केवल एक स्वास्थ्य चुनौती नहीं, बल्कि भारत के लिए एक विकासात्मक अनिवार्यता है। बढ़ती अकाल मृत्यु, आर्थिक नुकसान और बढ़ती स्वास्थ्य असमानताओं के साथ, हृदय रोगों के खिलाफ लड़ाई के लिए रोकथाम-प्रथम दृष्टिकोण, मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और मजबूत आपातकालीन तैयारी की आवश्यकता है। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की रक्षा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्र अपने सामूहिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में कोई कसर न छोड़े, राष्ट्रीय प्रयासों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

| यूपीएससी/पीएससी मुख्य प्रश्न: हृदय रोग (सीवीडी) भारत में "मौन महामारी" के रूप में तेज़ी से उभर रहा हैं। इस बढ़ते संकट से निपटने में नीतिगत चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। |