सन्दर्भ:

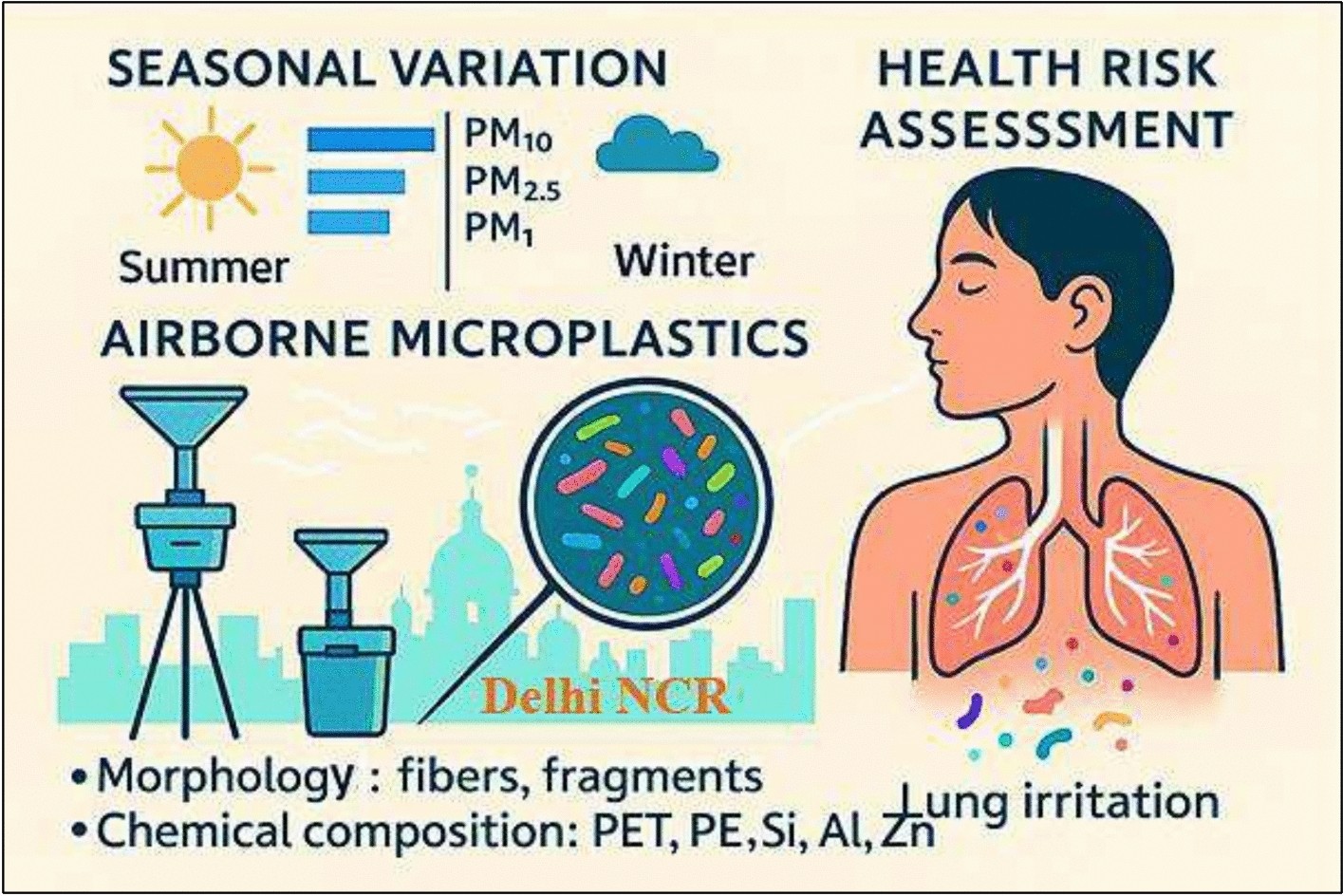

भारत के शहरी वायु प्रदूषण को अब तक प्रायः धूल, धुआँ, वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक उत्सर्जन से जोड़ा जाता रहा है लेकिन नए वैज्ञानिक साक्ष्य इस सूची में एक अत्यंत चिंताजनक तत्व जोड़ते हैं, सूक्ष्म, वायु में तैरते प्लास्टिक कण, जिन्हें प्रतिदिन अनजाने में भीतर तक साँसों के साथ लिया जा रहा हैं। हाल ही में आईआईएसईआर कोलकाता के एक बहु-विषयक अध्ययन ने दिखाया है कि श्वसन-योग्य माइक्रोप्लास्टिक (iMPs), जो दिखाई नहीं देते, अब भारत के प्रमुख महानगरों की वायु का स्थायी और महत्त्वपूर्ण घटक बन चुके हैं। इनका अस्तित्व स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को और जटिल बना देता है।

अध्ययन के निष्कर्ष:

मुख्य सांद्रण स्तर:

• कोलकाता: 14.23 µg/m³ (सबसे अधिक)

• दिल्ली: 14.18 µg/m³

• चेन्नई: 4 µg/m³

• मुंबई: 2.65 µg/m³

शोधकर्ताओं के अनुसार, कोलकाता का एक औसत निवासी अपने जीवनकाल में लगभग 2.9 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक अंदर ले सकता है जो धीरे-धीरे एक छोटे प्लास्टिक बोतल को साँसों के माध्यम से भीतर खींचने जैसा है।

श्वसन-योग्य माइक्रोप्लास्टिक क्या हैं?

-

- भारत में वायु गुणवत्ता पर चर्चा आमतौर पर PM10 और PM2.5 पर केन्द्रित रहती है, जो धूल, दहन और औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न कण हैं। नया अध्ययन बताता है कि माइक्रोप्लास्टिक अब इनमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं:

- PM10 का 5% तक

- PM2.5 का 2.5% तक

- माइक्रोप्लास्टिक सामान्यतः 5 मिमी से छोटे प्लास्टिक के सूक्ष्म टुकड़े होते हैं। किंतु यह अध्ययन विशेष रूप से 10 माइक्रोन (µm) से भी छोटे श्वसन-योग्य कणों पर केंद्रित है।

- ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि शरीर की प्राकृतिक प्रतिरोधी प्रणालियों को पार करके फेफड़ों के भीतर गहराई तक पहुँच सकते हैं और कुछ मामलों में रक्त-संचार तंत्र तक भी चले जाते हैं। भीतर पहुँचने के बाद ये महत्त्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर सकते हैं और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जटिलताएँ उत्पन्न कर सकते हैं।

- धूल के सामान्य कणों के विपरीत, माइक्रोप्लास्टिक न तो विघटित होते हैं, न घुलते हैं, न आसानी से बैठते हैं। उनका हल्का और वायुगतिकीय स्वरूप इन्हें लंबे समय तक वायु में बनाये रखता है जिससे ये शहरों और संभवतः देशों की सीमाओं को पार करके भी यात्रा कर सकते हैं।

- फेफड़ों और रक्त में माइक्रोप्लास्टिक का अध्ययन अत्यंत जटिल है। वर्तमान विश्लेषणात्मक विधियों में सीमाएँ हैं:

- तकनीकें केवल 5–20 µm से बड़े कण पहचान पाती हैं।

- छोटे माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक अक्सर पता ही नहीं चलते।

- उपलब्ध पोलीमर डेटाबेस में अधिकतर “नए” प्लास्टिक के नमूने हैं जबकि मनुष्य मुख्यतः “पुराने/मौसम-प्रभावित” कणों के संपर्क में आते हैं।

- प्लास्टिक में मिले रासायनिक ऐडिटिव्स की पहचान जटिल है इसके लिए pyrolysis–GC/MS जैसी तकनीक की आवश्यकता पड़ती है।

- भारत में वायु गुणवत्ता पर चर्चा आमतौर पर PM10 और PM2.5 पर केन्द्रित रहती है, जो धूल, दहन और औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न कण हैं। नया अध्ययन बताता है कि माइक्रोप्लास्टिक अब इनमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं:

माइक्रोप्लास्टिक क्या ले जाते हैं?

1. ये रोगाणुओं को ढोते हैं

हाई-थ्रूपुट सीक्वेंसिंग से शोधकर्ताओं ने माइक्रोप्लास्टिक पर निम्न रोगजनकों की पहचान की:

• एस्परगिलस फ्यूमिगेटस

• कैंडिडा, एक ज्ञात श्वसन रोगाणु

• एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी और विषाणु जीन वाली बैसिलस प्रजातियाँ

ये रोगाणु प्लास्टिक की सतह पर चिपककर लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं जिससे श्वसन संक्रमण का जोखिम बढ़ता है।

2. ये विषाक्त ऐडिटिव्स को ढोते हैं

अध्ययन में पाया गया:

• डाइएथिल फ़्थैलेट (DEP) एक प्लास्टिसाइज़र और सुगंध स्थिरीकारक

स्रोत: कॉस्मेटिक्स, पैकेजिंग, PVC उत्पाद, पेंट्स

दीर्घकालिक DEP संपर्क से जुड़े जोखिम:

• हार्मोनल असंतुलन

• प्रजनन-संबंधी समस्याएँ

• विकासगत विकार

• श्वसन उत्तेजना

दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में DEP स्तर सर्वाधिक पाए गए।

3. ये भारी धातुओं जैसे सीसा को ढोते हैं

कोलकाता और दिल्ली में सीसा (lead) स्तर राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों से अधिक पाए गए। टायर घिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट, PVC और प्लास्टिक के विघटन से मुक्त सीसा साँस के साथ सीधे रक्त में प्रवेश कर सकता है।

दीर्घकालिक सीसा संपर्क के प्रभाव:

• बच्चों में संज्ञानात्मक क्षरण

• न्यूरोलॉजिकल क्षति

• गुर्दे और यकृत विकार

• विकासात्मक विलंब

मानव शरीर के भीतर माइक्रोप्लास्टिक का व्यवहार:

10 माइक्रोन से छोटे कण श्वसन प्रणाली के पूरे मार्ग से गुजर सकते हैं। विशेष रूप से 1–5 माइक्रोन श्रेणी के कण अत्यधिक खतरनाक हैं क्योंकि:

• ये नासोफैरिंजियल और ब्रोंकियल क्षेत्रों में जम सकते हैं।

• 1 माइक्रोन और इससे छोटे कण अल्वियोली तक पहुँच जाते हैं जहाँ गैस-विनिमय होता है।

अनुसंधान दर्शाते हैं कि मनुष्य प्रतिदिन 26 से 130 माइक्रोप्लास्टिक कण केवल श्वसन के माध्यम से ग्रहण कर सकता है।

अब तक फेफड़ों की जांच करने वाले सात अध्ययनों में कई प्रकार के पोलीमर, विशेषकर PP और PET पाए गए हैं। कुछ फेफड़ों के ट्यूमर नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक रेशों की संख्या सामान्य ऊतक की तुलना में दो गुना अधिक थी।

बच्चों के ब्रॉन्को-एल्वियोला नमूनों में 332 तक माइक्रोप्लास्टिक कण मिले हैं, कई मामलों में वयस्कों से अधिक।

एक बार भीतर पहुँचने पर:

• सूजन पैदा कर सकते हैं

• ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उत्पन्न कर सकते हैं

• प्रतिरक्षा-तंत्र को बाधित कर सकते हैं

• संभावित रूप से रक्त में प्रवेश कर सकते हैं

दीर्घकालिक प्रभाव अभी अस्पष्ट हैं, लेकिन प्रारंभिक प्रमाण जोड़ते हैं:

• श्वसन रोग — क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अस्थमा जैसे लक्षण

• एंडोक्राइन व्यवधान — DEP जैसे ऐडिटिव्स के कारण

• पाचन और चयापचयी विकार

• कैंसर जोखिम — विशेषकर जले हुए प्लास्टिक से उत्पन्न जटिल प्रदूषकों के कारण

• प्रतिरक्षा ह्रास — लसीका तंत्र में संचयन

• सिस्टेमिक प्रभाव — जब ये रक्त प्रवाह तक पहुँच जाते हैं

आगे की राह:

वायुजनित माइक्रोप्लास्टिक अन्य पर्यावरणीय खतरों के साथ मिलकर एक जटिल “वन हेल्थ” समस्या प्रस्तुत करता है जो मानव स्वास्थ्य, शहरी प्रणालियों और पर्यावरणीय गुणवत्ता को परस्पर जोड़ती है।

व्यक्तिगत जीवनशैली विकल्प

• एकल-उपयोग प्लास्टिक का कम प्रयोग

• सिंथेटिक कपड़ों के स्थान पर खादी या सूती वस्त्र अपनाएँ

• निम्न-गुणवत्ता या अत्यधिक घिसे हुए सिंथेटिक वस्त्रों से बचें

• घर एवं समुदाय स्तर पर बेहतर कचरा पृथक्करण को समर्थन दें

शहरी योजना समाधान

• हरित क्षेत्रों का विस्तार जो प्राकृतिक फ़िल्टर की तरह कार्य करते हैं

• बाज़ारों और घनी बस्तियों में वाहन-मुक्त क्षेत्रों का प्रोत्साहन

• कचरा प्रबंधन प्रणाली को मज़बूत करके प्लास्टिक जलाने और कूड़ा-फेंकने की समस्या घटाना

• औद्योगिक उत्सर्जन और टायर प्रदूषण पर कठोर नियंत्रण

नीतिगत आवश्यकता

• वायु में माइक्रोप्लास्टिक की निगरानी हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देश

• एंडोक्राइन-विघटनकारी रसायनों जैसे ऐडिटिव्स का विनियमन

• विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) का कड़ा क्रियान्वयन

• स्वच्छ शहरी गतिशीलता में निवेश

• समस्याग्रस्त प्लास्टिक का चरणबद्ध उन्मूलन

बेहतर अनुसंधान की आवश्यकता

• शहरों में मानकीकृत निगरानी पद्धतियाँ

• फेफड़ों के ऊतकों के साथ माइक्रोप्लास्टिक की अंतःक्रिया पर अध्ययन

• रक्त और मूत्र में माइक्रोप्लास्टिक-संबंधी रसायनों का ट्रैकिंग

• संवेदनशील समूहों पर दीर्घकालिक प्रभावों की समझ

• शहरी स्रोतों विशेषकर ट्रैफ़िक और कचरा स्थलों का सटीक मानचित्रण

निष्कर्ष:

श्वसन-योग्य माइक्रोप्लास्टिक एक उभरते वायु प्रदूषक के रूप में भारत को शहरी प्रदूषण की अपनी पारंपरिक समझ पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करते हैं। ये सूक्ष्म कण रोगाणु, विषैले रसायन और भारी धातुएँ ढोते हैं जो बहु-स्तरीय स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करते हैं। दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों में यह समस्या सबसे गंभीर और व्यापक है जो बढ़ती जा रही है।

| UPSC/PSC मुख्य प्रश्न: |