परिचय:

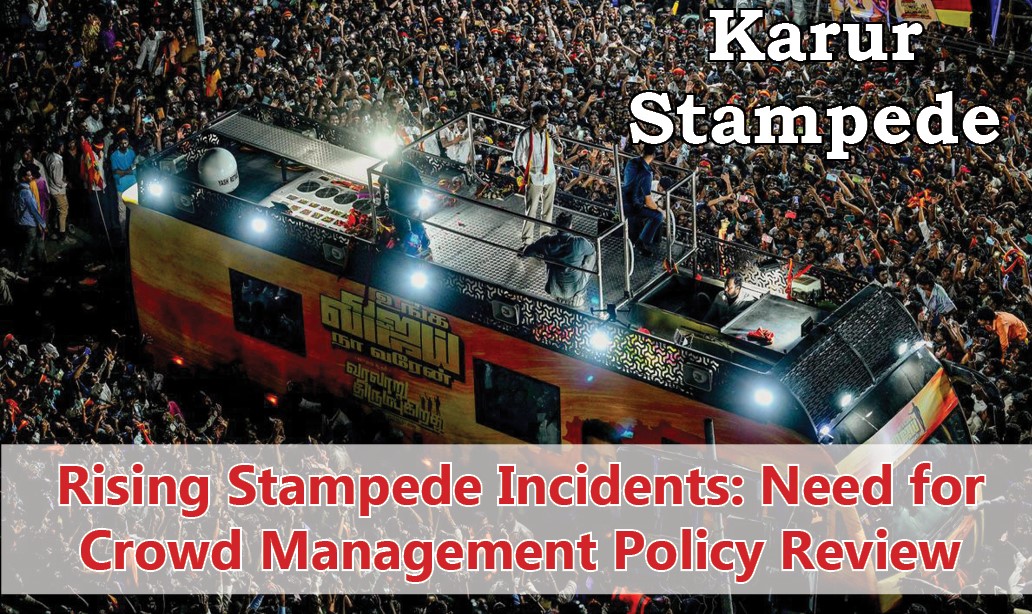

तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक नेता की रैली के दौरान हुई भगदड़ की दुखद घटना ने एक बार फिर भीड़ की सुरक्षा के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। दुर्भाग्य से, ऐसी घटनाएँ अलग-थलग नहीं हैं। भारत में धार्मिक उत्सवों, खेल आयोजनों, रेलवे स्टेशनों और राजनीतिक सभाओं में बार-बार भगदड़ की घटनाएँ हुई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ है।

-

- आँकड़े बताते हैं कि 2000 से 2022 के बीच, पूरे भारत में भगदड़ में 3,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। पिछले तीन दशकों में लगभग 4,000 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। हाल के वर्षों में प्रयागराज (2025), तिरुपति (2025), बेंगलुरु (2025) और हाथरस (2024) में ऐसी त्रासदियाँ हुई हैं, जो भीड़ प्रबंधन में व्यवस्थागत कमियों को उजागर करती हैं।

- आँकड़े बताते हैं कि 2000 से 2022 के बीच, पूरे भारत में भगदड़ में 3,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। पिछले तीन दशकों में लगभग 4,000 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। हाल के वर्षों में प्रयागराज (2025), तिरुपति (2025), बेंगलुरु (2025) और हाथरस (2024) में ऐसी त्रासदियाँ हुई हैं, जो भीड़ प्रबंधन में व्यवस्थागत कमियों को उजागर करती हैं।

भगदड़ क्या है?

विशेषज्ञों के अनुसार भगदड़ को भीड़ के अचानक, आवेगपूर्ण आंदोलन के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यवस्था को बिगाड़ देता है और जिसके परिणामस्वरूप चोटें और मौतें होती हैं। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनडीआरआर) के अनुसार, भगदड़ आमतौर पर तब होती है जब लोग भौतिक स्थान की कमी या किसी खतरे का आभास करते हैं, जिससे अतार्किक आत्म-सुरक्षात्मक व्यवहार शुरू हो जाता है।

मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

1. एकदिशीय भगदड़ - तब होती है जब एक ही दिशा में चलती एक बड़ी भीड़ अचानक किसी रुकावट या अवरोध का सामना करती है, जैसे कि अवरुद्ध निकास या टूटा हुआ अवरोध।

2. अशांत भगदड़ - तब होती है जब अनियंत्रित भीड़ अलग-अलग दिशाओं से एक साथ आती है या अचानक दहशत फैल जाती है।

यद्यपि अक्सर यह माना जाता है कि मौत का कारण कुचलना है, लेकिन शोध से पता चलता है कि इसका प्रमुख कारण संपीड़न श्वासावरोध है। घनी भीड़ में, लोग इतनी कसकर दब जाते हैं कि साँस लेना असंभव हो जाता है। यह दबाव, जो स्टील को मोड़ने के लिए पर्याप्त है, केवल छह या सात लोगों द्वारा एक दिशा में धक्का देने से उत्पन्न हो सकता है।

भारत में भगदड़ के कारण:

तात्कालिक कारण

• अफवाहों, गिरती वस्तुओं या आग जैसी घटनाओं से उत्पन्न घबराहट।

• बैरिकेड, संकरे निकास या फिसलन भरे रास्तों जैसी बाधाएँ।

• अचानक किसी मशहूर व्यक्ति या राजनीतिक नेता का आगमन।

प्रणालीगत विफलताएँ

• भीड़ के आकार का गलत अनुमान और अपर्याप्त योजना।

• आयोजकों, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय की कमी।

• हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में अस्पष्टता।

व्यवहारिक और सामाजिक कारक

• सुरक्षा मानकों की अनदेखी और पारंपरिक तरीकों पर अत्यधिक भरोसा।

• सेलिब्रिटी प्रभाव और जन-आकर्षण से विशाल, अनियंत्रित भीड़ का जुटना।

• प्रतिभागियों में जोखिम जागरूकता का अभाव।

अवसंरचनात्मक कमियाँ

• संकरे प्रवेश और निकास द्वार, अवरोध और कमजोर बैरिकेडिंग।

• खराब संकेत व्यवस्था, संचार प्रणाली की कमी, और अपर्याप्त चिकित्सीय सुविधाएँ।

• संरचित निकासी मार्गों का अभाव।

भगदड़ के प्रभाव:

भगदड़ सबसे घातक मानवजनित आपदाओं में से एक हैं, क्योंकि वे अचानक होती हैं और इनमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है।

-

- मानवीय प्रभाव: श्वासावरोध या कुचल जाने से तात्कालिक मृत्यु, गंभीर चोटें और बचे हुए लोगों पर मानसिक आघात।

- सामाजिक प्रभाव: शोक, आक्रोश, और प्रशासन पर जन-विश्वास का क्षरण।

- आर्थिक प्रभाव: भविष्य के आयोजनों में भागीदारी में गिरावट, आयोजकों के आर्थिक नुकसान, और मुआवज़े की बड़ी देनदारियाँ।

- शासन पर प्रभाव: सुरक्षा प्रोटोकॉल की बार-बार जांच और जवाबदेही के लिए जन-दबाव में वृद्धि।

भीड़ प्रबंधन के लिए एनडीएमए दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने भीड़ से होने वाली आपदाओं को रोकने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:

1. आयोजन पूर्व योजना

-

-

- भीड़ का उचित आकलन और क्षमता नियोजन।

- सुरक्षित स्थल चयन, मार्ग डिज़ाइन और बाधाओं को दूर करना।

- खतरों का आकलन करने के लिए विफलता मोड और प्रभाव विश्लेषण (FMEA)।

- भीड़ का उचित आकलन और क्षमता नियोजन।

-

2. संरचनात्मक और अवसंरचनात्मक उपाय

-

-

- बाहर की ओर खुलने वाले द्वारों के साथ कई चौड़े प्रवेश और निकास बिंदु।

- यातायात को नियंत्रित करने के लिए अवरोध और टेढ़ी-मेढ़ी कतारें।

- बहुभाषी संकेत और मजबूत जन संबोधन प्रणालियाँ।

- बाहर की ओर खुलने वाले द्वारों के साथ कई चौड़े प्रवेश और निकास बिंदु।

-

3. जमीनी प्रबंधन

-

-

- बैरिकेड्स और नियंत्रित आवाजाही के साथ भीड़ को अलग करना।

- सीसीटीवी और एनालिटिक्स का उपयोग करके वास्तविक समय की निगरानी।

- पर्याप्त यातायात और पार्किंग व्यवस्था।

- बैरिकेड्स और नियंत्रित आवाजाही के साथ भीड़ को अलग करना।

-

4. आपातकालीन तैयारी

-

-

- मौके पर चिकित्सा सहायता, त्वरित प्रतिक्रिया दल और मोबाइल कनेक्टिविटी।

- त्वरित निर्णय लेने के लिए घटना कमांड सिस्टम।

- मौके पर चिकित्सा सहायता, त्वरित प्रतिक्रिया दल और मोबाइल कनेक्टिविटी।

-

5. जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण

-

-

- हितधारकों के लिए नियमित अभ्यास और जनता के लिए जागरूकता अभियान।

- इवेंट मैनेजरों, पुलिस और स्वयंसेवकों के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

- हितधारकों के लिए नियमित अभ्यास और जनता के लिए जागरूकता अभियान।

-

प्रौद्योगिकी की भूमिका

-

- आरएफआईडी और आईओटी ट्रैकिंग: तीर्थयात्रियों या आगंतुकों को टैग करने से वास्तविक समय में घनत्व की निगरानी में मदद मिलती है, जिसका कुंभ मेले और वैष्णो देवी में परीक्षण किया जा चुका है।

- एआई-संचालित निगरानी: एआई से लैस सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन, अड़चनों और घबराहट भरे व्यवहार का पता लगा सकते हैं, जिससे शुरुआती हस्तक्षेप संभव हो सकता है।

- थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन: बड़े समारोहों की हवाई निगरानी प्रदान करते हैं।

- पूर्वानुमान विश्लेषण: भीड़भाड़ का पूर्वानुमान लगाने और संकट बढ़ने से पहले अधिकारियों को सतर्क करने के लिए पिछले डेटा का उपयोग करना।

- आरएफआईडी और आईओटी ट्रैकिंग: तीर्थयात्रियों या आगंतुकों को टैग करने से वास्तविक समय में घनत्व की निगरानी में मदद मिलती है, जिसका कुंभ मेले और वैष्णो देवी में परीक्षण किया जा चुका है।

भारत में चुनौतियाँ:

-

- भीड़ के पैमाने का कम आकलन: भारत में होने वाले आयोजनों में अक्सर लाखों लोग शामिल होते हैं, जो वैश्विक औसत से कहीं ज़्यादा है।

- कमज़ोर प्रवर्तन: नियमों की अवहेलना और कार्यान्वयन में ढिलाई।

- समन्वय की कमी: आयोजकों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और स्थानीय निकायों के बीच संवाद का अभाव।

- बुनियादी ढाँचे की कमियाँ: पुराने आयोजन स्थल, संकरे रास्ते और अपर्याप्त निकास।

- सांस्कृतिक कारक: तीव्र भावनात्मक या धार्मिक भावनाएँ भीड़ नियंत्रण को कठिन बना देती हैं।

- संसाधन सीमाएँ: प्रशिक्षित कर्मियों, चिकित्सा सहायता और निगरानी उपकरणों की कमी।

- भीड़ के पैमाने का कम आकलन: भारत में होने वाले आयोजनों में अक्सर लाखों लोग शामिल होते हैं, जो वैश्विक औसत से कहीं ज़्यादा है।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ:

-

- सऊदी अरब (हज): पिछली त्रासदियों के बाद समयबद्ध प्रवेश, सिमुलेशन और नियंत्रित मार्ग नियोजन का उपयोग।

- यूनाइटेड किंगडम (वेम्बली स्टेडियम): 90,000 लोगों के लिए कई निकास और उन्नत निकासी प्रणालियों के साथ डिज़ाइन किया गया बुनियादी ढाँचा।

- दक्षिण कोरिया (हैलोवीन, 2022): वास्तविक समय में घनत्व की निगरानी के लिए एआई-आधारित सीसीटीवी प्रणालियों की तैनाती।

- जापान: अचानक भीड़ से बचने के लिए अलग-अलग प्रवेश और समयबद्ध टिकट।

- सऊदी अरब (हज): पिछली त्रासदियों के बाद समयबद्ध प्रवेश, सिमुलेशन और नियंत्रित मार्ग नियोजन का उपयोग।

आगे की राह:

1. वैज्ञानिक योजना: डेटा एनालिटिक्स और सिमुलेशन द्वारा भीड़ का सटीक आकलन।

2. अवसंरचना उन्नयन: चौड़े निकास द्वार, मज़बूत बैरिकेड और चिकित्सा सुविधाओं का पुनःडिज़ाइन।

3. प्रौद्योगिकी एकीकरण: देशव्यापी स्तर पर AI निगरानी, RFID और पूर्वानुमान मॉडलिंग का उपयोग।

4. प्रशिक्षण और जागरूकता: पुलिस, आयोजकों और स्वयंसेवकों के नियमित अभ्यास; जनता के लिए सुरक्षा अभियानों का आयोजन।

5. कड़ी जवाबदेही: लापरवाही के मामलों में आयोजकों और अधिकारियों पर कानूनी जिम्मेदारी।

6. सांस्कृतिक परिवर्तन: नियमों, अनुशासन और व्यक्तिगत सुरक्षा मानदंडों के प्रति सामाजिक सम्मान का विकास।

निष्कर्ष:

भगदड़ वास्तविक अर्थों में “दुर्घटनाएँ” नहीं हैं; ये रोकथाम योग्य आपदाएँ हैं। भारत में ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति केवल अवसंरचना और योजना की नहीं, बल्कि प्रवर्तन और सामाजिक व्यवहार की भी खामियों को उजागर करती है। NDMA के दिशा-निर्देश एक सशक्त ढाँचा प्रदान करते हैं, और वैश्विक उदाहरण दिखाते हैं कि सख्त अनुपालन, आधुनिक तकनीक और त्वरित हस्तक्षेप के माध्यम से ऐसी आपदाओं को न्यूनतम किया जा सकता है।

| UPSC/PSC मुख्य प्रश्न: “भगदड़ दुर्घटनाएँ नहीं, बल्कि रोकथाम योग्य आपदाएँ हैं।” भीड़ प्रबंधन पर एनडीएमए दिशा-निर्देशों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। |