संदर्भ:

भारत में गरीबी कम करना दशकों से सरकारी नीतियों और अकादमिक अनुसंधान का एक प्रमुख विषय रहा है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जहाँ गरीबी दर 2004-05 में 37% से घटकर 2011-12 में 22% हो गई थी। हालांकि "इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली" पत्रिका में “पॉवर्टी डिक्लाइन इन इंडिया आफ्टर 2011–12: बिगर पिक्चर एविडेन्स” नाम से हालिया शोध दर्शाता है कि 2011-12 के बाद से यह प्रगति काफी धीमी हो गई है। इस शोध लेख में अनुमान लगाया गया है कि 2011-12 से 2022-23 के बीच गरीबी केवल लगभग 18% घटी है।

भारत में गरीबी मापन को समझना:

भारत में पारंपरिक रूप से गरीबी का मापन न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक खर्च के आधार पर किया गया है। 1970 के दशक के अंत से 2005 तक, गरीबी रेखाएं कैलोरी खपत मानकों के अनुसार तय की जाती थीं, जिन्हें हर पांच साल में राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय (NSSO) के आंकड़ों से अद्यतन किया जाता था। इसके बाद तेंदुलकर समिति ने इन अनुमानों को व्यापक उपभोग पैटर्न और बेहतर मापन तकनीकों के माध्यम से संशोधित किया।

हालांकि, 2011-12 के बाद सरकार ने कोई आधिकारिक गरीबी अनुमान जारी नहीं किया है, जिसके कारण विभिन्न कार्यप्रणालियों और निष्कर्षों वाले गैर-आधिकारिक अध्ययनों पर निर्भरता बढ़ गई है। इस आधिकारिक डेटा की अनुपस्थिति ने हाल के वर्षों में गरीबी प्रवृत्तियों की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करना कठिन बना दिया है।

गरीबी मापने में चुनौतियाँ:

इस शोध पत्र में शोधकर्ताओं द्वारा 2011-12 के बाद गरीबी का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई तीन मुख्य कार्यप्रणालियों को रेखांकित किया गया है:

1. एनएसएसओ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों का उपयोग

शोधकर्ता प्रायः एनएसएसओ के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) डेटा पर निर्भर करते हैं। हालांकि, 2017-18 का HCES “कार्यप्रणालीगत समस्याओं” के कारण रद्द कर दिया गया था, जिससे एक बड़ा अंतर उत्पन्न हो गया। 2022-23 का HCES “सामान्य मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय” (UMPCE) नामक नई माप विधि का उपयोग करता है, जो केवल एक प्रश्न पर आधारित है और जिसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इससे इसे पिछले सर्वेक्षणों से तुलना करना असंभव हो जाता है। इस पद्धति से 2019-20 के लिए गरीबी अनुमान 26-30% के बीच आते हैं।

2. राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर आधारित स्केलिंग

शोधकर्त्ताओं ने 2011-12 के उपभोग डेटा को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) की वृद्धि दर से स्केल किया। यह तरीका मानता है कि आधिकारिक उपभोग डेटा में वृद्धि दर गरीबी प्रवृत्तियों का अनुमान देने में सक्षम है।

3. सर्वेक्षण-से-सर्वेक्षण अनुमान पद्धति

यह पद्धति संबंधित सर्वेक्षणों से जानकारी मिलाकर डेटा की कमी को पूरा करती है। इस शोध में भी इसी पद्धति का प्रयोग हैं, जो विश्व बैंक के शोधकर्ताओं द्वारा भी अपनाई गई थी। इस शोध पत्र में पूर्ववर्ती प्रयासों में सुधार करते हुए उपभोग सर्वेक्षणों के समान डिज़ाइन वाले रोजगार सर्वेक्षणों का उपयोग किया, जिससे डेटा की तुलना बेहतर हो सकी। उन्होंने राज्य स्तर पर भी गरीबी का अनुमान लगाया, जिससे क्षेत्रीय विश्लेषण अधिक सटीक हो सका।

गरीबी प्रवृत्तियों पर मुख्य निष्कर्ष:

- अपने उन्नत अनुमान पद्धति और तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा के आधार पर, शोधकर्त्ताओं ने पाया कि गरीबी 2004-05 में 37% से घटकर 2011-12 में 22% हो गई थी। हालांकि, 2011-12 से 2022-23 तक यह गिरावट बहुत धीमी रही और केवल लगभग 18% तक पहुंची। इसका अर्थ है कि गरीब लोगों की संख्या लगभग 250 मिलियन से घटकर 225 मिलियन रह गई जो पिछले वर्षों की तुलना में एक मामूली कमी है।

- राज्य-स्तरीय डेटा में महत्वपूर्ण विविधताएं दिखाई देती हैं। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने गरीबी कम करने में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। इसके विपरीत, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में प्रगति बहुत धीमी रही और महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश जैसे कुछ बड़े राज्यों में गरीबी में कमी लगभग रुकी हुई प्रतीत होती है।

आर्थिक संकेतकों से प्राप्त सहायक साक्ष्य:

गरीबी में कमी की गति में आई मंदी व्यापक आर्थिक रुझानों के अनुरूप है:

• जीडीपी वृद्धि: भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2004-05 से 2011-12 के बीच औसतन 6.9% प्रति वर्ष थी, जो 2011-12 से 2022-23 के बीच घटकर 5.7% रह गई।

• मजदूरी वृद्धि: श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत में वास्तविक मजदूरी वृद्धि दर 2004-05 से 2011-12 के बीच 4.13% प्रति वर्ष थी, जो 2011-12 से 2022-23 के बीच घटकर 2.3% रह गई।

• कृषि क्षेत्र में रोजगार और उत्पादकता: 2004-05 से 2011-12 के बीच कृषि कार्यकर्ताओं की संख्या में 3.3 करोड़ की कमी आई, और फिर 2017-18 तक एक बार फिर 3.3 करोड़ की कमी हुई। लेकिन 2017-18 के बाद कृषि कार्यकर्ताओं की संख्या में 6.8 करोड़ की वृद्धि हुई। इस वृद्धि के साथ कृषि उत्पादकता वृद्धि में गिरावट देखी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी घटी और गरीबी बढ़ी।

गरीबी के कम करके आकलन किए जाने पर चर्चा:

• कम करके आकलन के पक्ष में तर्क: कार्यप्रणाली में असंगतियों और डेटा संग्रहण में बदलाव (जैसे कि संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि) से उपभोग का उच्च स्तर दर्ज होता है, जिससे यदि पुरानी गरीबी रेखाओं का उपयोग किया जाए तो गरीबी का अनुमान कृत्रिम रूप से कम हो सकता है। यदि रंगराजन समिति जैसी वैकल्पिक गरीबी रेखाओं को आधार माना जाए तब 2022-23 में गरीबी लगभग 25% हो सकती है।

• कम करके आकलन के विरोध में तर्क: कुछ लोग मानते हैं कि मजबूत जीडीपी वृद्धि, सरकारी कार्यक्रमों और खाद्य सुरक्षा कानूनों के कारण गरीबी में भारी कमी आई है। कई तरीकों का उपयोग करते हुए कुछ शोधकर्ता 2022-23 में गरीबी का स्तर लगभग 10% आंकते हैं। ये विचार यह भी बताते हैं कि गरीबी का आकलन केवल कैलोरी खपत से नहीं बल्कि व्यापक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए।

डेटा संग्रहण की समस्याएँ और ग्रामीण-शहरी अंतर:

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) में कार्यप्रणाली से जुड़ी समस्याएँ हैं:

• समान संदर्भ अवधि (URP) से संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (MMRP) में बदलाव खर्च के पैटर्न को बेहतर पकड़ने का प्रयास है, लेकिन इससे पुराने डेटा से तुलना करना कठिन हो गया है।

• कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि MMRP उपभोग का अधिक सटीक चित्रण करता है, खासकर कभी-कभार होने वाले खर्चों को शामिल कर।

• ग्रामीण-शहरी गरीबी अंतर घटता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि ग्रामीण उपभोग पैटर्न अब अधिक शहरी जैसे हो रहे हैं। हालांकि, ग्रामीण-शहरी वर्गीकरण अब पुराना हो चुका है, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्र अब अर्ध-शहरी बन चुके हैं।

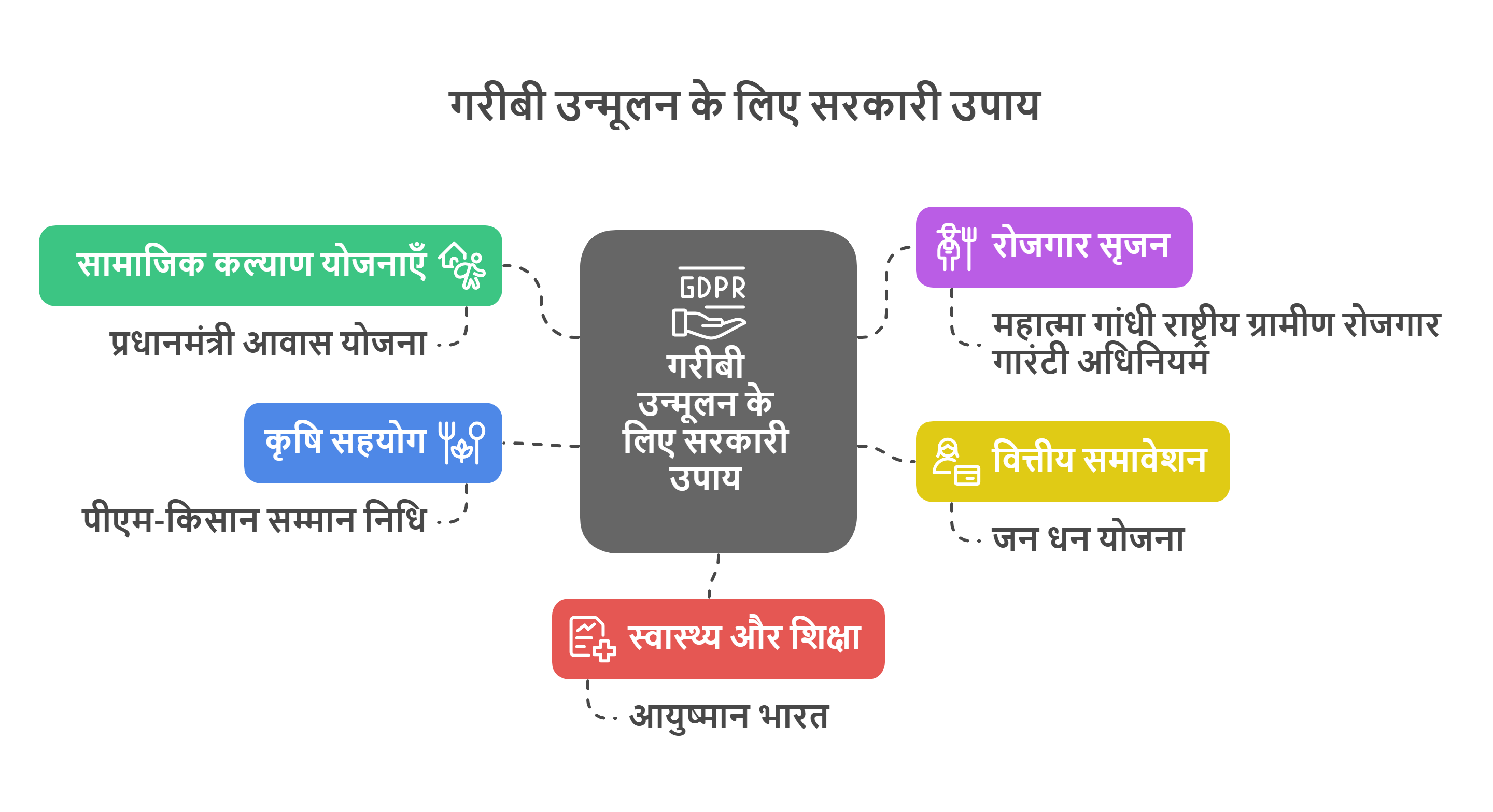

गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी उपाय:

भारत सरकार ने गरीबी कम करने और कमजोर वर्गों को सहयोग देने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं:

• सामाजिक कल्याण योजनाएँ: प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रम सस्ती आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखते हैं।

• रोजगार सृजन: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसी योजनाएँ ग्रामीण रोजगार पैदा कर आय बढ़ाने में मदद करती हैं।

• वित्तीय समावेशन: जन धन योजना जैसी पहलें गरीबों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच दिलाने में मदद करती हैं।

• कृषि सहयोग: पीएम-किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएँ किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती हैं।

• स्वास्थ्य और शिक्षा: आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा प्रदान करते हैं, जबकि शिक्षा में निवेश दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाएँ सुधारने का प्रयास करता है।

निष्कर्ष

जहाँ भारत ने 2011-12 तक गरीबी कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की थी, वहीं हालिया आंकड़े और शोध बताते हैं कि यह प्रगति अब काफी धीमी हो गई है। मापन की चुनौतियाँ और आधिकारिक गरीबी आंकड़ों की कमी स्थिति को जटिल बनाती हैं, लेकिन आर्थिक संकेतक और राज्य-स्तरीय प्रवृत्तियाँ इस ठहराव को लेकर चिंताएँ मजबूत करती हैं। गरीबी उन्मूलन को तेज करने के लिए अब नीति पर नए सिरे से ध्यान देना, बेहतर डेटा संग्रहण और पिछड़े राज्यों एवं क्षेत्रों में लक्षित प्रयास आवश्यक हैं। केवल सटीक आंकड़ों और निरंतर नीति क्रियान्वयन के साथ ही भारत आने वाले वर्षों में समावेशी और सतत गरीबी उन्मूलन की आशा कर सकता है।

| मुख्य प्रश्न: भारत में गरीबी उन्मूलन की प्रवृत्तियाँ विभिन्न राज्यों में काफी भिन्न हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में गरीबी कम होने की गति में अंतर के लिए उत्तरदायी सामाजिक-आर्थिक कारकों का मूल्यांकन कीजिए। इस अंतर को पाटने के लिए लक्षित नीति हस्तक्षेप कैसे सहायक हो सकते हैं? |