परिचय:

- चुनौती का वर्णन करना सरल है, लेकिन इसका समाधान करना जटिल है: प्लास्टिक सस्ता, बहुमुखी और आधुनिक जीवन में अपरिहार्य है। वे पैकेजिंग और वस्त्रों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उपकरणों तक हर चीज में पाए जाते हैं, फिर भी उनकी गैर-बायोडिग्रेडेबल प्रकृति और बड़े पैमाने पर उपयोग ने उन्हें ग्रह के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बना दिया है।

प्लास्टिक समस्या की व्यापकता:

उत्पादन में विस्फोटक वृद्धि:

-

- 1950 के दशक में वार्षिक वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन मात्र 2 मिलियन टन था।

- 2019 तक यह 450 मिलियन टन से अधिक हो गया।

- 2024 में उत्पादन 500 मिलियन टन तक पहुँच गया, जिससे केवल एक वर्ष में 400 मिलियन टन कचरा उत्पन्न हुआ।

- यदि वर्तमान प्रवृत्तियाँ जारी रहीं, तो 2060 तक प्लास्टिक कचरा तीन गुना होकर 1.2 बिलियन टन तक पहुँच सकता है।

यह विस्फोटक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता बाज़ारों के विस्तार से प्रेरित है।

अल्पकालिक उपयोग और दीर्घकालिक प्रभाव:

-

- लगभग दो-तिहाई प्लास्टिक का जीवनकाल पाँच वर्षों से कम होता है।

- वैश्विक कचरे का 40% पैकेजिंग से आता है, जिसे अक्सर उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है।

- अन्य प्रमुख योगदानकर्ता उपभोक्ता वस्तुएँ (12%) और वस्त्र (11%) हैं।

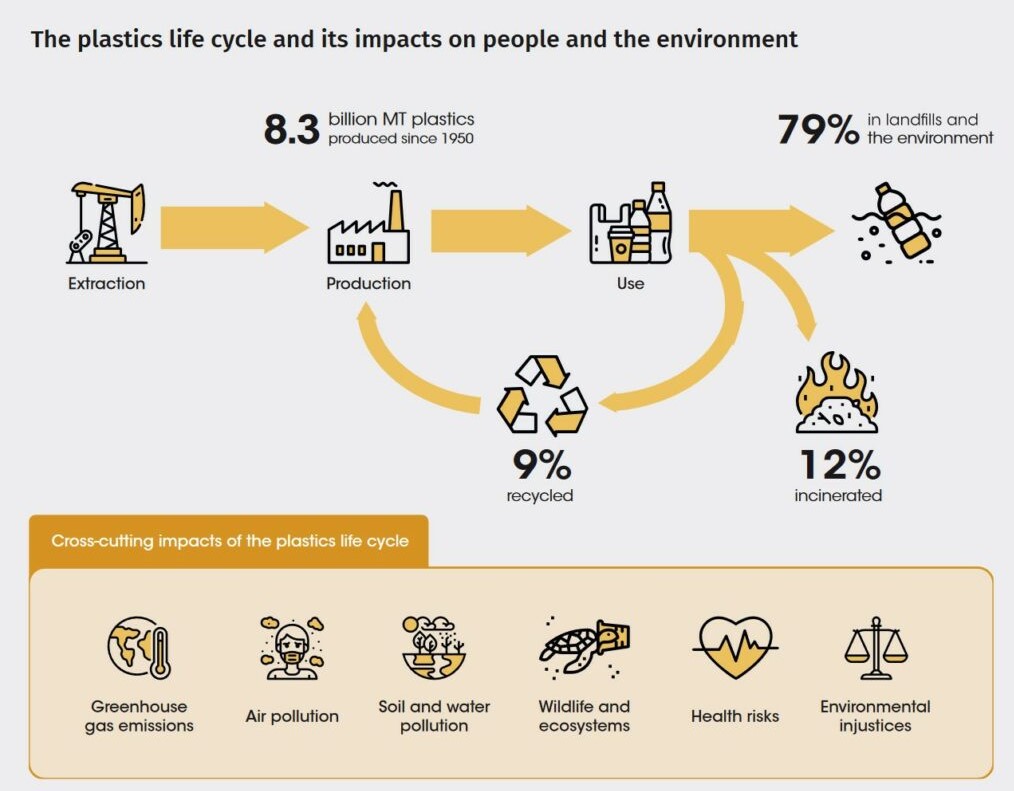

प्लास्टिक कचरा कहाँ जाता है?

-

- केवल 9% रीसाइक्लिंग किया जाता है।

- 19% जलाया जाता है—जिससे वातावरण में जहरीली गैसें फैलती हैं।

- 50% लैंडफिल (कचरा भराव स्थलों) में पहुँचता है।

- 22% अपशिष्ट प्रणालियों से बाहर निकलकर महासागरों, नदियों और अनौपचारिक कचरा स्थलों में पहुँच जाता है।

संकट की कगार पर महासागर:

-

- हर साल लगभग 11 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में पहुँचता है।

- लगभग 200 मिलियन टन पहले से ही समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में मौजूद है।

- UNEP के अनुसार, 2050 तक महासागरों में मछलियों (वज़न के अनुसार) से अधिक प्लास्टिक हो सकता है।

- यह पहले से ही “प्लास्टिक जाइर्स” के निर्माण में स्पष्ट है, जैसे कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच—जो फ्रांस के आकार से तीन गुना बड़ा तैरता हुआ कचरे का द्वीप है।

- यह पहले से ही “प्लास्टिक जाइर्स” के निर्माण में स्पष्ट है, जैसे कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच—जो फ्रांस के आकार से तीन गुना बड़ा तैरता हुआ कचरे का द्वीप है।

प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव:

1. गैर-बायोडिग्रेडेबल प्रकृति

जैविक कचरे के विपरीत, प्लास्टिक स्वाभाविक रूप से विघटित नहीं होते। बल्कि, ये माइक्रोप्लास्टिक (<5 मिमी कण) और नैनोप्लास्टिक (आंखों से अदृश्य) में टूट जाते हैं। ये कण खाद्य शृंखलाओं, मिट्टी की प्रणालियों और यहाँ तक कि हवा में प्रवेश कर जाते हैं।

2. जलवायु परिवर्तन से संबंध

प्लास्टिक मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त पेट्रोकेमिकल्स से बने होते हैं। इनका पूरा जीवनचक्र निकासी, परिष्करण, उत्पादन और निपटान, ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित करता है।

• प्लास्टिक पहले से ही वैश्विक उत्सर्जन का 3.4% योगदान करते हैं।

• 2019 में इन्होंने 1.8 बिलियन टन CO₂ समतुल्य उत्सर्जन किया।

• 2040 तक, प्लास्टिक वैश्विक कार्बन बजट का 19% तक खा सकते हैं।

3. पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान

• कछुए, व्हेल और समुद्री पक्षियों जैसे जीव अक्सर प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे भूख से मौत या घुटन हो सकती है।

• मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक पाए जा रहे हैं, जिससे सूक्ष्मजीव गतिविधि और पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है।

• मूँगे की चट्टानें जो पहले से ही गर्म समुद्रों से खतरे में हैं, अब प्लास्टिक कचरे से भी दम घुटने का सामना कर रही हैं।

4. मानव स्वास्थ्य के खतरे

प्लास्टिक हजारों रासायनिक योजक लेकर आते हैं:

• एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर हार्मोन में हस्तक्षेप करते हैं।

• कार्सिनोजन कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं।

• न्यूरोटॉक्सिन मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करते हैं।

माइक्रोप्लास्टिक रक्तप्रवाह, फेफड़ों और गर्भनाल में पाए गए हैं, जिसका अर्थ है कि मनुष्यों का लगातार इनसे संपर्क हो रहा है। इनका संबंध कैंसर, मधुमेह, बांझपन और विकास संबंधी विकारों से पाया गया है।

भारत की प्लास्टिक चुनौती:

भारत वैश्विक प्लास्टिक कचरे में असमान रूप से बड़ा योगदान देता है:

• वार्षिक कचरा: 9.3 मिलियन टन।

• जलाया गया: 5.8 मिलियन टन।

• पर्यावरण में लीक: 3.5 मिलियन टन।

• इससे भारत नाइजीरिया, इंडोनेशिया और चीन से आगे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन गया है।

इतना कचरा क्यों?

1. उच्च खपत: बढ़ता शहरी मध्यवर्ग और सस्ते, डिस्पोजेबल सामान की माँग।

2. सिंगल-यूज़ निर्भरता: बैग, पैकेजिंग और बोतलें उपयोग में हावी हैं।

3. कमजोर अपशिष्ट प्रणाली: खराब पृथक्करण और सीमित रीसाइक्लिंग क्षमता।

4. अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता: कचरा बीनने वाले और छोटे पैमाने के रीसाइक्लर ज्यादातर कचरा संभालते हैं, बिना पर्याप्त सहायता के।

5. नीतियों के कार्यान्वयन में कमी: सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद अनुपालन कमजोर है।

भारतीय नीतिगत प्रतिक्रिया:

• प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम (2016, संशोधित 2021):

o प्लास्टिक को 7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया।

o विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लागू किया।

• सिंगल-यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध (2022): 19 वस्तुओं को शामिल किया गया, जैसे कि कटलरी, पॉलीस्टाइरीन और पैकेजिंग फिल्में।

वैश्विक संधि का महत्व:

प्लास्टिक प्रदूषण एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। एक देश में फेंका गया बैग हज़ारों किलोमीटर दूर दूसरे देश के समुद्रतट पर पहुँच सकता है। केवल राष्ट्रीय प्रतिबंध इस संकट को हल नहीं कर सकते।

UN एनवायरनमेंट असेंबली (2022) में, 193 सदस्य देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर बातचीत करने पर सहमति जताई। इसके लक्ष्य शामिल हैं:

• अगले दो दशकों में प्लास्टिक कचरे को 80% तक कम करना।

• वर्जिन प्लास्टिक उत्पादन को सीमित करना।

• रीसाइक्लिंग के लिए डिज़ाइन को प्रोत्साहित करना।

• अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वैश्विक ढाँचा तैयार करना।

यह संधि 2025 तक अंतिम रूप से तैयार होने की उम्मीद है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून में एक मील का पत्थर होगी, जिसकी तुलना जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते से की जा सकती है।

संभावित समाधान:

1. उत्पादन कम करना

• वर्जिन प्लास्टिक उत्पादन को घटाएँ।

• टिकाऊ, पुन: प्रयोज्य डिज़ाइनों को प्राथमिकता दें।

• अनावश्यक सिंगल-यूज़ उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करें।

2. कचरा प्रबंधन सुधार

• विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR): कंपनियों को उपभोक्ता-उपरांत कचरे के लिए जिम्मेदार बनाएँ।

• आर्थिक उपकरण: लैंडफिल टैक्स, डिपॉज़िट-रिफंड योजनाएँ, “पे-एज़-यू-थ्रो” प्रणाली।

• संग्रह और पृथक्करण के लिए नगरपालिका बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना।

3. रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना

• वर्तमान में, सेकेंडरी प्लास्टिक (रीसाइक्ल किए गए) का उत्पादन में हिस्सा केवल 6% है।

• रीसाइक्लिंग क्षमता और लाभप्रदता बढ़ाना ज़रूरी है।

• उन्नत प्रौद्योगिकियों (केमिकल रीसाइक्लिंग, पाइरोलिसिस) में निवेश मददगार हो सकता है।

4. विकल्प और नवाचार

• स्टार्च, शैवाल या मक्का से बने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक।

• कपड़ा, जूट और धातु जैसी पारंपरिक सामग्री।

• नवोन्मेषी स्टार्टअप कम्पोस्टेबल पैकेजिंग और खाने योग्य कटलरी विकसित कर रहे हैं।

5. जैविक समाधान

वैज्ञानिक “प्लास्टिक खाने वाले” जीवों पर प्रयोग कर रहे हैं:

• आइडियोनेला साकाइएन्सिस (Ideonella sakaiensis) बैक्टीरिया PET (Polyethylene Terephthalate) को पचा सकता है।

• भारत में विकसित इंजीनियर्ड एंजाइम 17 घंटे में 90% PET कचरे को विघटित कर सकते हैं।

• बैसिलस सबटिलिस, खाद्योग्य प्लास्टिक के अपघटन को तेज कर सकते हैं।

6. जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन

• उपभोक्ता की माँग उत्पादन को प्रेरित करती है—पुन: प्रयोज्य विकल्पों की ओर बदलाव मायने रखता है।

• मीडिया अभियान जन धारणा को बदल सकते हैं, जैसे सीटबेल्ट या एंटी-टोबैको अभियान।

|

प्लास्टिक की श्रेणियाँ 1. PET (पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट): बोतलें, पानी के कंटेनर। 2. HDPE (हाई-डेंसिटी पॉलीएथिलीन): दूध/डिटर्जेंट कंटेनर, कैरी बैग। 3. PVC (पॉलीविनाइल क्लोराइड): पाइप, केबल। 4. LDPE (लो-डेंसिटी पॉलीएथिलीन): कैरी बैग, फिल्में। 5. PP (पॉलीप्रोपाइलीन): दवा की बोतलें, सीरियल लाइनर। 6. PS (पॉलीस्टाइरीन): कप, फोम पैकेजिंग। 7. अन्य: लैमिनेट, बैकेलाइट, नायलॉन, पॉलीकार्बोनेट। |

निष्कर्ष:

प्लास्टिक प्रदूषण अब जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर वैश्विक चर्चा से अलग नहीं किया जा सकता। हर साल आधा बिलियन टन का उत्पादन हो रहा है और माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर तक में पहुँच रहे हैं। एक वैश्विक संधि ढाँचा काफी हद तक समाधान प्रदान कर सकता है, लेकिन इसकी सफलता राष्ट्रीय कार्यान्वयन, औद्योगिक नवाचार और नागरिक जागरूकता पर निर्भर करेगी। प्लास्टिक का अस्तित्व पूरी तरह से गायब होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका उपयोग ज़िम्मेदारीपूर्ण, नियंत्रित और कम होना चाहिए। यदि निर्णायक कदम नहीं उठाए गए, तो 21वीं सदी को “प्लास्टिक युग” के रूप में याद किया जा सकता है, एक ऐसा युग जो नवाचार से नहीं, बल्कि कचरे से परिभाषित होगा।

| यूपीएससी/पीएससी मुख्य प्रश्न: |