सन्दर्भ:

सिर्फ प्रसन्नता ही मानसिक स्वास्थ्य के सही होने का प्रतीक नहीं है, इसमें भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक संतुलन शामिल है, जो लोगों को जीवन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनाता है। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद, मानसिक स्वास्थ्य को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में लेकर वैश्विक जागरूकता और संवाद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

-

- यह वास्तविकता बेंगलुरु में आयोजित एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन के दौरान साझा किए गए आंकड़ों में स्पष्ट होती है, जिसमें भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन ‘टेली-मानस’ (Tele-Manas) को अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से 25 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुए हैं। इनमें से 39,000 से अधिक कॉल आत्महत्या से संबंधित संकट के मामलों के थे जो भावनात्मक पीड़ा के पैमाने और सुलभ टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ते सार्वजनिक विश्वास दोनों को उजागर करते हैं।

- सिर्फ तीन वर्षों में, यह हेल्पलाइन एक महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली के रूप में उभरी है। लगभग 7,700 कॉल उन्नत परामर्श के लिए भेजी गईं और 5,800 से अधिक मामलों को तीव्र आपात स्थितियों के रूप में पहचाना गया। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कॉल की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है, जबकि कॉल करने वालों में अधिकांश 18 से 45 वर्ष की आयु के हैं जो देश का सबसे अधिक उत्पादक आयु वर्ग है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति

-

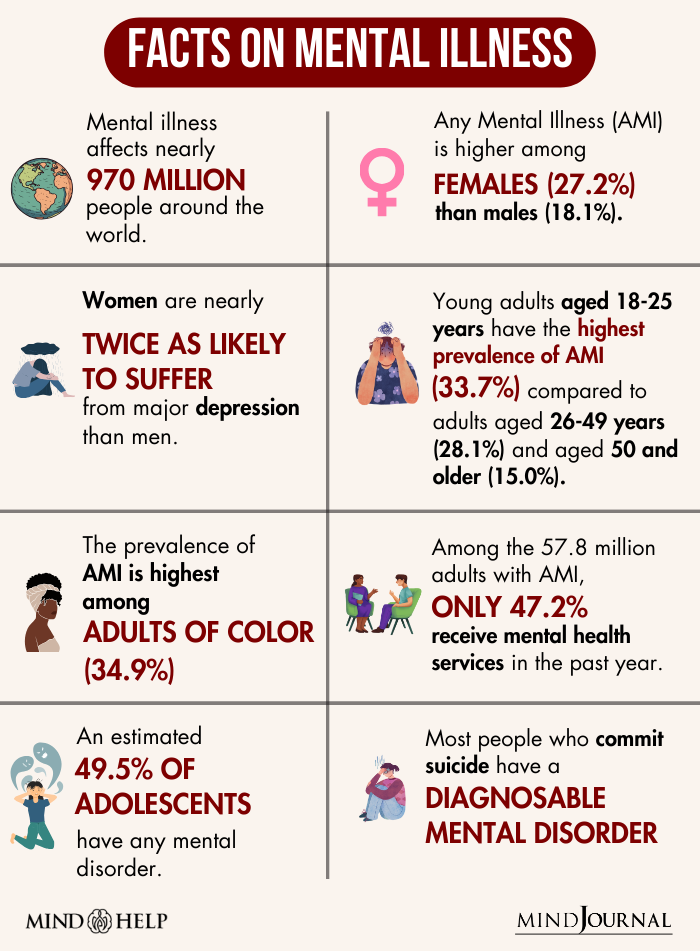

- मानसिक स्वास्थ्य विकार अब विश्व स्तर पर विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक हैं और भारत इस बोझ का एक बड़ा हिस्सा वहन करता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015–16), जो NIMHANS द्वारा किया गया था, के अनुसार लगभग 11% भारतीय वयस्क किसी न किसी पहचाने जाने योग्य मानसिक विकार के साथ जी रहे हैं। लगभग 15% वयस्कों को मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जबकि 13.7% ने अपने जीवन में किसी बिंदु पर मानसिक बीमारी का अनुभव किया है।

- शहरी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में मानसिक विकारों की दर अधिक है, जिसका मुख्य कारण तनाव, सामाजिक अलगाव और बदलती जीवनशैली है। महिलाएं अवसाद और चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकारों का अनुभव पुरुषों की तुलना में दोगुनी दर से करती हैं।

आत्महत्या की बढ़ती दर

भारत की आत्महत्या दर लगातार बढ़ रही है। एनसीआरबी (NCRB) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 1,71,418 आत्महत्याएं दर्ज की गईं, जिनमें लगभग 73% पुरुष थे। आर्थिक संकट, सामाजिक अलगाव, भेदभाव, शैक्षणिक दबाव और संबंधों की समस्याएं लोगों को निराशा की ओर धकेलती रहती हैं। टेली-मानस से प्राप्त आंकड़े समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और निवारक सहायता के विस्तार की तात्कालिकता को रेखांकित करते हैं।

उपचार अंतर को समझना

बढ़ती जागरूकता के बावजूद, भारत एक बड़े उपचार अंतर का सामना कर रहा है। मानसिक विकारों से पीड़ित 70% से 92% लोगों को पर्याप्त देखभाल नहीं मिलती। मनोचिकित्सकों की कमी एक प्रमुख कारण है: जबकि डब्ल्यूएचओ प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 3 मनोचिकित्सकों की सिफारिश करता है, भारत में यह अनुपात मात्र 0.75 प्रति 1 लाख है। सामाजिक कलंक, सीमित बुनियादी ढांचा और जागरूकता की कमी चुनौती उत्पन्न करती है।

खराब मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव:

-

- स्वास्थ्य पर प्रभाव: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़े हैं। अवसाद या चिंता से ग्रस्त व्यक्ति हृदय रोग, मधुमेह और नींद विकार जैसी पुरानी बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। लैंसेट साइकियाट्री (2025) के एक अध्ययन में पाया गया कि अवसाद से पीड़ित लोगों में हृदय रोग विकसित होने का जोखिम 72% अधिक होता है।

- आर्थिक लागत: खराब मानसिक स्वास्थ्य उत्पादकता, रोजगार योग्यता और आय स्तरों को सीधे प्रभावित करता है। डब्ल्यूएचओ के अनुमान के अनुसार, अवसाद और चिंता वैश्विक अर्थव्यवस्था को हर वर्ष लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान पहुंचाते हैं। 2030 तक मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का कुल वित्तीय बोझ 16 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में कार्यस्थल का तनाव और थकान विशेष रूप से युवाओं में एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर रहे हैं।

- सामाजिक और पारिवारिक तनाव: मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित लोग अक्सर सामाजिक अलगाव और तनावपूर्ण पारिवारिक संबंधों का सामना करते हैं। सामाजिक समर्थन की यह कमी न केवल लक्षणों को बढ़ाती है बल्कि स्वस्थ होने की संभावना को भी कम करती है।

- कलंक और भेदभाव: मानसिक बीमारी के प्रति कलंक एक प्रमुख बाधा बनी हुई है। यह शर्म, बहिष्कार और संस्थागत उपेक्षा के रूप में प्रकट होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, में कलंक विशेष रूप से गंभीर है, जहां मानसिक बीमारी को अक्सर एक व्यक्तिगत कमजोरी के रूप में देखा जाता है, न कि चिकित्सीय स्थिति के रूप में।

युवा और मानसिक स्वास्थ्य संकट:

-

- सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में से आधी की शुरुआत 14 वर्ष की आयु तक हो जाती है, और तीन-चौथाई मामलों की शुरुआत पच्चीस वर्ष की उम्र तक होती है। आज के युवा शैक्षणिक, सामाजिक और डिजिटल दबावों का सामना कर रहे हैं। आत्महत्या और आत्म-हानि से संबंधित ऑनलाइन सामग्री का संपर्क, साइबरबुलिंग और सामाजिक अलगाव ने किशोरों में मानसिक तनाव को और बढ़ा दिया है।

- विशेषज्ञों ने बार-बार चेतावनी दी है कि इस चरण में मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा जीवनभर के लिए दुष्प्रभाव छोड़ सकती है, जैसे खराब शैक्षणिक परिणाम, नशीले पदार्थों का बढ़ा हुआ उपयोग और आत्म-हानि की प्रवृत्तियाँ।

वैश्विक नीतिगत ढांचा:

डब्ल्यूएचओ की व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना (2013–2030) सदस्य देशों के लिए नेतृत्व, सामुदायिक देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन को सशक्त करने का एक रोडमैप प्रदान करती है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट (2022) तीन मार्गों के माध्यम से परिवर्तनकारी कार्रवाई का आह्वान करती है:

-

- मूल्य और प्रतिबद्धता को गहरा करना – मानसिक स्वास्थ्य को समग्र कल्याण का अभिन्न हिस्सा मानना।

- पर्यावरण का पुनर्गठन – सामाजिक, भौतिक और आर्थिक वातावरण को मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूल बनाना।

- देखभाल प्रणालियों को सशक्त करना – संस्थागत देखभाल से सामुदायिक, एकीकृत मॉडल की ओर बढ़ना।

डब्ल्यूएचओ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) में एकीकृत करने की भी सिफारिश करता है ताकि सभी को सुलभ, सस्ती और सम्मानजनक देखभाल मिल सके।

भारत की व्यापक मानसिक स्वास्थ्य पहल:

-

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP): 1982 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करने और सभी तक पहुँचाने का उद्देश्य रखता है। इसका जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP), 1996 में शुरू हुआ था, जो अब 767 जिलों में संचालित है और परामर्श, इनपेशेंट देखभाल, आत्महत्या रोकथाम और जागरूकता अभियान प्रदान करता है।

- राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022): भारत की पहली समर्पित राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (NSPS) का लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना है। यह स्कूलों और कार्यस्थलों में मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग, संकट हेल्पलाइन और छात्रों, किसानों और युवाओं जैसे उच्च जोखिम समूहों के लिए लक्षित हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।

- मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे का सशक्तिकरण: भारत में 47 सरकारी मानसिक अस्पताल और 25 उत्कृष्टता केंद्र हैं जो उन्नत मनोरोग शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करते हैं। NIMHANS, LGBRIMH और CIP रांची में स्थापित डिजिटल अकादमियों ने 1.7 लाख से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों को मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन और परामर्श में प्रशिक्षित किया है।

- डिजिटल और सामुदायिक हस्तक्षेप: 2022 में शुरू किया गया टेली-मानस प्लेटफॉर्म 24×7 बहुभाषी टेली-परामर्श प्रदान करता है। इसे आयुष्मान भारत पहल में एकीकृत किया गया है, और यह कॉल करने वालों को प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और मनोचिकित्सकों से जोड़ता है, साथ ही उच्च जोखिम वाले मामलों के लिए सहायता प्रदान करता है। इस पहल को डब्ल्यूएचओ ने सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के मॉडल के रूप में मान्यता दी है।

- आयुष्मान भारत और मानसिक स्वास्थ्य एकीकरण: मानसिक स्वास्थ्य को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एकीकृत किया गया है जो व्यापक देखभाल प्रदान करते हैं। पीएम-जय (PM-JAY) के तहत मानसिक विकारों को ₹5 लाख प्रति परिवार बीमा योजना में शामिल किया गया है और अब तक 1.35 लाख से अधिक मनोचिकित्सीय भर्ती अधिकृत की जा चुकी हैं।

नीतिगत महत्व और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25:

आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 ने इस पर जोर दिया कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश केवल शिक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि मानसिक कल्याण पर भी निर्भर करता है। इसमें सिफारिश की गई:

-

- स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को सशक्त बनाना

- कार्यस्थलों में वेलनेस कार्यक्रमों का विस्तार करना

- टेली-मानस जैसी डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य पहलों का विस्तार करना

- जागरूकता अभियानों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना

निष्कर्ष:

| UPSC/PCS मुख्य परीक्षा प्रश्न: “भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए वास्तविक बाधा संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि समझ की कमी है।” समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। |