सन्दर्भ:

बाल कुपोषण वैश्विक स्तर पर एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, जिससे करोड़ों बच्चे प्रभावित होते हैं और इसके गंभीर परिणाम जैसे बीमारी, विकास में रुकावट और मृत्यु तक हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 80 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण—विशेषकर वेस्टिंग—से मरने के जोखिम में हैं, जो 15 ऐसे देशों में रहते हैं जहाँ खाद्य असुरक्षा सबसे अधिक है। इन देशों में लगभग 4 करोड़ बच्चे गंभीर पोषण असुरक्षा से जूझ रहे हैं और लगभग 2.1 करोड़ बच्चे अत्यधिक खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।

- कुपोषण न केवल बीमारी और मृत्यु के जोखिम को बढ़ाता है, बल्कि यह बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास को भी बाधित करता है। यह जीवनभर के नुकसान का चक्र शुरू करता है जिसमें खराब जीवन स्तर, मातृ कुपोषण, और बाल विवाह व कम उम्र में गर्भधारण शामिल हैं, जिससे अगली पीढ़ी में भी कुपोषण का जोखिम बढ़ जाता है।

दशकों की नीति योजनाओं और बड़े पैमाने पर सरकारी हस्तक्षेपों के बावजूद, भारत में कुपोषण अब भी सबसे स्थायी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। हाल ही में राज्यसभा में प्रस्तुत आँकड़े बाल कुपोषण की गंभीरता को उजागर करते हैं।

कुपोषण के प्रमुख संकेतकों की समझ:

पोषण ट्रैकर (Poshan Tracker) ऐप पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में तीन मुख्य संकेतकों को रिकॉर्ड करता है:

• बौनापन (37%): ऐसी स्थिति जब बच्चे की ऊंचाई उसकी उम्र के अनुसार कम होती है, जो लंबे समय तक पोषण की कमी और बार-बार संक्रमण का परिणाम होता है। यह दीर्घकालिक कुपोषण का संकेत है।

• कम वजन (16%): यह दीर्घकालिक और तात्कालिक कुपोषण का संयुक्त संकेत है, जब बच्चे की उम्र के अनुसार उसका वजन कम होता है।

• वेस्टिंग (5.46%): यह तात्कालिक कुपोषण का संकेत है, जब बच्चे की ऊंचाई के अनुसार उसका वजन बहुत कम होता है। यह अचानक खाद्य संकट या बीमारी के कारण होता है।

ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत के बड़े हिस्से में बच्चे शारीरिक और मानसिक नुकसान के खतरे में हैं और स्वस्थ, उत्पादक वयस्क बनने की संभावना कम है।

बढ़ते जोखिमों के अलावा, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) 2022 बच्चों के स्वास्थ्य पर और भी गंभीर खतरे उजागर करता है:

o नवजात मृत्यु दर: प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 19 मौतें

o पांच वर्ष से कम मृत्यु दर: प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 30 मौतें (SRS 2022)

कुपोषण के मूल कारण:

- गरीबी: निम्न आय वाले परिवार पोषक भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ जल तक पहुंच नहीं रख पाते, जिससे खराब आहार और इलाज न हो पाने वाली बीमारियाँ कुपोषण को बढ़ाती हैं।

- मातृ कुपोषण: कुपोषित महिलाएं कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती हैं। गर्भावस्था के दौरान खराब मातृ स्वास्थ्य, बच्चे के विकास को प्रभावित करता है और कुपोषण की पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली समस्या को बढ़ाता है।

- खराब WASH (जल, स्वच्छता और सफाई): गंदे पानी और स्वच्छता की कमी से डायरिया जैसी बीमारियाँ होती हैं, जिससे शरीर पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता, खासकर छोटे बच्चों में।

- लैंगिक असमानता: लड़कियों और महिलाओं को अक्सर कम भोजन और देर से स्वास्थ्य सेवाएँ मिलती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य कमजोर होता है और मातृ एवं शिशु पोषण पर असर पड़ता है।

- खाद्य मुद्रास्फीति: दालों, फलों और दूध की बढ़ती कीमतें गरीबों के लिए प्रोटीन-युक्त और विविध आहार को महंगा बनाती हैं। इससे परिवार सस्ते, कम पोषक खाद्य पर निर्भर होते हैं और आहार की गुणवत्ता खराब होती है।

राज्य स्तर पर पोषण में असमानता:

सबसे अधिक बौनापन दर वाले राज्य

• उत्तर प्रदेश: 48.83%

• झारखंड: 43.26%

• बिहार: 42.68%

• मध्य प्रदेश: 42.09%

इन राज्यों में गरीबी, मातृ शिक्षा की कमी, स्वच्छता की खराब स्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता कम होने के कारण कुपोषण पीढ़ियों तक बना रहता है।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य

केरल और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों ने बच्चों में पोषण संकेतकों में सुधार दिखाया है। इसकी सफलता के कारण हैं:

• मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली

• महिलाओं की उच्च साक्षरता और मातृत्व जागरूकता

• पोषण योजनाओं तक बेहतर पहुँच

• बेहतर स्वच्छता और व्यवहारिक जागरूकता

कुपोषण से निपटने में प्रमुख चुनौतियाँ:

- शीर्ष-नीति आधारित कार्यक्रम संरचना: अधिकतर योजनाएं एक समान राष्ट्रीय ढांचा अपनाती हैं जो स्थानीय खाद्य परंपराओं, मौसमी बीमारियों और सांस्कृतिक मानदंडों को नजरअंदाज करती हैं।

- विभागीय समन्वय की कमी: स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और स्वच्छता विभागों के बीच समन्वय की कमी से सेवाएं बिखर जाती हैं और असर कम हो जाता है।

- तकनीक का अपर्याप्त उपयोग: Poshan Tracker और ICDS-CAS जैसे उपकरण वास्तविक समय में निगरानी के लिए उपयोगी हैं, लेकिन डिजिटल साक्षरता की कमी, अधोसंरचना बाधाएं और डाटा प्रविष्टि की कमी इनके उपयोग को बाधित करती हैं।

- निगरानी और जवाबदेही में कमी

o नियमित थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं होते

o वास्तविक समय की प्रतिक्रिया प्रणाली सीमित है

o फील्ड वर्करों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की कमी है

सरकारी हस्तक्षेप:

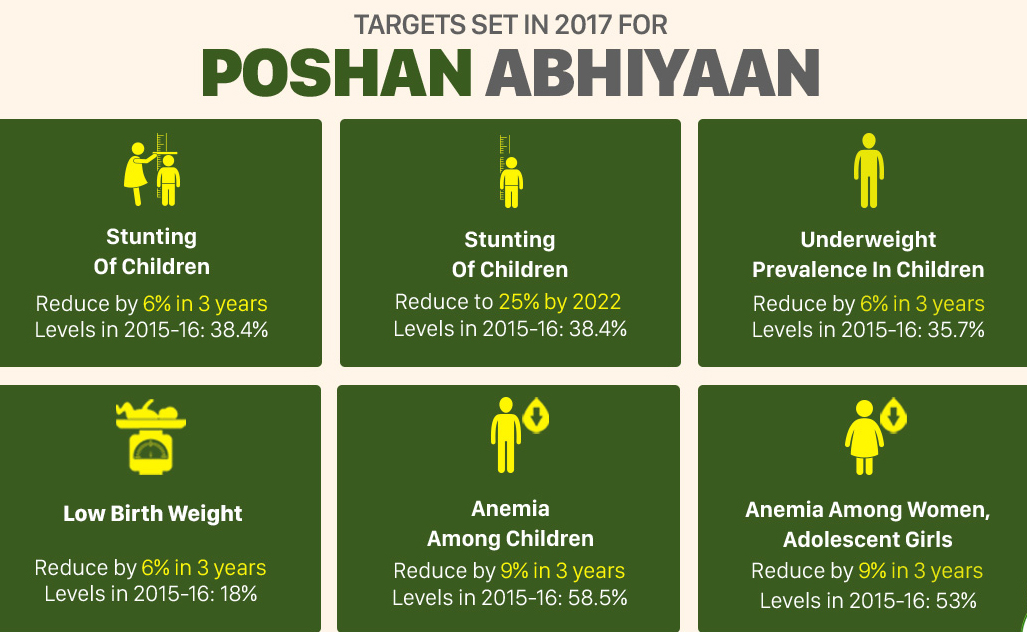

1. पोषण (POSHAN) अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन)

2018 में शुरू किया गया यह प्रमुख मिशन बच्चों (0–6 वर्ष), किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण परिणामों को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है।

- मुख्य स्तंभ:

• गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुँच

o ICDS, NHM और PMMVY जैसी योजनाओं के माध्यम से

o जीवन के पहले 1,000 दिनों पर ध्यान

• पार-अनुभागीय समन्वय

o स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन आदि के तहत प्रयासों का समन्वय

• तकनीक आधारित निगरानी

o मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड द्वारा निर्णय लेना

• जन आंदोलन

o सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन जैसे:

स्तनपान

बच्चों को खिलाने की पद्धति

एनीमिया नियंत्रण

• नीति समन्वय

o नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण परिषद त्रैमासिक समीक्षा करती है

लगातार बनी चुनौतियाँ:

• आंगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) में समस्याएं:

o अपर्याप्त अधोसंरचना

o प्रशिक्षित स्टाफ की कमी

o संसाधनों और सेवा वितरण में अंतर

• इन चुनौतियों के जवाब में सरकार ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को स्वीकृति दी, जो पिछली योजनाओं को एकीकृत कर समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान देता है।

• डिजिटल बाधाएं:

o ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की सीमित पहुंच

o फील्ड वर्करों में डिजिटल साक्षरता की कमी

o डाटा प्रविष्टि की समस्याएं

यह लंबे समय से चल रही योजना है जो प्रदान करती है:

• पूरक पोषण

• स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण

• प्रारंभिक बाल देखभाल और अनौपचारिक प्री-स्कूल शिक्षा

हालांकि इसकी पहुँच व्यापक है, फिर भी इसे निम्न चुनौतियाँ हैं:

• उच्च-भार वाले राज्यों में सेवाओं की बिखरी हुई आपूर्ति

• महत्वपूर्ण क्षेत्रों में धन की कमी

• केंद्रों के बीच गुणवत्ता में असंगति

अब पुनर्गठित योजना है जो:

• स्कूल जाने वाले बच्चों को गर्म भोजन देती है

• स्कूल उपस्थिति और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु पोषण समर्थन

हालांकि, यह योजना:

• छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल नहीं करती

• COVID-19 महामारी के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुई

वयस्क कुपोषण का संकट

जबकि ध्यान अक्सर बाल स्वास्थ्य पर होता है, सबसे कमजोर आर्थिक वर्गों में वयस्क कुपोषण भी एक गंभीर समस्या है।

2023 की घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार:

• ग्रामीण भारत के निचले 5% लोग केवल 1,688 किलो कैलोरी/दिन की खपत करते हैं

• शहरी क्षेत्र के उनके समकक्ष थोड़ा अधिक: 1,696 किलो कैलोरी/दिन

यह एक स्वस्थ वयस्क के लिए अनुशंसित 2,500 किलो कैलोरी/दिन से काफी कम है।

वयस्कों में लगातार कुपोषण के परिणाम:

• उत्पादकता में गिरावट

• रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और अधिक बीमारी

• खराब मातृ पोषण, जिससे कमजोर नवजात और कुपोषण की चक्रीयता

आगे की राह:

a) जिला-विशिष्ट लक्ष्य निर्धारण

• यादगिर (कर्नाटक), कलबुर्गी (कर्नाटक) और पूर्वांचल जैसे उच्च-भार क्षेत्रों को प्राथमिकता दें

• जिला पोषण प्रोफाइल और कार्य योजनाएं अनिवार्य बनाएं

b) आंगनवाड़ी सुधार

• सक्षम आंगनवाड़ी को बढ़ावा देना चाहिए:

o मजबूत अधोसंरचना

o नियमित स्टाफ प्रशिक्षण

o डिजिटल निगरानी उपकरण

c) प्रवेश का विस्तार

• PM POSHAN और ICDS का विस्तार करें:

o तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों तक

o गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तक

• उच्च जोखिम वाले परिवारों के लिए नकद हस्तांतरण या पोषण किट पर विचार करें

d) महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करें

• किशोरियों के पोषण को बढ़ावा दें

• देर से गर्भधारण और मातृत्व जांच को प्रोत्साहित करें

• प्रजनन और मातृ देखभाल की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करें

e) व्यवहार परिवर्तन अभियान

• ASHA कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय प्रभावशाली लोगों को शामिल करें

• खिलाने की विधियां, एनीमिया रोकथाम और स्वच्छता पर ध्यान दें

f) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पोषणयुक्त अनाज जैसे बाजरा वितरित करने हेतु मजबूत करें

• जैव-सुदृढ़ फसलों और रसोई बागानों को बढ़ावा दें

g) सेवाओं को एकीकृत करें

• पोषण, स्वास्थ्य, WASH और शिक्षा सेवाओं को एकीकृत डिलीवरी मॉडल में जोड़ें

निष्कर्ष:

भारत में कुपोषण का संकट सिर्फ भूख का मामला नहीं है—यह गरीबी, असमानता, अधोसंरचना की कमी और शासन संबंधी चुनौतियों की गहराई को दर्शाता है। समाधान बिखरे हुए कार्यक्रमों में नहीं, बल्कि मज़बूत समन्वय, स्थानीयकृत योजनाओं और समुदाय-आधारित जवाबदेही में निहित है।

विशेषकर जीवन के पहले 1,000 दिनों में पोषण में सुधार को भारत के विकास एजेंडे के केंद्र में रखा जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2 (शून्य भूख) जैसे वैश्विक संकल्पों के साथ, कार्रवाई का समय अब है और यह कार्रवाई त्वरित, लक्षित और सतत होनी चाहिए।

| मुख्य प्रश्न: |