भारत का डीप टेक इकोसिस्टम तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके स्थायी विकास के लिए जरूरी सहयोग अभी भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा कराए गए एक हालिया अध्ययन (जो भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और प्रौद्योगिकी, नवाचार और आर्थिक अनुसंधान केंद्र द्वारा मिलकर किया गया) में खासतौर पर अनुसंधान और विकास (R&D) के क्षेत्र में गंभीर कमियों को उजागर किया गया है। हालाँकि भारत में डीप साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में नवाचार हो रहे हैं, फिर भी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान संस्थान, विशेष रूप से डीप टेक पर केंद्रित स्टार्ट-अप्स को वह उपलब्धि नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है।

- अध्ययन में देशभर की अनुसंधान प्रयोगशालाओं में 60 से अधिक मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया गया। इसमें यह तथ्य सामने आया कि केवल 25% सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान ही स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेशन यानी शुरुआती सहायता प्रदान करते हैं, जबकि सिर्फ 16% संस्थान ही डीप टेक स्टार्ट- उपक्रमों को यह सहायता प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) जैसी प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियाँ भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उद्योग जगत के साथ प्रभावी साझेदारी करने में कठिनाई महसूस करती हैं। इसके अलावा, इन अनुसंधान प्रयोगशालाओं में से केवल आधी ही बाहरी शोधकर्ताओं को अपनी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देती हैं। इससे समावेशी और गतिशील नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।

मुख्य निष्कर्ष:

1. सीमित इनक्यूबेशन और स्टार्टअप समर्थन: केवल 25% सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थान स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेशन यानी शुरुआती सहयोग प्रदान करते हैं और इनमें से सिर्फ 16% संस्थान ही यह सहयोग डीप टेक वेंचर्स तक बढ़ाते हैं। यह स्थिति भारत में उन्नत अनुसंधान को व्यावसायिक स्तर पर लाने की प्रक्रिया में एक गंभीर कमी को दर्शाती है।

2. कम बाहरी सहयोग और सीमित पहुंच: केवल 15% संस्थान विदेशी उद्योगों के साथ जुड़े हुए हैं, और मात्र 50% संस्थान ही बाहरी शोधकर्ताओं को अपनी प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। इससे अंतरविषयक नवाचार (interdisciplinary innovation) और वैश्विक मंच पर भारत की भागीदारी के अवसर कम हो जाते हैं।

3. रणनीतिक क्षेत्रों की प्रयोगशालाएँ अध्ययन से बाहर: रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं को उनकी कार्य की गोपनीय प्रकृति के कारण इस अध्ययन से बाहर रखा गया। यह अध्ययन मुख्य रूप से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संस्थानों पर केंद्रित रहा।

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय के रुझान: वर्ष 2020-21 में सरकार ने अनुसंधान एवं विकास के लिए ₹55,685 करोड़ का बजट आवंटित किया, जिसमें से ₹24,587 करोड़ नागरिक क्षेत्रों में खर्च किए गए। अध्ययन में शामिल एक-चौथाई संगठनों ने अपने कुल बजट का 75% से 100% हिस्सा अनुसंधान एवं विकास पर खर्च किया, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में मजबूत निवेश को दर्शाता है।

मानव संसाधन से जुड़े रुझान:

1. स्थायी कर्मचारियों की कमी: देश की कई अनुसंधान प्रयोगशालाओं में स्थायी कर्मचारियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि संविदा (कॉण्ट्रैक्ट) पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 के दौरान संविदा कर्मचारियों की संख्या 17,234 से बढ़कर 19,625 हो गई, जो संस्थानों में दीर्घकालिक संसाधनों की कमी को दर्शाता है।

2. युवा शोधकर्ताओं की भागीदारी: वर्ष 2021 से 2023 के बीच युवा शोधकर्ताओं (Early-career researchers) की हिस्सेदारी 54% से बढ़कर 58% हो गई। हालांकि यह वृद्धि सकारात्मक है, फिर भी यह अनुपात 2017 से 2020 के बीच दर्ज किए गए 63% से 65% के स्तर से कम है, जो कि भविष्य में अनुसंधान क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

डीप टेक स्टार्ट-अप परिदृश्य: अवसर और चुनौतियाँ:

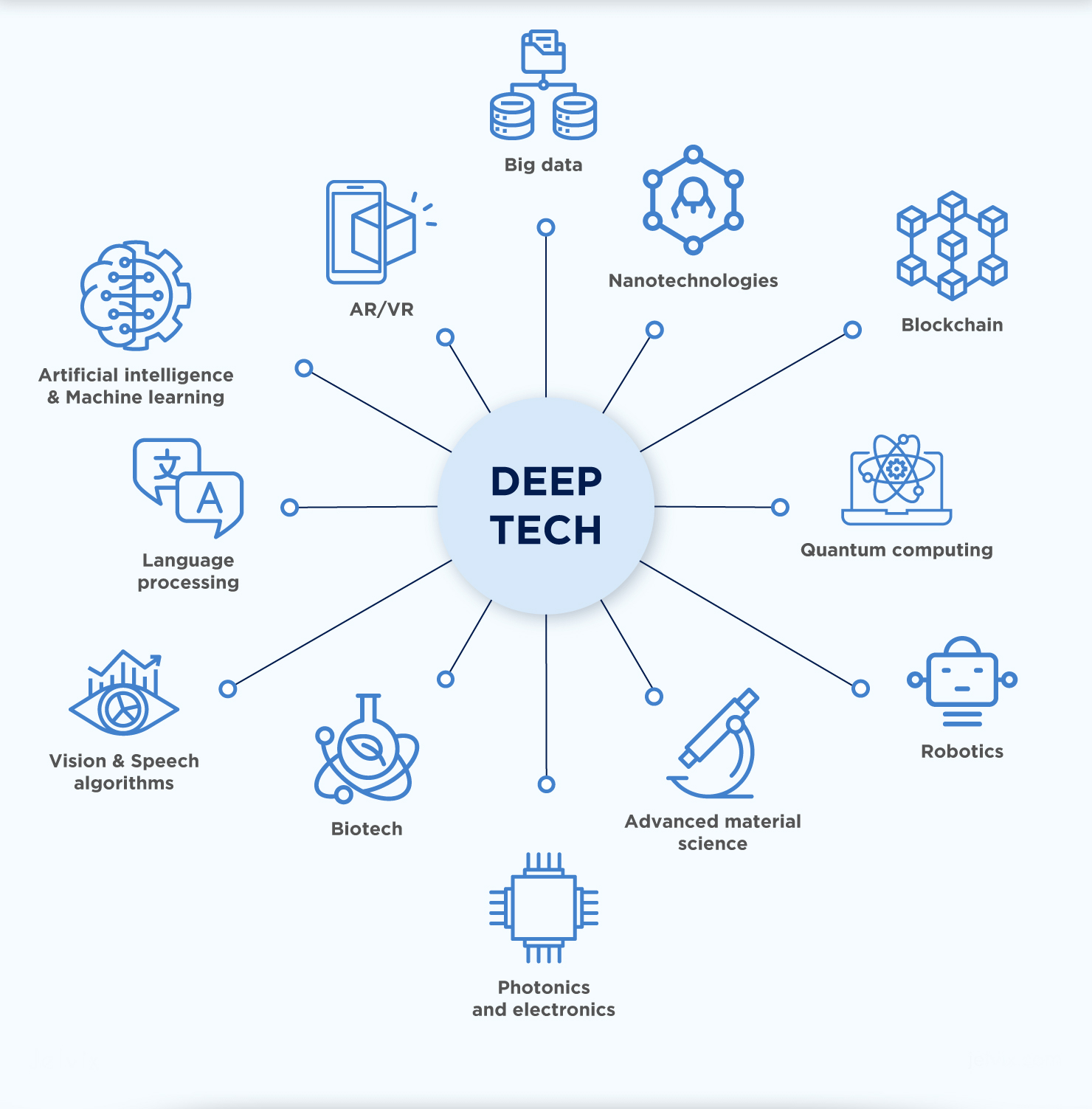

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जैव प्रौद्योगिकी, अर्धचालक, ड्रोन और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले डीप टेक स्टार्ट-अप अब भारत के नवाचार अभियान के मुख्य आधार बन गए हैं। हालांकि, इन स्टार्ट-अप्स को खासतौर पर फंडिंग के क्षेत्र में कई अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

विकास और निवेश के रुझान:

भारत में डीप टेक स्टार्ट-अप्स की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। पिछले एक दशक में हर तीन साल में इस क्षेत्र में निवेश दोगुने से ज़्यादा हुआ है। 2023 तक इस क्षेत्र में 1 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश हुआ और अनुमान है कि 2029 तक यह आंकड़ा 10 बिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है। हालांकि हाल के वर्षों में ग्रोथ स्टेज (विकास चरण) में निवेश की गति धीमी हुई है। इस चरण में स्टार्ट-अप्स को अपने उत्पादों को व्यापक स्तर पर लाने के लिए बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें वह पूंजी हासिल करने में मुश्किल हो रही है।

वित्तपोषण अंतराल और विकास-चरण संकट

जहाँ शुरुआती चरण (सीड स्टेज) की फंडिंग आसानी से मिल जाती है, वहीं स्टार्ट-अप्स को विकास के चरण में कई कठिनाइयाँ आती हैं। इस फंडिंग की कमी को अक्सर "डेथ वैली" (मृत घाटी) कहा जाता है, जहाँ स्टार्ट-अप्स का सफर प्रोटोटाइप से मार्केट-रेडी उत्पाद तक पहुँचने से पहले ही रुक जाता है। खासकर $20 मिलियन से अधिक की फंडिंग के लिए निवेशकों की भारी कमी है। इसके चलते कई स्टार्ट-अप विदेशी निवेशकों या वैकल्पिक फंडिंग मॉडल की ओर रुख करते हैं, जिससे उनकी दीर्घकालिक सफलता और नियंत्रण पर असर पड़ सकता है।

निवेशकों की दुविधा: जानकारी की कमी और जोखिम से बचाव

फंडिंग की कमी का एक बड़ा कारण यह है कि डीप टेक स्टार्ट-अप्स को समझने के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान चाहिए होता है, जो अधिकतर निवेशकों के पास नहीं होता। "विशेषज्ञों का मानना है कि डीप टेक में निवेश करने के लिए केवल वित्तीय कौशल ही नहीं, तकनीकी समझ और व्यावसायिक व्यवहार्यता का ज्ञान भी जरूरी है।" साथ ही, कई डीप टेक स्टार्ट-अप्स में अभी भी वह इनोवेशन और स्केलेबिलिटी (विस्तार की क्षमता) नहीं है जो निवेशकों को आकर्षित कर सके। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कई स्टार्ट-अप वास्तविक वैज्ञानिक नवाचार के बजाय सिर्फ प्रचार पर आधारित होते हैं, जिससे निवेशकों की हिचकिचाहट और बढ़ जाती है।

डीप टेक में उभरते हुए क्षेत्र:

इन चुनौतियों के बावजूद, डीप टेक के कई क्षेत्र भविष्य की बड़ी संभावनाएं दिखा रहे हैं। हाल के समय में सेमीकंडक्टर और चिप डिज़ाइन जैसे क्षेत्रों में स्टार्ट-अप्स ने अच्छी मात्रा में फंड जुटाया है और ये लगातार अधिक निवेश आकर्षित कर रहे हैं। अंतरिक्ष तकनीक भी एक तेज़ी से उभरता हुआ क्षेत्र बन रहा है, जिसमें कुछ स्टार्ट-अप्स जैसे कंपनियाँ 3डी-प्रिंटेड रॉकेट और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में उल्लेखनीय प्रगति कर रही हैं।

इसी तरह, इलेक्ट्रिक वाहन, स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्र भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यह विकास भारत की सतत विकास और ऊर्जा बदलाव की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। इन क्षेत्रों में अब निवेशकों की रुचि भी लगातार बढ़ रही है, जो भविष्य के लिए उत्साहजनक संकेत है।

आगे की राह: डीप टेक इकोसिस्टम को मजबूत करना

1. वित्तपोषण अंतर को कम करना: विकास के चरण में होने वाले वित्तपोषण अंतर को दूर करने के लिए, विशेष रूप से उद्यम पूंजीपतियों को आकर्षित करना और निवेशकों तथा डीप टेक स्टार्ट-अप्स के बीच गहरा सहयोग बढ़ाना जरूरी है।

2. स्टार्ट-अप की गुणवत्ता में सुधार: वित्तपोषण के लिए एक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है, जिसमें मानक और नवाचार सहित स्टार्ट-अप्स पर ध्यान केंद्रित किया जाए। स्टार्ट-अप्स को उनके व्यापार मॉडल और बाज़ार में जाने की रणनीतियों को सुधारने के लिए मार्गदर्शन और संसाधन देने चाहिए, ताकि उनकी वित्तपोषण पाने की संभावना बढ़ सके।

3. सार्वजनिक-निजी सहयोग: सार्वजनिक शोध संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच सहयोग को और मजबूत करना आवश्यक है। सार्वजनिक प्रयोगशालाओं को अपनी सुविधाएँ की शुरुआत करनी चाहिए और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग के साथ अधिक सहयोग करना चाहिए, ताकि व्यावसायीकरण में मदद मिल सके।

4. निवेशकों को बेहतर शिक्षा देना: डीप टेक के बारे में निवेशकों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं और निवेशकों को प्रौद्योगिकी और संस्थापकों से सीधा जुड़ने के अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि वे बेहतर निवेश निर्णय ले सकें।

निष्कर्ष

भारत के डीप टेक इकोसिस्टम में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन फंडिंग की कमी, संस्थागत समर्थन की दरकार और निवेशकों की हिचकिचाहट के कारण इसकी वृद्धि में रुकावट आ रही है। इस क्षमता को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, सरकार, उद्योग और निवेशकों को मिलकर एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान संस्थानों को स्टार्ट-अप्स के लिए अपना समर्थन बढ़ाना चाहिए, निजी क्षेत्र के साथ अधिक सहयोग करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शोध व्यावसायिक रूप से अधिक सुलभ और व्यवहारिक हो। फंडिंग के अंतर को कम करने, स्टार्ट-अप की गुणवत्ता में सुधार करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने से भारत, डीप टेक नवाचार में एक वैश्विक प्रमुख के रूप में उभर सकता है। यह भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता की नई उपलब्धि को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा।

| मुख्य प्रश्न: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नवाचार के तेजी से विकास के बावजूद, भारत के डीप टेक इकोसिस्टम को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में डीप टेक स्टार्ट-अप्स के सामने आने वाली प्रमुख बाधाओं पर चर्चा करें और इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है, इस पर सुझाव दें। |