परिचय:

आज आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए सेमीकंडक्टर उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने औद्योगिक युग में तेल था। अक्सर "नए तेल" के रूप में संदर्भित, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक चिप्स डिजिटल दुनिया को शक्ति प्रदान करते हैं - ऐसे उपकरणों और प्रणालियों को सक्षम बनाते हैं जो संचार, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, ऊर्जा और रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देते हैं। स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन, उपग्रह और मेडिकल स्कैनर तक, अर्धचालक आधुनिक प्रौद्योगिकी का अदृश्य लेकिन अपरिहार्य आधार हैं।

- उनके सामरिक महत्व ने उन्हें महज एक औद्योगिक वस्तु से एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संपत्ति बना दिया है। दुनिया भर के देश अब सेमीकंडक्टर निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए भारी निवेश कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव - खासकर ताइवान जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर में - ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की भेद्यता को उजागर किया है, जिससे सरकारों को चिप उत्पादन के लिए कुछ देशों पर अपनी निर्भरता पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

- हाल ही में, भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में चार अतिरिक्त सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। इन परियोजनाओं में लगभग 4,600 करोड़ रुपये का संचयी निवेश शामिल है तथा इनसे 2,034 कुशल पेशेवरों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इन स्वीकृतियों के साथ, आईएसएम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या दस हो गई है, जो छह राज्यों में फैली हुई हैं और लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये का कुल निवेश आकर्षित कर रही हैं।

अर्धचालक क्या हैं और क्यों महत्वपूर्ण हैं:

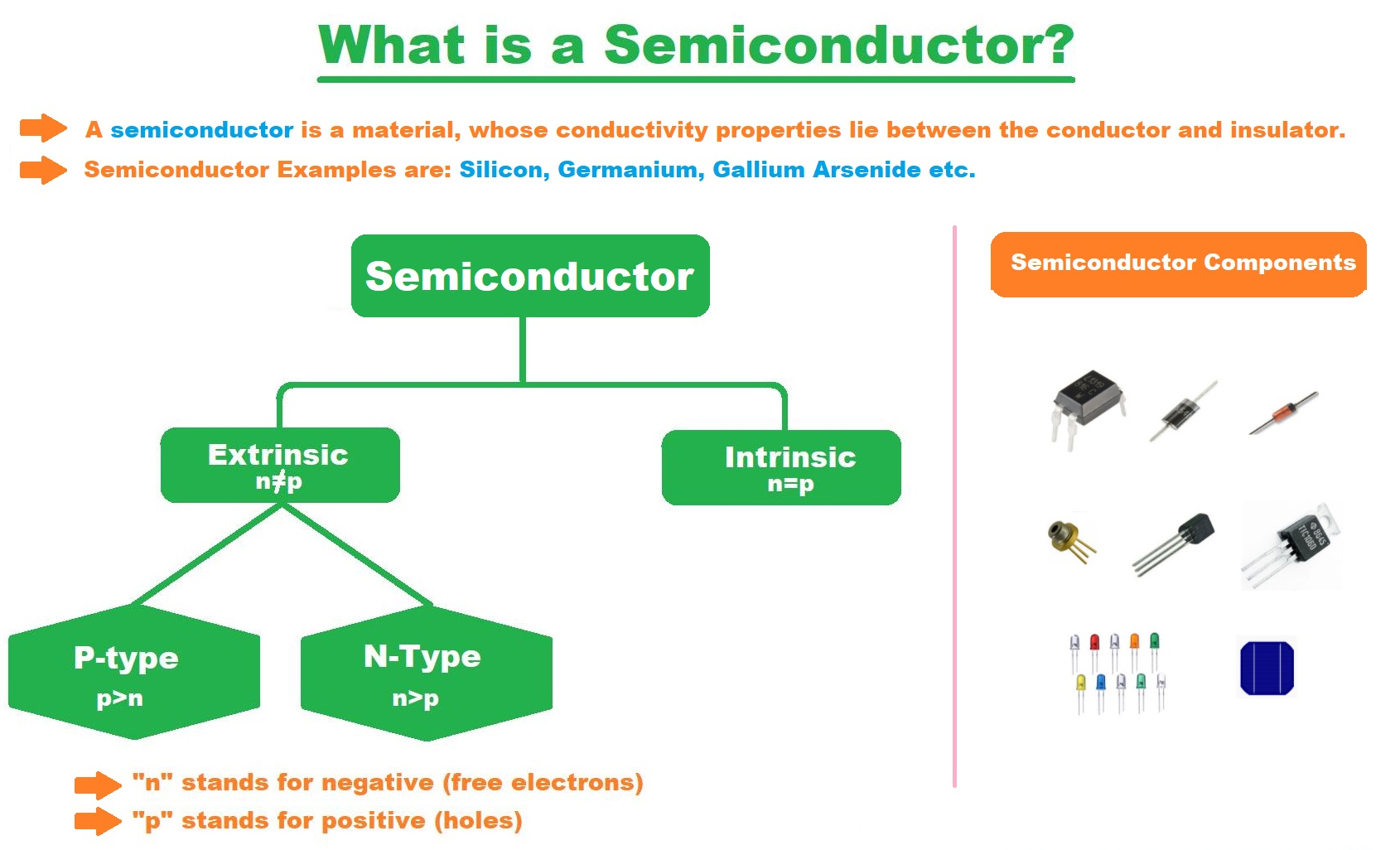

अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चालकों (जैसे तांबा) और कुचालकों (जैसे काँच) के बीच विद्युत चालकता होती है। उनकी चालकता को सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे वे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए आदर्श बन जाते हैं।

आधुनिक अनुप्रयोगों में, अधिकांश अर्धचालकों का निर्माण एकीकृत परिपथों (आईसी) के रूप में किया जाता है - जिन्हें आमतौर पर "चिप्स" कहा जाता है। इन चिप्स में शामिल हैं:

• ट्रांजिस्टर (लघु विद्युत स्विच की तरह काम करते हैं जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए चालू/बंद होते हैं),

• डायोड, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर,

• वे अंतर्संबंध जो उन्हें जटिल सर्किट के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाते हैं।

मुख्य तथ्य:

• प्राथमिक सामग्री: सिलिकॉन, हालाँकि उन्नत चिप्स अक्सर उच्च-प्रदर्शन आवश्यकताओं के लिए सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) या गैलियम नाइट्राइड (GaN) का उपयोग करते हैं।

• अनुप्रयोग:

o संचार (दूरसंचार नेटवर्क, 5G)

o कंप्यूटिंग (सर्वर, AI प्रोसेसर)

o स्वास्थ्य सेवा (MRI मशीनें, डायग्नोस्टिक्स)

o सैन्य प्रणालियाँ (मिसाइल, रडार प्रणालियाँ)

o परिवहन (EV, स्वायत्त नेविगेशन)

o स्वच्छ ऊर्जा (सौर ऊर्जा नियंत्रण प्रणालियाँ, स्मार्ट ग्रिड)।

फ़ैब - या निर्माण संयंत्र - अत्यधिक विशिष्ट सुविधाएँ हैं जो चिप डिज़ाइनों को सिलिकॉन वेफ़र्स पर मुद्रित भौतिक सर्किट में परिवर्तित करती हैं, ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से जिनके लिए अत्यधिक सटीकता, नियंत्रित वातावरण और उन्नत उपकरणों की आवश्यकता होती है।

नव स्वीकृत परियोजनाओं के बारे में :

1. SiCSem प्राइवेट लिमिटेड o यूके स्थित क्लास-SiC वेफर फैब लिमिटेड के सहयोग से। o सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) उपकरणों पर केंद्रित भारत की पहली वाणिज्यिक मिश्रित अर्धचालक निर्माण सुविधा की स्थापना। o स्थान: इन्फो वैली, भुवनेश्वर। o क्षमता: 60,000 वेफर/वर्ष और 96 मिलियन पैकेजिंग इकाइयाँ/वर्ष। o सिलिकॉन कार्बाइड उपकरण विशेष रूप से उच्च-शक्ति और उच्च-तापमान अनुप्रयोगों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ और एयरोस्पेस के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2. 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक. (3DGS) o अमेरिका स्थित कंपनी। o इन्फो वैली, भुवनेश्वर में एक लंबवत एकीकृत उन्नत पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास सब्सट्रेट इकाई की स्थापना। o उन्नत पैकेजिंग तकनीक चिप के प्रदर्शन में सुधार, आकार को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। 3. कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीडीआईएल) o मोहाली, पंजाब में अपनी मौजूदा डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा का विस्तार। o यह एक ब्राउनफील्ड विस्तार है - जिसका अर्थ है कि यह परियोजना उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाने के लिए मौजूदा बुनियादी ढाँचे पर आधारित है। o फोकस: सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड दोनों का उपयोग करते हुए उच्च-शक्ति डिस्क्रीट उपकरण जैसे MOSFETs, IGBTs, शॉट्की डायोड और ट्रांजिस्टर। o क्षमता: 158.38 मिलियन यूनिट/वर्ष। 4. एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज (एएसआईपी) टेक्नोलॉजीज o दक्षिण कोरिया की एपीएसीटी कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी o आंध्र प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा स्थापित करना। o क्षमता: 96 मिलियन यूनिट/वर्ष। o उत्पाद: मोबाइल फ़ोन, सेट-टॉप बॉक्स, ऑटोमोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों पर लक्षित। |

भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के सामने चुनौतियाँ:

o दुनिया के सबसे अधिक निवेश-प्रधान क्षेत्रों में से एक, जिसकी अनुसंधान एवं विकास लागत वार्षिक बिक्री का औसतन 22% और पूँजीगत व्यय 26% है।

o उच्च वित्तीय जोखिम और लंबी परिपक्वता अवधि प्रवेश को कठिन बनाती है।

2. अत्याधुनिक तकनीक तक सीमित पहुँच

o वैश्विक चिप निर्माण केंद्रित है: ताइवान और दक्षिण कोरिया फाउंड्री बाजार के लगभग 80% के लिए ज़िम्मेदार हैं।

o उन्नत चिप्स के लिए EUV लिथोग्राफी मशीनों की आवश्यकता होती है, जो केवल नीदरलैंड स्थित ASML द्वारा बनाई जाती हैं, जिससे निर्भरता में बाधा उत्पन्न होती है।

3. विनिर्माण जटिलता

o निर्माण प्रक्रिया में 500-1,500 चरण शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए अति-शुद्ध जल, निर्बाध बिजली, उच्च-श्रेणी के रसायन और सटीक पर्यावरण नियंत्रण की आवश्यकता होती है।

4. प्रतिभा की कमी

o यद्यपि भारत चिप डिज़ाइन इंजीनियरों के लिए एक वैश्विक केंद्र है, फिर भी यहाँ फैब संचालन में कुशल तकनीशियनों की पर्याप्त संख्या का अभाव है।

5. चिप डिज़ाइन में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास का अभाव

o मूल, अत्याधुनिक चिप आर्किटेक्चर अनुसंधान सीमित है, जिससे दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो रही है।

6. नीतिगत और बुनियादी ढाँचे संबंधी चिंताएँ

o अप्रत्याशित व्यापार नीतियाँ, अचानक टैरिफ परिवर्तन और खंडित प्रशासनिक ढाँचा निवेश को बाधित करते हैं।

o कौशल विकास पहल सीधे नोडल मंत्रालय (MeitY) के अधीन नहीं हैं, जिससे समन्वय संबंधी समस्याएँ पैदा होती हैं।

भारत का घरेलू नीतिगत ढाँचा:

भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)

• लॉन्च वर्ष: 2021

• बजट परिव्यय: ₹76,000 करोड़

• मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (MeitY)

• मुख्य लक्ष्य:

o चिप निर्माण फ़ैब स्थापित करना।

o उन्नत पैकेजिंग और परीक्षण इकाइयाँ बनाना।

o सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में स्टार्टअप्स का समर्थन करना।

o फ़ैब संचालन के लिए इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना।

o वैश्विक निवेशकों को लाना।

प्रमुख योजनाएँ:

• सेमीकंडक्टर फ़ैब योजना: वेफर फ़ैब के लिए 50% तक वित्तीय सहायता।

• डिस्प्ले फ़ैब्स योजना: डिस्प्ले फ़ैब्स के लिए 50% तक लागत सहायता।

• डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना: उत्पाद की अवधारणा से लेकर कार्यान्वयन तक स्टार्टअप्स/एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता।

प्रमुख मंच: सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम - उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और स्टार्टअप्स के लिए सहयोग और नवाचार हेतु एक अभिसरण बिंदु।

भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में योगदान का महत्व:

• भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक 100-110 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

• ताइवान, चीन और अमेरिका जैसे प्रमुख केंद्रों पर निर्भरता कम करता है।

• भारत के भीतर एक उच्च-मूल्य वाला विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है।

• आत्मनिर्भर भारत और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण रणनीतियों के साथ संरेखित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना:

1. भारत-अमेरिका साझेदारी

o सितंबर 2024 में घोषित: आपूर्ति श्रृंखला के अवसरों, पारिस्थितिकी तंत्र के आकलन और कार्यबल विकास के लिए एक संयुक्त पहल।

o सेमीकंडक्टर नवाचार पर 2023 के समझौता ज्ञापन पर आधारित।

2. भारत-सिंगापुर साझेदारी

o प्रधानमंत्री मोदी की 2024 की यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

o सिंगापुर में एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला है और दुनिया के शीर्ष 15 चिप निर्माताओं में से 9 यहाँ स्थित हैं।

o सहयोग के क्षेत्र: प्रतिभा विकास, वेफर फैब पार्क प्रबंधन, उपकरण एवं सामग्री आपूर्ति।

3. भारत-यूरोपीय संघ सेमीकंडक्टर समझौता

o संयुक्त उद्यमों, निवेश प्रवाह, प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान और विनिर्माण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन।

4. भारत-जापान चिप आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी

o अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण, चिप डिज़ाइन और कुशल कार्यबल विकास पर केंद्रित।

5. भारत-ताइवान सहयोग

o टाटा समूह और ताइवान की पीएसएमसी गुजरात में ₹91,000 करोड़ से अधिक की लागत से भारत का पहला वाणिज्यिक फैब बना रहे हैं।

आगे की राह:

नीति को निरंतर उद्योग नेतृत्व में बदलने के लिए, भारत को निम्नलिखित करना होगा:

• बुनियादी ढाँचे में भारी निवेश: विश्वसनीय बिजली, अति-शुद्ध जल आपूर्ति और उच्च-गुणवत्ता वाली रसद।

• लक्षित प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल कार्यबल का विकास करना।

• चिप डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के लिए स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।

• नीतिगत स्थिरता और निवेशक-अनुकूल नियम सुनिश्चित करना।

• महत्वपूर्ण उपकरणों और तकनीकी जानकारी तक पहुंच के लिए वैश्विक प्रौद्योगिकी साझेदारी को गहरा करना।

निष्कर्ष:

भारत का सेमीकंडक्टर मिशन केवल एक औद्योगिक नीति नहीं है; यह एक राष्ट्रीय रणनीति है जिसके दूरगामी आर्थिक और भू-राजनीतिक निहितार्थ हैं। देश वैश्विक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में एक विश्वसनीय, नवाचार-संचालित खिलाड़ी बनने के ऐतिहासिक अवसर की दहलीज पर खड़ा है। गति स्पष्ट दिखाई दे रही है - लेकिन वास्तविक सफलता भारत की अपनी प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटने की क्षमता पर निर्भर करेगी, साथ ही मजबूत, दीर्घकालिक वैश्विक साझेदारियां भी बनाए रखेगी।

| मुख्य प्रश्न: भारत सेमीकंडक्टर मिशन के संदर्भ में, भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका पर चर्चा करें। |