संदर्भ:

हाल ही में आई विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 "पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ" में यह बताया गया है कि भारत ने पिछले एक दशक में गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। यह उपलब्धि समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और लक्षित सरकारी नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं तथा आर्थिक सुधारों के प्रभाव को रेखांकित करती है जो करोड़ों लोगों को ऊपर उठाने के लिए लागू की गईं। रिपोर्ट 2011–12 और 2022–23 की उपभोग सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है और यह मौद्रिक व बहुआयामी गरीबी संकेतकों में सुधार का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

मुख्य निष्कर्ष:

विश्व बैंक की रिपोर्ट भारत की गरीबी उन्मूलन यात्रा को उल्लेखनीय बताती है, जिसमें अत्यधिक गरीबी 2011–12 के 16.2 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में केवल 2.3 प्रतिशत रह गई है। वैश्विक मानक के अनुसार अत्यधिक गरीबी की परिभाषा प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन है, इस लिहाज से यह गिरावट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि भारत ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी को सफलतापूर्वक कम किया है, जिससे देश की उपलब्धियों की समग्र तस्वीर सामने आती है।

ग्रामीण और शहरी गरीबी के रुझान:

भारत की सफलता की कहानी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में फैली हुई है:

• ग्रामीण क्षेत्र: अत्यधिक गरीबी 2011–12 में 18.4% से घटकर 2022–23 में 2.8% हो गई।

• शहरी क्षेत्र: इसी अवधि में अत्यधिक गरीबी 10.7% से घटकर 1.1% रह गई।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण-शहरी गरीबी अंतर भी उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है—2011–12 में 7.7 प्रतिशत अंकों से घटकर 2022–23 में 1.7 प्रतिशत अंक रह गया, जो 16% वार्षिक गिरावट को दर्शाता है। यह कमी विभिन्न जनसांख्यिकीय परिवेशों में गरीबी उन्मूलन रणनीतियों की प्रभावशीलता को दिखाती है।

निम्न-मध्यम-आय स्तर पर गरीबी में कमी:

निम्न-मध्यम-आय सीमा (प्रति दिन 3.65 अमेरिकी डॉलर) पर भी महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है:

• गरीबी दर 2011–12 में 61.8% से घटकर 2022–23 में 28.1% हो गई।

• लगभग 37.8 करोड़ लोग इस आय स्तर पर गरीबी से बाहर निकले।

• ग्रामीण क्षेत्र में: गरीबी दर 69% से घटकर 32.5% हो गई।

• शहरी क्षेत्र में: गरीबी दर 43.5% से घटकर 17.2% रह गई।

इस स्तर पर ग्रामीण-शहरी अंतर 25 प्रतिशत अंकों से घटकर 15 प्रतिशत अंक रह गया, और 2011–12 से 2022–23 के बीच 7% की वार्षिक गिरावट देखी गई।

राज्य स्तर पर गरीबी उन्मूलन में योगदान:

कुछ प्रमुख राज्यों ने भारत की गरीबी उन्मूलन में बड़ी भूमिका निभाई:

• उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने 2011–12 में भारत के 65% अत्यंत गरीब लोगों को शामिल किया था।

• इन्हीं पांच राज्यों ने 2022–23 तक अत्यधिक गरीबी में कुल कमी के दो-तिहाई हिस्से में योगदान दिया।

यह क्षेत्रीय लक्षित रणनीतियों के प्रभाव और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ समन्वयित राज्य-स्तरीय पहलों के महत्व को दर्शाता है।

बहुआयामी गरीबी में कमी:

भारत की प्रगति केवल मौद्रिक आय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) में भी परिलक्षित होती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे संकेतक शामिल हैं:

• एमपीआई आधारित गैर-मौद्रिक गरीबी 2005–06 में 53.8% से घटकर 2019–21 में 16.4% हो गई।

• 2022–23 में यह आंकड़ा और घटकर 15.5% हो गया, जो समग्र कल्याण में लगातार सुधार का संकेत है।

इस प्रकार की बहुआयामी प्रगति अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल आय वृद्धि नहीं बल्कि व्यापक और सतत मानव विकास को दर्शाती है।

आय विषमता के रुझान:

भारत ने आय वितरण में भी सुधार दर्ज किया है, जो गिनी सूचकांक में परिलक्षित होता है:

• गिनी सूचकांक (खपत आधारित) 2011–12 में 28.8 से घटकर 2022–23 में 25.5 हो गया।

यह गिरावट आय विषमता में एक मामूली किंतु महत्वपूर्ण कमी को दर्शाती है, जो बताता है कि आर्थिक लाभ पहले की तुलना में अधिक समान रूप से वितरित हुए हैं।

रोज़गार वृद्धि और बदलते कार्यबल के स्वरूप

• 2021-22 से रोजगार वृद्धि कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या वृद्धि से अधिक रही है।

• वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.6% हो गई, जो 2017–18 के बाद सबसे कम है।

• कार्यबल में बदलाव यह दर्शाते हैं कि 2018-19 के बाद से पुरुष श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं, जो शहरी अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को दर्शाता है।

• ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की रोजगार भागीदारी में वृद्धि देखी गई है, जो इस क्षेत्र की निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाती है।

|

महत्वपूर्ण शब्दावली • संपूर्ण गरीबी (Absolute Poverty): सामाजिक संदर्भ की परवाह किए बिना बुनियादी आवश्यकताओं की गंभीर कमी। • आपेक्षिक गरीबी (Relative Poverty): समाज में प्रचलित जीवन स्तर के सापेक्ष मापी गई गरीबी। • गरीबी दर / प्रचलन / हेडकाउंट अनुपात: जनसंख्या का वह प्रतिशत जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। • गरीबी की तीव्रता (Intensity of Poverty): गरीबों में व्याप्त अभाव की गंभीरता को मापता है। • बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI): एक वैश्विक सूचकांक जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में अभाव को मापता है। |

ग्रामीण श्रमिकों और महिलाओं के बीच स्वरोजगार में वृद्धि देखी गई है, जिसने आर्थिक लचीलापन और भागीदारी को बढ़ाया है।

भारत में गरीबी के आकलन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

स्वतंत्रता से पहले, दादाभाई नौरोजी (Poverty and the Un-British Rule in India), राष्ट्रीय योजना समिति (1938), और बॉम्बे प्लान (1944) ने गरीबी को समझने की आधारशिला रखी।

स्वतंत्रता के बाद, योजना आयोग (1962), वी.एम. दांडेकर और एन. राठ (1971), आलघ समिति (1979), और लकड़वाला समिति (1993) ने गरीबी मापने की पद्धतियों के विकास में योगदान दिया।

2000 के बाद, तेंदुलकर समिति (2009) ने कई पद्धतिगत बदलाव किए, जैसे कैलोरी आधारित मानकों से हटकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक समान ऑल-इंडिया पावर्टी लाइन बास्केट (PLB) की सिफारिश, और यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड (URP) की जगह मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड (MRP) का उपयोग।

रंगराजन समिति (2014), जो तेंदुलकर पद्धति की आलोचना के बाद गठित की गई थी, ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग PLB की सिफारिश की, ताकि गरीबी के अधिक सटीक आकलन हो सकें, हालांकि इसकी सिफारिशों को औपचारिक रूप से सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

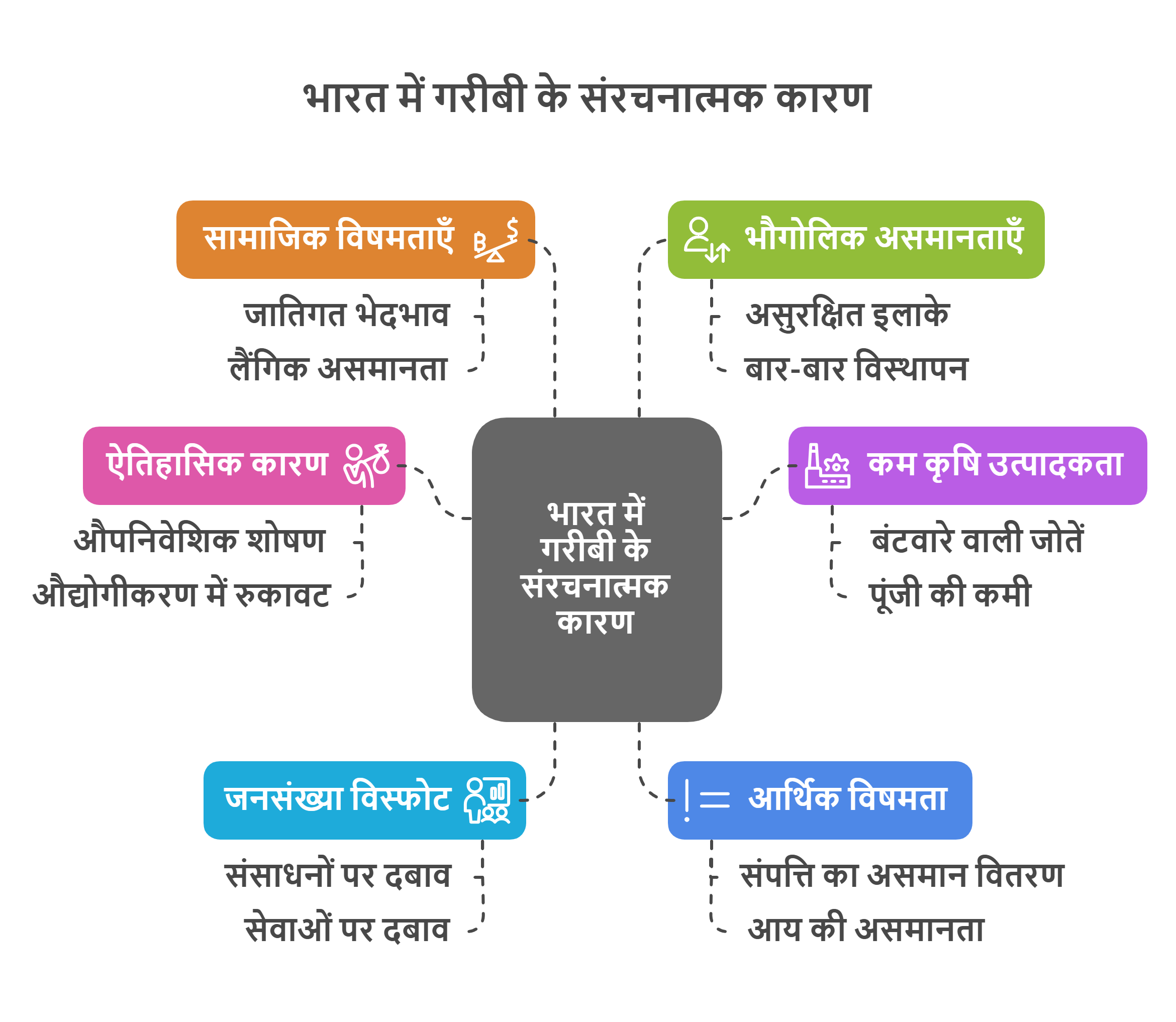

भारत में गरीबी के पीछे संरचनात्मक कारण:

• ऐतिहासिक कारण: औपनिवेशिक शोषण के कारण स्थानीय उद्योग नष्ट हो गए, औद्योगीकरण रुका और संपत्ति का भारी ह्रास हुआ। ब्रिटिश नीतियों ने भारत को कच्चा माल आपूर्ति करने वाला और तैयार माल का आयातक बना दिया, जिससे किसान और कारीगर गरीब होते चले गए।

• कम कृषि उत्पादकता: बंटवारे वाली जोतें, पूंजी की कमी और पारंपरिक कृषि पद्धतियों ने उपज को सीमित कर दिया, जिससे किसानों की आय प्रभावित हुई।

• जनसंख्या विस्फोट: तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या ने संसाधनों और सेवाओं पर दबाव डाला है। भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में 1.7 अरब के शिखर पर पहुँचने की संभावना है और यह पूरे शताब्दी तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा (यूएनडेसा)।

• आर्थिक विषमता: राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा शीर्ष 10% जनसंख्या के पास केंद्रित है (ऑक्सफैम)।

• सामाजिक विषमताएँ: जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानताएँ शिक्षा, रोजगार और संसाधनों तक पहुँच को सीमित करती हैं। उदाहरण के लिए, 53% भारतीय महिलाएँ देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियों के कारण श्रमबल से बाहर हैं (आईएलओ)।

• भौगोलिक असमानताएँ: घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जैसे असुरक्षित इलाके—जैसे असम और बिहार—बार-बार विस्थापन के कारण पूर्ण गरीबी में फँसे रहते हैं।

निष्कर्ष

भारत ने अत्यधिक और निम्न-मध्यम-आय गरीबी दोनों को कम करने में जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, वे समावेशी विकास की एक संतुलित और स्थायी रणनीति को दर्शाती हैं। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 "पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ" में प्रस्तुत निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि आर्थिक सुधारों, लक्षित कल्याणकारी नीतियों और आवश्यक सेवाओं की बेहतर पहुँच ने किस तरह निर्णायक भूमिका निभाई है। ग्रामीण-शहरी गरीबी अंतर का घटाव, बहुआयामी गरीबी में कमी और रोजगार के सकारात्मक रुझान व्यापक सामाजिक-आर्थिक सुधारों की ओर संकेत करते हैं। इस आधार पर भारत अधिक समतामूलक, लचीला और समृद्ध भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

| मुख्य प्रश्न: भारत की गरीबी उन्मूलन की यात्रा मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों तरह के सुधारों से जुड़ी रही है। भारत में गरीबी में योगदान देने वाले संरचनात्मक कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण करें और ग्रामीण-शहरी असमानताओं को पाटने में हाल के गरीबी उन्मूलन प्रयासों के प्रभाव का मूल्यांकन करें। |