संदर्भ:

20 नवंबर 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की पाँच-न्यायाधीशीय संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायालय, राज्यपाल (अनुच्छेद 200) और राष्ट्रपति (अनुच्छेद 201) के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने हेतु कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। इसके साथ ही, तथाकथित “अनुमान्य स्वीकृति (Deemed Assent)” की उस अवधारणा को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया जिसके अनुसार यदि एक निश्चित अवधि तक राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई निर्णय न लें, तो विधेयक को स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।

पृष्ठभूमि:

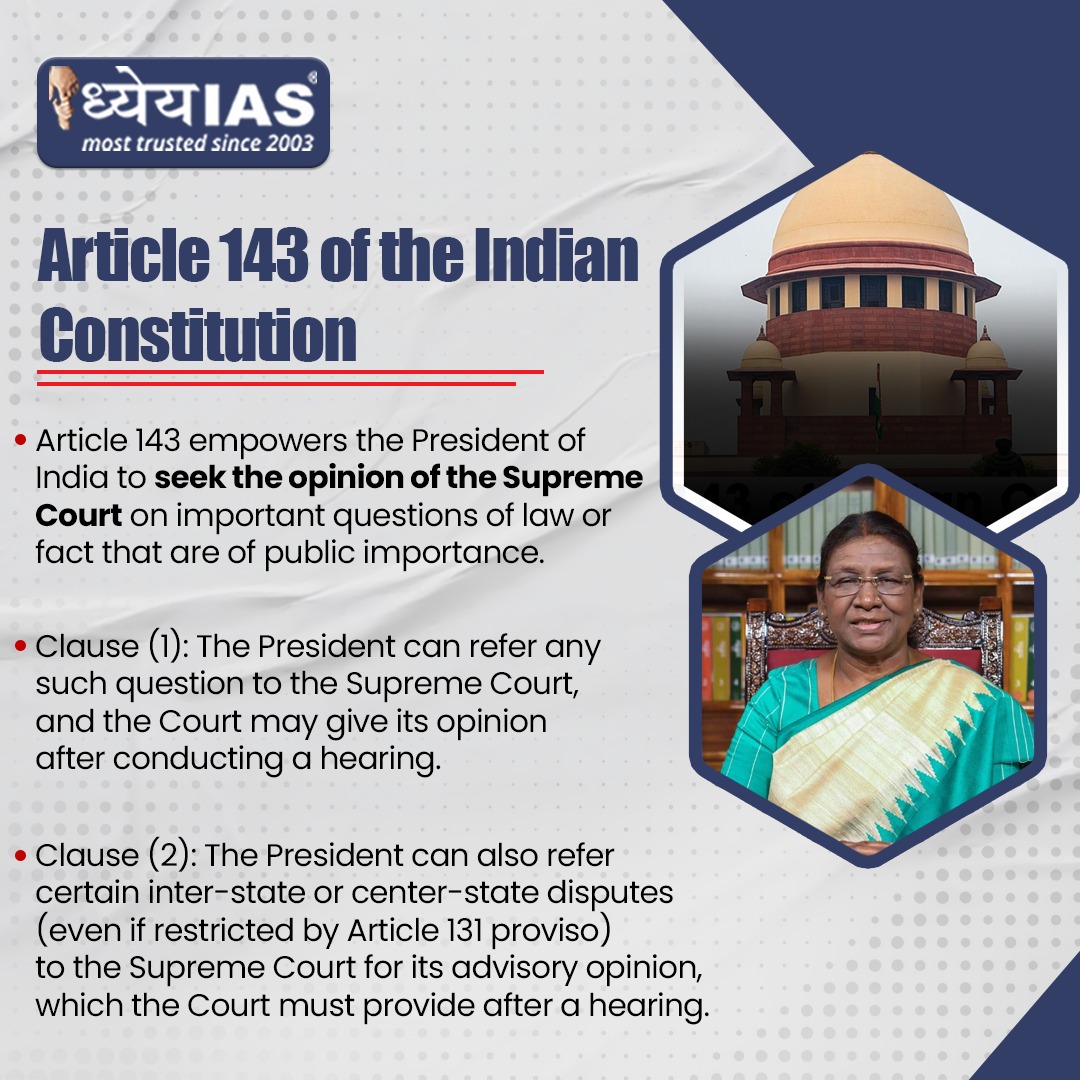

1. अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का परामर्श

• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत 14 कानूनी प्रश्नों का एक सेट सुप्रीम कोर्ट को भेजा।

• ये प्रश्न 8 अप्रैल 2025 के दो-न्यायाधीशीय पीठ के उस फैसले से उत्पन्न हुए थे, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर कार्रवाई हेतु समयसीमा निर्धारित की गई थी।

2. पूर्व (अप्रैल 2025) दो-न्यायाधीशीय पीठ का निर्णय

• न्यायमूर्ति जे. बी. पारडिवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने विभिन्न परिस्थितियों में राज्यपाल के लिए 1–3 माह की सीमा तय कर दी थी, जैसे अनुमोदन या आरक्षण के लिए एक महीना और टिप्पणियों सहित विधेयक वापस भेजने के लिए तीन महीने तक।

• इस निर्णय ने “अनुमानित अनुमोदन” (deemed assent) की अवधारणा भी प्रस्तुत की: यदि राज्यपाल समयसीमा के भीतर कार्य नहीं करते हैं, तो न्यायालय विधेयक को स्वीकृत मान सकता है।

3. टकराव और संवैधानिक चिंताएँ

• दो न्यायाधीशीय फैसले ने न्यायिक अतिक्रमण, शक्तियों के पृथक्करण और राज्य शासन में राज्यपाल की भूमिका को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न कीं।

• इसी कारण संवैधानिक सीमाएँ स्पष्ट करने हेतु राष्ट्रपति परामर्श की आवश्यकता पड़ी।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

1. कोई निश्चित समयसीमा नहीं

• न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 200 (राज्यपाल) और अनुच्छेद 201 (राष्ट्रपति) के अंतर्गत निर्णय लेने के लिए न्यायालय समयसीमा निर्धारित नहीं कर सकता।

• संविधान में समयसीमा का अभाव जानबूझकर है और “लचीलापन” संवैधानिक रूपरेखा का हिस्सा है।

2. “अनुमानित अनुमोदन” का अस्वीकरण

• न्यायालय ने अनुमानित अनुमोदन की अवधारणा को कड़ाई से अस्वीकार कर दिया।

• न्यायालय के शब्दों में यह अवधारणा न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका का “आभासी अधिग्रहण” होगी, जो अस्वीकार्य है।

3. सीमित न्यायिक समीक्षा

• न्यायालय ने कहा कि यद्यपि समयसीमा नहीं थोपी जा सकती, परंतु अत्यधिक, अस्पष्ट और अनिश्चित देरी होने पर न्यायिक समीक्षा संभव है।

• ऐसे मामलों में न्यायालय राज्यपाल को “युक्तिसंगत अवधि” में निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है परंतु विधेयक की गुणवक्ता पर राय दिए बिना।

• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह राज्यपाल के विवेक का प्रतिस्थापन नहीं करेगा।

4. अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल का विवेक

• न्यायालय ने बताया कि राज्यपाल के पास तीन विकल्प हैं:

1. अनुमोदन देना,

2. वीटो लगाना,

3. टिप्पणियों सहित वापस भेजना (या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना)।

• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुमोदन रोकने की स्थिति में राज्यपाल को विधेयक वापस भेजना आवश्यक होगा, जैसा कि अनुच्छेद 200 के प्रथम प्रावधान में उल्लिखित है।

• राज्यपाल इस निर्णय में मंत्रिपरिषद की “सलाह एवं अनुशंसा” से बंधे नहीं हैं।

5. शक्तियों का पृथक्करण

• निर्णय का केंद्रीय सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान है। राज्यपाल की भूमिका में न्यायपालिका का हस्तक्षेप संवैधानिक संरचना को कमजोर करेगा।

• न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक संवैधानिक प्राधिकरण को अपनी-अपनी सीमाओं में ही संचालित होना चाहिए।

6. टकराव नहीं, संवैधानिक संवाद

• न्यायालय ने “संवैधानिक संवाद” की संस्कृति को प्रोत्साहित किया, राज्यपाल और विधानमंडल के बीच टिप्पणियों सहित विधेयक लौटाने, विचार–विमर्श करने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया।

• न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल बाधक की भूमिका न निभाएँ, पर साथ ही वे केवल औपचारिक संस्था भी नहीं हैं।

7. न्यायिकता और जांच

• न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल के निर्णय के गुण–दोष की समीक्षा नहीं की जा सकती, यह गैर-न्यायसंगत क्षेत्र (non-justiciable) है परंतु निष्क्रियता (inaction), विशेषकर लंबी और अस्पष्ट, न्यायिक जांच के दायरे में आती है।

8. अनुच्छेद 142 की सीमा

• न्यायालय ने कहा कि अपने पूर्ण अधिकार (अनुच्छेद 142) के बावजूद वह “अनुमानित अनुमोदन” नहीं दे सकता क्योंकि यह राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका का अतिक्रमण होगा।

महत्त्व एवं प्रभाव:

1. संघीय संबंधों का पुनर्संतुलन

• यह निर्णय संघीय स्वायत्तता को पुनः सुदृढ़ करता है: राज्य मशीनरी का भाग होने के बावजूद राज्यपालों के पास कुछ ऐसे संवैधानिक विवेकाधिकार होते हैं जिन्हें न्यायपालिका मशीनीकृत नहीं कर सकती।

• यह इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि राज्य की कार्यपालिका (राज्यपाल) कुछ कार्यों में स्वतंत्र होनी चाहिए, न कि केवल राज्य सरकार की एक औपचारिक मुहर।

2. न्यायिक अतिक्रमण पर नियंत्रण

• न्यायालय द्वारा निश्चित न्यायिक समयसीमाओं और “अनुमानित अनुमोदन” को अस्वीकार करने से वह स्वयं भी कार्यपालिका के कार्यों के सूक्ष्म प्रबंधन की क्षमता को सीमित करता है, जिससे संवैधानिक सीमाएँ सुरक्षित रहती हैं।

3. राज्यपाल द्वारा दुरुपयोग की रोकथाम

• यद्यपि कठोर समयसीमाएँ नहीं हैं, परंतु न्यायालय द्वारा निष्क्रियता पर सीमित समीक्षा की मान्यता यह सुनिश्चित करती है कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक “पॉकेट-वीटो” के रूप में लंबित नहीं रख सकते।

4. राजनीतिक गतिशीलता

• यह उन राज्यों को प्रभावित कर सकता है जहाँ राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तनाव रहा है। निर्णय राजनीतिक टकराव के बजाय वास्तविक संवैधानिक संवाद को अनिवार्य बनाता है।

5. विधायी प्रक्रिया और शासन

• यह निर्णय विधायिका और कार्यपालिका के बीच तेज़ और अधिक उत्तरदायी संवाद को प्रोत्साहित करता है: राज्यपाल संवैधानिक रूप से उत्तर देने के बाध्य हैं और यदि देरी की समीक्षा संभव है, तो विधानमंडल भी अनुमोदन पर ज़ोर देने में अधिक सावधानी बरतेगा।

6. उदाहरण और संवैधानिक कानून

• यह निर्णय भविष्य में संवैधानिक प्राधिकारियों की शक्तियों, शक्तियों के पृथक्करण और गैर-मंत्रालयी कार्यों पर न्यायपालिका की निगरानी से जुड़े विवादों में उद्धृत किए जाने की सम्भावना है।

आलोचनाएँ एवं चिंताएँ:

-

- “युक्तिसंगत समय” की अस्पष्टता: न्यायालय कठोर समयसीमाओं से बचता है, परंतु “युक्तिसंगत अवधि” स्वभावतः अस्पष्ट है। इस पर नए विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

- सीमित समीक्षा: कुछ लोग तर्क कर सकते हैं कि केवल न्यूनतम न्यायिक समीक्षा (गुण–दोष की समीक्षा नहीं) की अनुमति देने से राज्यपाल विधायी मंशा को सूक्ष्म तरीकों से बाधित कर सकते हैं।

- जवाबदेही के बिना देरी: विवेक का दायरा व्यापक बना रहता है; यदि राज्यपाल राजनीतिक कारणों से देरी करें, तो न्यायिक नियंत्रण हमेशा प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकता।

- संस्थागत तनाव: संवाद को प्रोत्साहित करना आदर्श है, परंतु वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों (पक्षपाती राज्यपाल, टकरावपूर्ण राज्य सरकारें) में ऐसा संवाद कठिन हो सकता है।

- अनुच्छेद 142 का दायरा: अपने पूर्ण अधिकारों को सीमित (अनुमानित अनुमोदन से इनकार) करके कुछ आलोचक यह तर्क दे सकते हैं कि न्यायालय गतिरोध की स्थितियों में न्याय सुनिश्चित करने की अपनी क्षमता को कमज़ोर कर रहा है।

- “युक्तिसंगत समय” की अस्पष्टता: न्यायालय कठोर समयसीमाओं से बचता है, परंतु “युक्तिसंगत अवधि” स्वभावतः अस्पष्ट है। इस पर नए विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कि राज्यपालों पर समयसीमा लागू नहीं की जा सकती, संवैधानिक संरचना, शक्तियों के पृथक्करण और संघीय संतुलन को पुनः पुष्ट करता है। अनुमानित अनुमोदन को अस्वीकार कर न्यायालय ने राज्यपाल की स्वायत्तता की रक्षा की, वहीं सीमित न्यायिक समीक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि निष्क्रियता के नाम पर विधायी प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक न रुके। यह निर्णय एक संतुलित मार्ग प्रस्तुत करता है।

| UPSC/PCS मुख्य प्रश्न: |