संदर्भ:

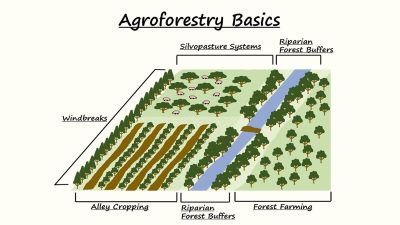

- कृषि वानिकी, जो फसलों और पशुओं के साथ पेड़ों को एकीकृत करने की प्रथा है, एक स्थायी भूमि-उपयोग रणनीति के रूप में उभरी है; जिसमें किसानों की आजीविका और पर्यावरणीय अनुकूलता को बढ़ाने की अपार क्षमता है। भारत में, जहां परंपरागत रूप से कृषि विविधीकृत रही है। वानिकी हरित क्रांति के बाद एकल फसल वाली खेती के लिए एक आशाजनक विकल्प प्रदान करती है। यद्यपि, इसके संभावित लाभों के बावजूद, जल संसाधनों की कमी और वित्तीय सहायता तक सीमित पहुँच जैसे विभिन्न कारकों के कारण लघु कृषकों द्वारा वन कृषि पद्धति को अपनाने की रूचि सीमित रही हैं।

जल उपलब्धता: एक आवर्ती चुनौती

- छोटे किसानों द्वारा वन कृषि को अपनाने में प्राथमिक चुनौतियों में से एक जल संसाधनों की अनुपलब्धता है। यद्यपि 2014 की राष्ट्रीय वन कृषि नीति ने इस मुद्दे को स्वीकार किया था, फिर भी लघु कृषक, विशेष रूप से पौधों के प्रारंभिक चरण में, खेती के लिए पर्याप्त जल संसाधन प्राप्त करने हेतु निरंतर संघर्ष करते हैं। जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में, जहाँ वृक्षों और फसलों के मध्य जल के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र होती है, वहां किसानों को वन कृषि प्रणालियों को बनाए रखने में अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

- जल संसाधनों के कमी की चुनौती का समाधान करने के लिए, ऐसे वृक्षों की पहचान आवश्यक है जो फसलों के साथ जल के लिए प्रतिस्पर्धा न करें। इस संबंध में, WELL Labs द्वारा विकसित 'जलटोल (Jaltol)' जैसे उपकरण विभिन्न वृक्ष प्रजातियों की जल आवश्यकताओं और वर्तमान फसलों के साथ उनकी अनुकूलता का आकलन करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

- उदाहरण:

- कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों से पता चला है, कि आम के बागान खरीफ फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उन्हें पूरक बनाते हैं, जो उपयुक्त वन कृषि संयोजनों को चुनने में सहायक हैं।

- उदाहरण:

- इस प्रकार जल उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त वृक्ष-फसल संयोजनों का चयन करके, किसान जल-संबंधी जोखिमों को कम कर सकते हैं और वन कृषि प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं।

उपयुक्त प्रजातियों का चयन: उत्पादकता और स्थायित्व में संतुलन

- वन कृषि पहलों की सफलता के लिए सही वृक्ष प्रजातियों का चयन एक निर्णायक कारक साबित हो सकता है। यद्यपि तेजी से विकसित होने वाली और शाकाहारी जीवों के लिए प्रतिरोधी प्रजातियां किसानों के लिए आकर्षक हो सकती हैं। दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता का समर्थन करने वाली देशी प्रजातियों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। कैसुरीना और यूकेलिप्टस जैसी विदेशी प्रजातियां, हालांकि तेजी से बढ़ने वाली और कम देखभाल वाली होती हैं, तथापि इस प्रकार की प्रजातियाँ मृदा स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र की समग्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, विशेषतः तब, जब इन्हें एकल-फसल (मोनोकल्चर) के रूप में उगाया जाता है।

- 'पुनर्स्थापना के लिए विविधता' जैसे उपकरण जलवायु-सहनीय देशी प्रजातियों के चयन में सहायता करते हैं जो क्षेत्रीय जैव-भौतिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने और आजीविका का समर्थन करने वाली देशी प्रजातियों की खेती को बढ़ावा देकर, वानिकी और कृषि संबंधी पहल जैव विविधता संरक्षण में योगदान दे सकती हैं साथ ही भूमि क्षरण को कम कर सकती हैं।

वित्तीय अवरोध: रूपांतरण लागतों पर नियंत्रण

- विभिन्न पारिस्थितिकीय चुनौतियों के अतिरिक्त, छोटे एवं सीमांत किसानों को वन कृषि को अपनाने में वित्तीय बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। वृक्षारोपण करने, जल संसाधनों तक पहुंच और प्रमाणन योजनाओं का पालन करने से जुड़ी लागतें संसाधन-सीमित किसानों के लिए एक व्यापक चुनौतियां हैं। वर्तमान सरकारी नीतियां और योजनाएं अक्सर लघु कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही हैं, जो वन कृषि को अपनाने के लिए लघु-धारक किसानों के वित्तीय बाधाओं को और बढ़ा देती हैं।

- पर्यावरण सेवाओं के लिए भुगतान (PES) और पारिस्थितिकी तंत्र क्रेडिट, छोटे एवं सीमांत किसानों के बीच वन कृषि को बढ़ावा देने और वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए संभावित प्रोत्साहन तंत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। वृक्षों द्वारा प्रदान की जाने वाली परागण और मृदा संरक्षण जैसी पर्यावरण सेवाओं के लिए किसानों को मुआवजा देकर, PES योजनाएं किसानों के लिए अतिरिक्त आय सृजित करने के साथ-साथ स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को प्रोत्साहित करती हैं। हालांकि, PES योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जैव-भौतिक परिस्थितियों और हितधारकों की भागीदारी पर विचार करने की तत्काल आवश्यकता होती है।

कृषि वानिकी प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ:

- वर्तमान में कृषि वानिकी को अपनाने के लिए, एक बहुआयामी दृष्टिकोण अनिवार्य है, जिसमें संस्थागत समर्थन, वित्तीय प्रोत्साहन, नियामक सुधार और सामुदायिक जुड़ाव जैसे कई कारक शामिल हो सकते हैं।

1. संस्थागत सुदृढ़ीकरण और प्रशिक्षण:

-

-

- कृषि-वानिकी एकीकरण, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में इसकी भूमिका को उजागर करते हुए विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कृषि वानिकी की उपयोगिता और महत्व को दर्शाते हुए उसका प्रशिक्षण देना चाहिए।

-

2. समावेशी वित्तीय सहायता:

-

-

- कृषि वानिकी पहलों में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जाति और जनजाति की सीमाओं से परे सभी छोटे भूस्वामियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

-

3. कार्बन ट्रेडिंग के अवसर:

-

-

- आर्थिक प्रोत्साहनों के साथ पर्यावरणीय प्रबंधन को संरेखित करते हुए कार्बन व्यापार के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के लिए छोटे भू-धारकों को सक्षम बनाने वाले प्रोटोकॉल विकसित किये जाने चाहिए।

-

4. अनुकूलित वित्तीय उत्पाद

-

-

- वृक्ष-आधारित खेती में स्थायी निवेश की सुविधा प्रदान करते हुए विस्तारित वित्त पोषण चक्र, ब्याज स्थगन और कृषि वानिकी-अनुकूल बीमा उत्पादों की विशेषता वाली संस्थागत ऋण योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए।

-

5. निजी क्षेत्र की भागीदारी

-

-

- कृषि वानिकी में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक हितों और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल दोनों का लाभ उठाना चाहिए।

-

6. किसान समूहों को सशक्त बनाना:

-

-

- कृषि-क्षमता बढ़ाने और वृक्ष आधारित खेती संबंधित मूल्य श्रृंखलाओं के विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए सहकारी समितियों और एफपीओ जैसे किसान समूहों के गठन को बढ़ावा देना चाहिए।

-

7. महत्वाकांक्षी लक्ष्य:

-

-

- पेड़ों के साथ कम से कम 10% कृषि भूमि को फसल से कवर करने हेतु महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि मुख्यधारा की कृषि प्रथाओं में कृषि वानिकी को एकीकृत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया जा सके।

-

8. विनियामक सुधार

-

-

- प्रतिबंधात्मक कानून में संशोधन कर कृषि वानिकी विस्तार के लिए एक सक्षम वातावरण बनाया जाना चाहिए ताकि वानिकी और कृषि को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को सुव्यवस्थित किया जा सके।

-

9. नीति में कृषि वानिकी को मुख्यधारा में लाना:

-

-

- कृषि वानिकी को सभी प्रासंगिक भूमि उपयोग और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन नीतियों में एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि, कृषि वानिकी अवसंरचना और टिकाऊ उद्यमों में सरकारी निवेश को बढाया जा सके।

-

10. स्थानीय रूप से अनुकूलित तकनीकी समाधान:

-

-

- स्थान-विशिष्ट वृक्ष-आधारित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना जो मौजूदा कृषि प्रणालियों का पूरक है, लैंगिक असमानताओं को दूर करता है और स्थायी आजीविका को प्रोत्साहित करता है।

-

- इस प्रकार उपर्युक्त व्यापक रणनीतियों को अपनाकर और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, हम पर्यावरणीय क्षरण को कम करने और कृषि स्थिरता को बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी की पूरी क्षमता का दोहन कर सकते हैं।

निष्कर्ष

- वन कृषि, भारत के कृषि परिदृश्य को बदलने की अपार क्षमता रखती है। यह सतत भूमि-उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देकर और किसानों की आजीविका में सुधार लाकर ऐसा कर सकती है। हालांकि, इस क्षमता को साकार करने के लिए, लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा वन कृषि को अपनाने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में भारत व्यापक पैमाने पर वन कृषि को अपनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण बना सकता है। वन कृषि को जीवनशैली के रूप में अपनाकर, भारत स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र, लचीले आजीविका स्रोत और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी विकास को बढ़ावा दे सकता है।

|

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न: 1. भारत में छोटे पैमाने के किसानों के बीच कृषिवानिकी को व्यापक रूप से अपनाने में बाधा डालने में पानी की उपलब्धता की भूमिका पर चर्चा करें। जल की कमी की चुनौतियों से निपटने और कृषि वानिकी प्रणालियों की स्थिरता को बढ़ाने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं। (10 अंक, 150 शब्द) 2. भारत में कृषि वानिकी प्रथाओं को अपनाने में छोटे पैमाने के किसानों के सामने आने वाली वित्तीय बाधाओं का आकलन करें। इन बाधाओं को दूर करने और कृषि वानिकी को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (पीईएस) और कार्बन व्यापार के लिए भुगतान जैसे अभिनव प्रोत्साहन तंत्र का प्रस्ताव करें। (15 अंक, 250 शब्द) |

स्रोत- द हिंदू