की वर्डस: जल लेखा पद्धति, नहर सिंचाई का सुस्त विकास, वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, काल्पनिक फसल पैटर्न, नहर के पानी का डायवर्जन, नहर कमान क्षेत्र

संदर्भ:

- भारत बांधों और नहर सिंचित क्षेत्रों की सबसे बड़ी संख्या वाले देशों में से एक है। हाल के दिनों में नहर सिंचाई के सुस्त विकास के कारण इसके खराब निष्पादन की यह कहते हुए आलोचना की जा रही है कि नहर सिंचाई में निवेश व्यर्थ है।

मुख्य विशेषताएं:

- ब्रिटिश राज से बहुत पहले ही भारत, नदियों पर बांध बनाकर नहर सिंचाई में अग्रणी था।

- आजादी के बाद नहर सिंचाई के महत्व को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने इसके विकास पर अधिक जोर दिया है।

- 1950 और 1960 के दशक के दौरान अनुभव किए गए कि खाद्यान्नों की कमी को दूर करने के लिए, नहर सिंचाई के माध्यम से खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बांधों के निर्माण में केंद्र सरकार द्वारा भारी निवेश किया जाना चाहिए।

- पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) में किए गए कुल निवेश (1,960 करोड़ रुपये) में से 85 प्रतिशत से अधिक अकेले वृहद और मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं पर खर्च किया गया था।

- बांधों के निर्माण पर इसी प्रकार का जोर दूसरी से ग्यारहवीं योजना (2007-12) तक दिया गया था।

क्या आपको मालूम है?

- एक नहर एक कृत्रिम चैनल है जिसका निर्माण सिंचाई करने के लिए खेतों में पानी ले जाने के लिए किया जाता है।

- पानी या तो नदी, टैंक या जलाशयों से लिया जाता है।

- नहरों का निर्माण कंक्रीट, पत्थर, ईंट या किसी भी प्रकार की लचीली झिल्ली के माध्यम से किया जा सकता है जो रिसाव और कटाव जैसे स्थायित्व के मुद्दों को हल करता है।

नहर सिंचाई के फायदे:

- असिंचित बंजर भूमि का विकास।

- खतरनाक सूखे से बचा जा सकता है जो आर्थिक विकास में तेजी लाते हैं।

- वर्षा की तीव्रता में उतार-चढ़ाव के दौरान फसलों की पानी की आवश्यकता को उचित सिंचाई प्रणाली होने से पूरा किया जा सकता है।

- पारंपरिक पानी की तुलना में, नहरों के कारण प्रति हेक्टेयर भूमि पर उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है।

- नहर सिंचाई जल स्तर को नीचे नहीं जाने देती है। यह केवल जल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है जिससे कुओं की खुदाई में सुविधा होती है।

- नहरें पनबिजली, पेयजल आपूर्ति, मत्स्य विकास और नेविगेशन के उद्देश्य को भी पूरा करती हैं।

नहर सिंचाई के नुकसान हैं:

- जल वितरण प्रक्रिया में किसी भी असंतुलन के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी और अन्य क्षेत्रों में पानी की कमी होती है।

- यह हानिकारक भूमिगत लवण और क्षार की सतह के स्तर पर गति के कारण मिट्टी को अनुत्पादक बनाता है।

- नहर में स्थिर पानी के परिणामस्वरूप कीड़े, मच्छर और कीड़े की वृद्धि होती है।

- अनुचित रखरखाव के परिणामस्वरूप नहरों में तलछट का संग्रह होता है जो बदले में नहर की क्षमता को प्रभावित करता है।

- नहर निर्माण आर्थिक निवेश और समय की मांग करता है।

- इसके परिणामस्वरूप नहर से सिंचित क्षेत्र 1950-51 के दौरान 71 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1980-81 के दौरान 144 लाख हेक्टेयर हो गया।

- इन 30 वर्षों में सिंचाई के सभी स्रोतों के तहत निवल सिंचित क्षेत्र में सार्वजनिक नहरों का हिस्सा भी 34 से बढ़कर 37 प्रतिशत हो गया।

- अगले दशक में सरकारी नहरों से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि जारी रही और वर्ष 1991-92 तक यह 173 लाख हेक्टेयर के चरम स्तर पर पहुंच गया।

- हालांकि, इस अवधि में, भूजल सिंचाई नहर सिंचाई की तुलना में बहुत तेज दर से बढ़ी।

- 1991-92 के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर नहर सिंचाई के तहत क्षेत्र लगभग आठ वर्षों तक स्थिर रहा और फिर भारी गिरावट के बाद वर्ष 2002-03 में 138.7 लाख हेक्टेयर के निचले स्तर पर पहुंच गया।

- अगले चार वर्षों में कुछ रिकवरी हुई, जिसके बाद फिर से ठहराव और थोड़ी गिरावट आई है।

- निवल परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान नहर के अंतर्गत निवल सिंचित क्षेत्र लगभग 160 लाख हेक्टेयर था, जो 20 वर्ष पूर्व प्राप्त क्षेत्र की तुलना में 10 लाख हेक्टेयर कम है।

- देश में कुल सिंचित क्षेत्र की तुलना में नहर सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत वर्तमान में घटकर 25% से भी कम रह गया है।

सिंचाई के इस रूप के बारे में गंभीर आलोचना क्यों की जाती है?

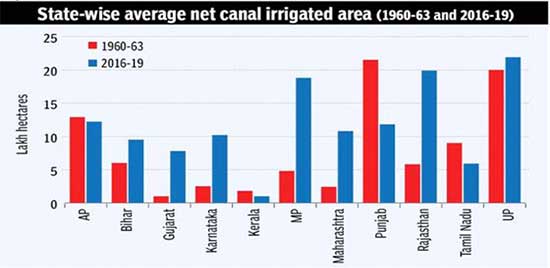

- तमिलनाडु, पंजाब और केरल जैसे राज्यों में नहर सिंचित क्षेत्र में भारी गिरावट आई है।

- तमिलनाडु का सिंचित क्षेत्र 9.03 लाख हेक्टेयर से घटकर 5.84 लाख हेक्टेयर, पंजाब का 21.53 लाख हेक्टेयर से घटकर 11.57 लाख हेक्टेयर और केरल का 1.46 लाख हेक्टेयर से घटकर 75,000 हेक्टेयर रह गया है।

- 1950-51 में शुद्ध नहर सिंचित क्षेत्र 82.9 लाख हेक्टेयर से 1990-91 में 174.53 लाख हेक्टेयर के शिखर पर पहुंच गया था।

- तब से, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार इसका सिंचित क्षेत्र बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।

- इसके विपरीत, केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि एमएमआई परियोजनाओं के तहत उपयोग की जाने वाली क्षमता 1951 में 97.1 एलएचए से बढ़कर 2018 में 382.8 एलएचए हो गई थी।

- यानी 2018 में कृषि मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के बीच लगभग 140 फीसदी का अंतर देखा गया है।

इतना बड़ा अंतर क्यों है?

- आम तौर पर, जब सिंचाई प्रयोजनों के लिए एक बांध का निर्माण किया जाता है, तो इसकी सिंचाई क्षमता का अनुमान लगाने के लिए एक काल्पनिक फसल पैटर्न तैयार किया जाता है।

- तदनुसार, नहर सिंचाई योजना में, केवल कुछ फसलों की खेती एक निश्चित प्रतिशत क्षेत्र के साथ की जानी चाहिए।

- लेकिन भारत के अधिकांश नहर कमान क्षेत्रों में काल्पनिक फसल पैटर्न का शायद ही कभी पालन किया जाता है।

- सरकारी विभाग जो नेट नहर सिंचित क्षेत्रों पर डेटा प्रकाशित करते हैं, वे सकल नहर सिंचित क्षेत्रों को नियमित रूप से प्रकाशित नहीं करते हैं।

- इसलिए, प्रकाशित आंकड़ों में एक बड़ा अंतर मौजूद है।

नहर सिंचित क्षेत्र में गिरावट के कारण:

अन्य उपयोगों के लिए नहर के पानी का डायवर्जन:

- 1990-91 के बाद, सिंचाई प्रयोजनों के लिए मूल रूप से आवंटित पानी तेजी से आर्थिक विकास और शहरी समूह के कारण घरेलू और अन्य आवश्यकताओं के लिए तेजी से मोड़ दिया गया है।

- उदाहरण के लिए, यह आरोप लगाया गया है कि हाल के वर्षों में कड़कवासला बांध से पुणे शहर और कृष्णा राजा सागर बांध से बेंगलुरु और मैसूर तक अधिक पानी लिया जा रहा है।

- यद्यपि घरेलू और अन्य जरूरतों के लिए पानी की निकासी हर साल बढ़ रही है, लेकिन कोई भी केंद्रीय मंत्रालय इस पर डेटा प्रकाशित नहीं करता है।

पानी की गहन फसलें:

- 1990-91 के बाद, मूल्य और बाजार से संबंधित कारणों का हवाला देते हुए, किसान धान, गन्ना, केला आदि जैसी पानी की गहन फसलों की खेती कर रहे हैं।

- इसके फलस्वरूप नहर कमांड क्षेत्र के टेल-एंड में स्थित किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है।

चीनी मिलों द्वारा नहरी पानी का अत्यधिक दोहन:

- नहर सिंचित क्षेत्रों में गिरावट के लिए चीनी मिलें भी जिम्मेदार हैं।

- विश्व बैंक (2002) की एक रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि गन्ना, जो महाराष्ट्र में कुल खेती क्षेत्र का केवल 3 प्रतिशत है, अपने पानी का दो-तिहाई उपभोग करता है।

- नहर के पास अवैध रूप से कुओं का निर्माण करके और लंबी पाइपलाइनों के माध्यम से पानी को दूर के खेतों में ले जाकर पानी को डायवर्ट करना हाल के वर्षों में तेजी से हो रहा है।

- इनका हिसाब नहर सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है।

आगे की राह:

- नहर सिंचाई की आलोचना का एक मुख्य कारण यह है कि कोई उचित जल लेखांकन विधि नहीं है।

- 2000 में महाराष्ट्र में नहर जल लेखा पद्धति की शुरूआत के परिणामस्वरूप जल उपयोग दक्षता में भारी वृद्धि हुई।

- इसलिए, सभी नहर कमांड क्षेत्रों में जल लेखांकन विधि शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि यह बताएगा कि बांधों में संग्रहीत कितना पानी किस उद्देश्य, इसकी दक्षता और नहर क्षेत्र की वास्तविक स्थिति के लिए उपयोग किया गया है।

निष्कर्ष:

- नहर सिंचाई क्षेत्र को कम निवेश दक्षता, खराब वित्तीय वसूली और कम जल उपयोग दक्षता सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

- लेकिन, नहर सिंचाई के विकास में सुस्त प्रवृत्ति मुख्य रूप से डेटा समस्याओं और काल्पनिक फसल पैटर्न के उल्लंघन के कारण होती है।

- आंकड़ों के उचित विश्लेषण के बिना, यह कहना सही नहीं है कि नहर सिंचाई में निवेश 'करना व्यर्थ है'।

स्रोत: हिंदू बीएल

- देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख फसल पैटर्न, विभिन्न प्रकार की सिंचाई और सिंचाई प्रणाली भंडारण

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

- हाल के दिनों में नहर सिंचाई के सुस्त विकास के कारण, इसके खराब प्रदर्शन की आलोचना की जा रही है और नहर सिंचाई में निवेश करना व्यर्थ समझा जा रहा है। इस संदर्भ में, इसके कारणों का विश्लेषण करें और एक कुशल नहर सिंचाई प्रणाली के लिए आगे का रास्ता सुझाएं।