संदर्भ:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी राज्य की कार्रवाई या निष्क्रियता राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) से संबंधित किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने के लिए बाध्य करने वाले निर्देश जारी नहीं कर सकता।

पृष्ठभूमि:

वकील जी.एस. मणि ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत तीन-भाषा सूत्र को लागू करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए निम्नलिखित बातें स्पष्ट कीं:

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करना राज्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।

• जब तक किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता, तब तक न्यायपालिका राज्य की नीतिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

• भारत की संघीय व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय नीतियाँ क्षेत्रीय और भाषाई विविधताओं का सम्मान करें।

मतभेद: स्वायत्तता बनाम एकरूपता:

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय संविधान में शक्तियों के विभाजन और केंद्र तथा राज्यों के बीच उत्तरदायित्व के संतुलन को रेखांकित करता है। शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात् इस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि, किसी नीति को लागू करना राज्यों की स्वैच्छिक सहमति पर निर्भर करता है; इसे बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में:

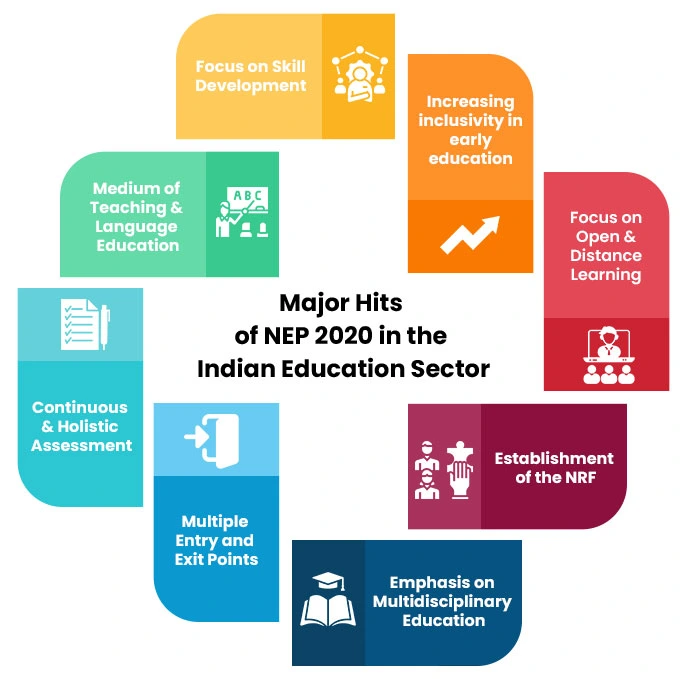

NEP 2020 को 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। यह नीति स्कूल और उच्च शिक्षा (तकनीकी शिक्षा सहित) में कई बड़े सुधार लाने का प्रस्ताव करती है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. पूर्व-प्राथमिक स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना;

2. 3-6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना;

3. नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना (5+3+3+4);

4. आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना;

5. बहुभाषिकता और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर; कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक, शिक्षण का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी।

6. एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) की स्थापना;

7. समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा - सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष जोर दिया जाएगा;

8. उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना;

9. एनटीए उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की पेशकश करेगा;

10. अकादमिक ऋण बैंक की स्थापना;

11. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना;

12. सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) बढ़ाने के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का विस्तार।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दर्शाता है कि भारत जैसे विविधता-सम्पन्न और संघीय लोकतंत्र में नीति निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का उद्देश्य देशभर में शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, समान और गुणवत्तापूर्ण बनाना है, परंतु इसकी सफलता राज्यों की सक्रिय भागीदारी और सहमति पर निर्भर करती है। यह फैसला इस बात की स्मृति दिलाता है कि लोकतंत्र में किसी भी नीति सुधार को ज़ोर-ज़बरदस्ती के बजाय संवाद, सहमति और सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे-जैसे भारत शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करेगा, यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि नवाचार के साथ समावेशिता और विविधता का भी पूर्ण सम्मान बना रहे।