सन्दर्भ:

हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि देशभर के उच्च न्यायालयों में जजों की बढ़ती रिक्तियों को शीघ्रता से भरा जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई नियुक्तियों की सिफारिशों को मंज़ूरी देने में हो रही देरी न्याय प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।

कोर्ट के निर्देश का कारण:

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में आपराधिक अपीलों का बोझ अत्यधिक बढ़ गया है। अतः वर्तमान में 7 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। पीठ ने कहा कि इन मामलों की बढ़ती संख्या का प्रमुख कारण न्यायाधीशों की भारी कमी है, जिससे समय पर सुनवाई और न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

जजों की कमी के उदाहरण:

- इलाहाबाद हाई कोर्ट: स्वीकृत 160 पदों में से केवल 79 जज कार्यरत।

- बॉम्बे हाई कोर्ट: 94 में से 66 जज कार्यरत।

- दिल्ली हाई कोर्ट: 60 में से केवल 41 जज कार्यरत।

- कलकत्ता हाई कोर्ट: स्वीकृत 72 में से सिर्फ 44 जज कार्यरत।

न्याय प्रणाली पर असर:

- दीवानी और आपराधिक मामलों की लंबित संख्या में वृद्धि।

- जजों पर काम का अत्यधिक बोझ, जिससे सुनवाई में लंबा समय लग रहा है और निर्णय देने में देरी हो रही है।

- जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास कम हो रहा है।

- विचाराधीन कैदी लंबे समय तक बिना मुकदमा चले जेल में रह जाते हैं।

उच्च न्यायालय के बारे में:

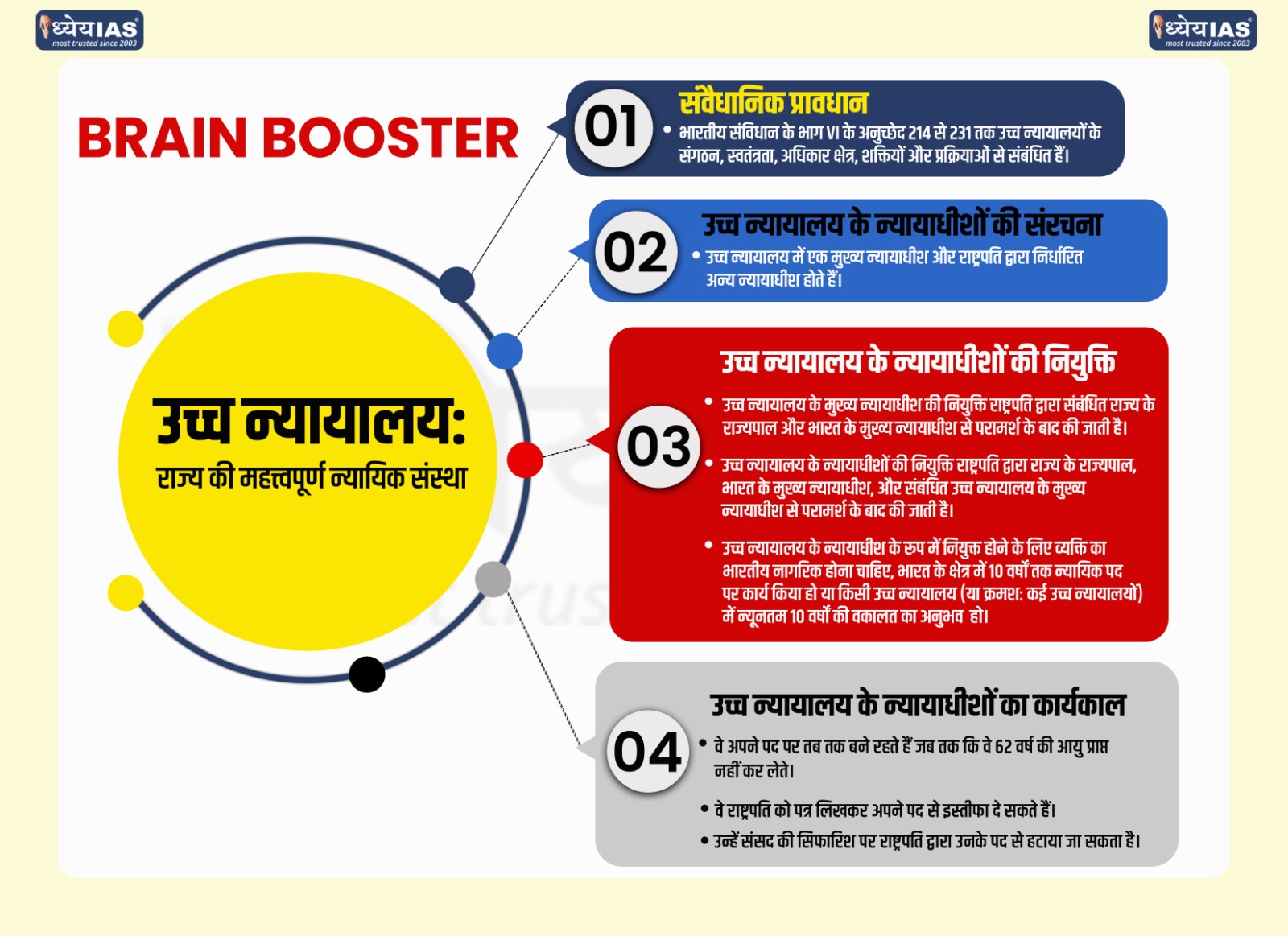

भारतीय संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय की स्थापना, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ, संरचना और स्वतंत्रता के प्रावधान दिए गए हैं।

संविधानिक प्रावधान:

1. अनुच्छेद 214: भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा।

2. अनुच्छेद 215: उच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड की अदालत होती है, अर्थात इसकी कार्यवाहियाँ और निर्णय स्थायी रूप से दर्ज होते हैं और उन्हें अन्य न्यायालयों में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. अनुच्छेद 216: प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

4. अनुच्छेद 217: इसी अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है।

नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है।

5. अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयों को रिट “जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण” जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जिनका प्रयोग मूल अधिकारों के संरक्षण और अन्य विधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है।

6. अनुच्छेद 227: उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है, ताकि न्यायिक प्रणाली का समुचित संचालन सुनिश्चित हो सके।

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र:

1. मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction):

उच्च न्यायालय सीधे उन मामलों की सुनवाई कर सकता है, जो निम्नलिखित से संबंधित हों:

· राज्य विधान सभा से जुड़ी हुई बातें।

· विवाह और पारिवारिक विवाद।

· मूल अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित मामले।

· अन्य अदालतों से स्थानांतरित किए गए मामले।

2. अपील क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction):

उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से आने वाली दीवानी, आपराधिक और अन्य प्रकार के मामलों की अपीलों की सुनवाई करता है।

3. रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction):

उच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने और अन्य विधिक मामलों में न्याय देने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। रिट के प्रकार जैसे हैबियस कॉर्पस, मैन्डमस, प्रोहिबिशन, को वॉरंटो और सर्टियोरारी होते हैं।

4. पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकार (Supervisory Jurisdiction): उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाली सभी निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों पर निगरानी रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनका कार्य संचालन कानून के अनुसार हो।