संदर्भ:

हाल ही में विपक्षी दलों के गठबंधन 'INDIA' ब्लॉक द्वारा संसद में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की गई है। यह मांग उनकी हालिया प्रेस वार्ता के संदर्भ में उठाई गई है, जिसमें उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के संदर्भ में विपक्ष पर 'भ्रामक जानकारी फैलाने' का आरोप लगाया था।

भारत के चुनाव आयुक्तों के विषय में:

- मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के प्रमुख होते हैं, जो एक के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष चुनावों के संचालन की देखरेख करते हैं: संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 324) है जो देश में चुनावों के संचालन के लिए ज़िम्मेदार है। मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित

• लोकसभा (लोकसभा)

• राज्यसभा (राज्य परिषद)

• राज्य विधानसभाएँ और परिषदें

• भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार दिया गया है।

- मुख्य चुनाव आयुक्त दो चुनाव आयुक्तों के साथ मिलकर एक बहु-सदस्यीय आयोग बनाते हैं (1993 से) और सभी निर्णय तीनों सदस्यों की बहुमत से लिए जाते हैं।

नियुक्ति और कार्यकाल:

· मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की तीन-सदस्यीय समिति की सिफारिश पर आधारित होती है। उनका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो।

मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि) अधिनियम, 2023 के बारे में:

· यह अधिनियम, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले 1991 के अधिनियम का स्थान लेता है।

· यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के अनूप बरनवाल मामले (2023) के फैसले के बाद आया, जिसमें नियुक्तियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की चयन समिति बनाने का निर्देश दिया गया था।

· हालांकि, 2023 के अधिनियम में मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है, जिससे कानूनी और संवैधानिक विवाद उत्पन्न हुए हैं।

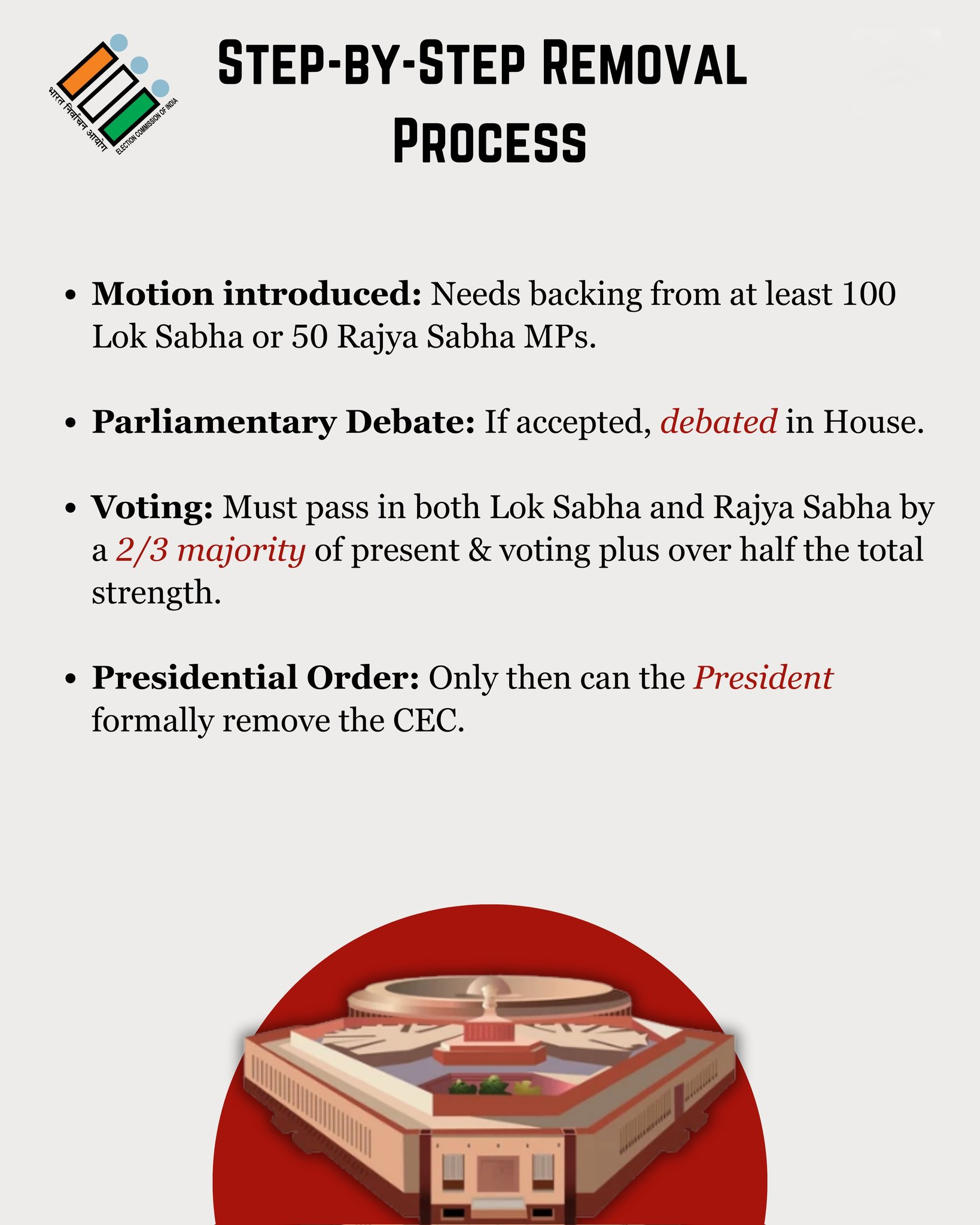

हटाने की प्रक्रिया:

· आधार: सिद्ध दुर्व्यवहार (जैसे भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग) या अक्षमता।

· प्रस्ताव की शुरुआत: राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों और लोकसभा में 100 सांसदों के समर्थन के साथ किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए।

· जांच: एक न्यायिक समिति आरोपों की जांच और सत्यापन करती है।

· मतदान: दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है।

· राष्ट्रपति की कार्रवाई: संसद की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति को कार्रवाई करनी होती है; कोई विवेकाधिकार नहीं होता।

· अन्य चुनाव आयुक्त: केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित होती है।

स्वतंत्रता के बाद से किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया नहीं गया है, जो आयोग की अखंडता और स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

यह विवाद लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं की पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास की आवश्यकता को उजागर करता है। चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को अपनी निष्पक्षता बनाए रखते हुए कार्य करना चाहिए, ताकि उनकी विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न न उठे। साथ ही, राजनीतिक दलों को भी आलोचना करते समय तथ्यों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। ऐसे संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी और मजबूत बनाते हैं।