संदर्भ:

हाल ही में भारतीय रेलवे ने दिल्ली-मुंबई उच्च घनत्व रेलमार्ग के मथुरा-कोटा खंड पर स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) प्रणाली कवच 4.0 को सफलतापूर्वक शुरू किया है।

कवच क्या है?

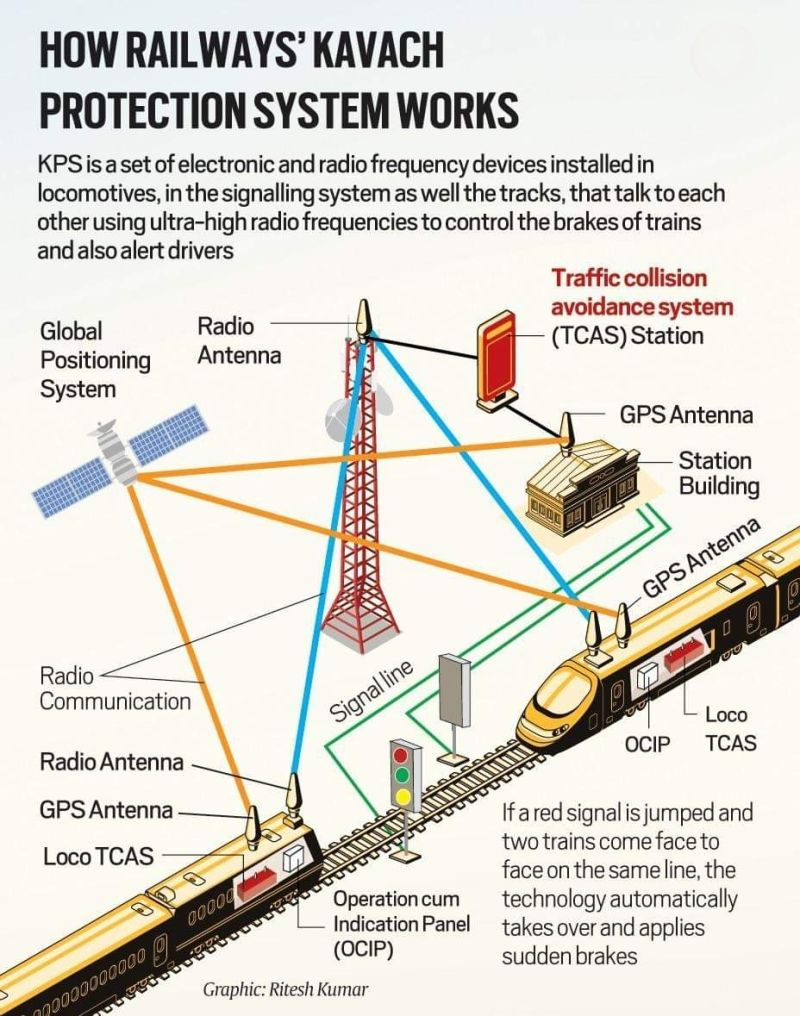

कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित कैब-सिग्नलिंग आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें टक्कर-रोधी (एंटी-कोलिजन) तकनीक शामिल है। इसे रेलवे अनुसंधान, डिज़ाइन और मानक संगठन (RDSO) ने तीन भारतीय कंपनियों के सहयोग से विकसित किया है।

• इसे भारत का राष्ट्रीय ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम घोषित किया गया है और यह सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल-4 (SIL-4) मानकों पर आधारित है, जो रेलवे प्रणालियों के लिए सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा मान्यता है।

• इस प्रणाली का विकास वर्ष 2015 में शुरू हुआ था और इसे पहली बार 2018 में दक्षिण मध्य रेलवे पर लागू किया गया।

• कवच 4.0, जिसे 2025 में स्वीकृति मिली, अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति को सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर सकता है और यह पूरी तरह भारत में ही निर्मित है।

कवच रेलवे सुरक्षा को कैसे बेहतर बनाता है?

• यह मौजूदा सिग्नलिंग सिस्टम पर एक सतर्क परत की तरह काम करता है, और जब ट्रेन किसी खतरे वाले सिग्नल (जैसे लाल सिग्नल) के पास पहुँचती है तो लोको पायलट को अलर्ट करता है।

• यदि ड्राइवर समय पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तो यह सिस्टम खुद-ब-खुद ब्रेक लगाकर सिग्नल के पार जाने और संभावित दुर्घटनाओं को रोकता है।

• यह कम दृश्यता वाले मौसम (जैसे कोहरा) में भी रियल टाइम में ट्रेन की सुरक्षित गति बनाए रखता है।

• नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के ज़रिए ट्रेन की केंद्रीकृत लाइव निगरानी से देखा जा सकता है।

• किसी आपात स्थिति में पूरे सिस्टम में SOS संदेश प्रसारित करता है।

यह सिस्टम ट्रेन की संचार, निगरानी और नियंत्रण प्रणालियों को जोड़कर मानवीय त्रुटियों की संभावना को प्रभावित तरीके से कम करता है और दुर्घटनाओं की रोकथाम को मजबूत बनाता है।

कवच में शामिल तकनीक:

कवच का ढांचा एक टेलीकॉम नेटवर्क जैसी जटिलता रखता है। इसमें शामिल हैं:

• रेलवे पटरियों पर हर एक किलोमीटर की दूरी पर लगे RFID टैग, जो ट्रेन की लोकेशन बताते हैं।

• रियल-टाइम डेटा ट्रांसफर के लिए टेलीकॉम टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क।

• लोको कवच और स्टेशन कवच यूनिट, जो ब्रेकिंग को नियंत्रित करते हैं और सिग्नल के अनुसार ट्रेन को रोकते हैं।

• सिग्नल प्रणाली का ऐसा एकीकरण जिससे लोको पायलट को कैब के अंदर सीधे लाइव सिग्नल की जानकारी मिलती है – खासकर कोहरे जैसे हालात में।

कवच के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

हालांकि कवच के लाभ स्पष्ट हैं, लेकिन इसे पूरे देश में लागू करने में कई बड़ी चुनौतियाँ हैं:

• उच्च लागत: कवच की लागत लगभग ₹50 लाख प्रति किलोमीटर है। चूँकि भारतीय रेलवे का नेटवर्क 68,000 किमी से भी ज़्यादा फैला है, इसे पूरे नेटवर्क पर लागू करने में भारी वित्तीय संसाधन लगेंगे।

• इन्फ्रास्ट्रक्चर की जटिलता: कवच लगाना मानो एक छोटा टेलीकॉम नेटवर्क खड़ा करना है। इसमें RFID टैग्स, रेडियो टावर, ऑप्टिकल फाइबर, स्टेशन और लोकोमोटिव उपकरण लगाने होते हैं—वो भी रेलवे के चल रहे कार्यों को बाधित किए बिना।

• प्रशिक्षित कर्मियों की ज़रूरत: कवच को चलाना और बनाए रखना विशेषज्ञ प्रशिक्षण की माँग करता है। इसके लिए भारतीय रेलवे ने IRISET जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी की है, लेकिन देशभर में प्रशिक्षित स्टाफ तैयार करना एक बड़ा कार्य है।

हालाँकि कवच की प्रभावशीलता और सुरक्षा लाभ स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने में कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ सामने आती हैं:

• उच्च लागत: कवच की अनुमानित लागत लगभग ₹50 लाख प्रति किलोमीटर है। चूँकि भारतीय रेलवे नेटवर्क 68,000 किलोमीटर से अधिक विस्तृत है, इसलिए इसे संपूर्ण नेटवर्क पर लागू करने के लिए अत्यधिक वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी।

• जटिल अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर): कवच की स्थापना एक लघु टेलीकॉम नेटवर्क तैयार करने के समान है। इसमें RFID (Radio Frequency Identification) टैग, रेडियो टावर, ऑप्टिकल फाइबर केबल तथा स्टेशन और लोकोमोटिव यूनिट्स जैसे कई तकनीकी उपकरणों की स्थापना शामिल है, वह भी रेलवे की नियमित सेवाओं को प्रभावित किए बिना। यह कार्य तकनीकी रूप से जटिल है।

• प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता: कवच की संचालन और रखरखाव प्रणाली विशेषज्ञ ज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण की माँग करती है। इसके लिए भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान (IRISET) जैसे प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से प्रयास प्रारंभ किए हैं, परंतु देशभर में आवश्यक संख्या में कुशल कर्मियों को तैयार करना अब भी एक बड़ी प्रशासनिक और लॉजिस्टिक चुनौती है।

निष्कर्ष:

भारतीय रेलवे ने अगले छह वर्षों में कवच 4.0 को पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जो भारत की यात्री सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।