संदर्भ:

हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि महिलाओं पर भी पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है और यह पुष्टि की कि यह कानून लिंग-तटस्थ है। यह निर्णय एक 52 वर्षीय महिला के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसमें उस पर 2020 में एक 13 वर्षीय लड़के को यौन क्रियाओं के लिए मजबूर करने का आरोप था।

प्रसंग का विधिक संदर्भ:

- आरोपी महिला ने तर्क दिया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 — जो प्रवेशात्मक और गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमलों से संबंधित हैं — महिलाओं पर लागू नहीं हो सकतीं। बचाव पक्ष का दावा था कि यौन अपराधों में पुरुष सक्रिय और महिलाएं निष्क्रिय भूमिका निभाती हैं।

- हालांकि, न्यायालय ने इस तर्क को "पुरातन और अप्रासंगिक" बताते हुए स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपराधी मानता है जो किसी बच्चे को यौन गतिविधियों में शामिल होने के लिए बाध्य करता है, चाहे वह स्वयं के साथ हो या किसी अन्य के साथ — लिंग की परवाह किए बिना।

- यह निर्णय कानून की लैंगिक-तटस्थ भावना को पुनः पुष्टि करता है और यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों की सुरक्षा सभी प्रकार के अपराधियों से समान रूप से की जा सके।

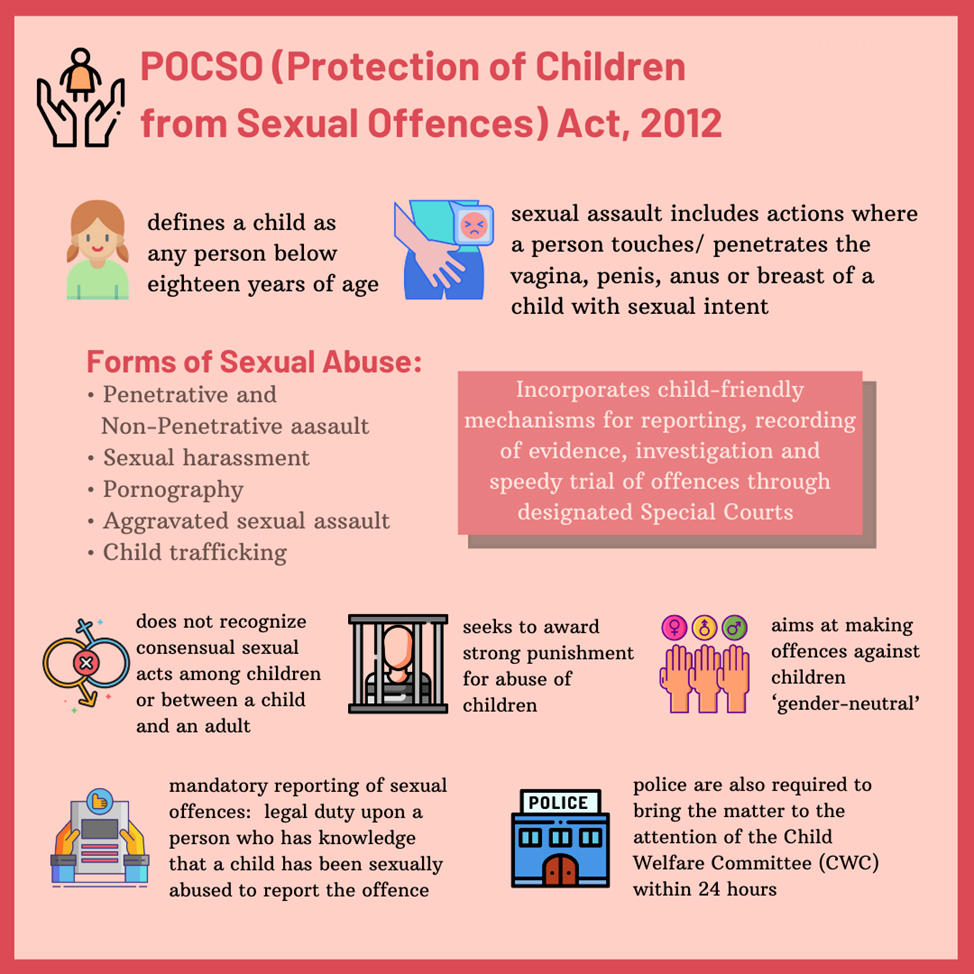

पॉक्सो अधिनियम के बारे में:

पॉक्सो अधिनियम, 2012 भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (1992) के अनुसमर्थन के बाद 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लील व्यवहार से विधिक संरक्षण प्रदान करना है। अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को "बच्चा" माना गया है।

· यह अधिनियम यौन उत्पीड़न, यौन हमले और बाल अश्लील सामग्री जैसे अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, और अपराध की गंभीरता के आधार पर कठोर दंड का प्रावधान करता है।

· वर्ष 2019 में इसमें संशोधन कर गंभीर यौन अपराधों के लिए मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड जोड़े गए।

· पॉक्सो अधिनियम लैंगिक-तटस्थ है, जो यह मानता है कि लड़के और लड़कियां दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं।

· अधिनियम रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करता है और रिपोर्ट न करने को दंडनीय अपराध घोषित करता है, ताकि पीड़ितों को न्याय प्रणाली तक पहुँचने में सुविधा हो।

· पॉक्सो नियम, 2020 में अंतरिम मुआवज़ा, तत्काल राहत और जाँच व मुक़दमे के दौरान पीड़ित बच्चों की सहायता हेतु सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ (पॉक्सो अधिनियम):

• लैंगिक असमानता:

o केवल लगभग 12% पुलिसकर्मी महिलाएँ हैं। यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि महिला अधिकारी क़ानून के अनुसार बच्चे का बयान दर्ज करें।

• फ़ोरेंसिक जाँच में देरी:

o पर्याप्त संसाधनों और बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण फ़ोरेंसिक साक्ष्यों की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।

• दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग का अपर्याप्त उपयोग:

o कानूनी प्रावधानों के बावजूद, बयानों और अपराध स्थल के साक्ष्यों को अक्सर दृश्य-श्रव्य रूप में दर्ज नहीं किया जाता है।

• पीड़ितों की उम्र का असंगत निर्धारण:

o पीड़ित की उम्र सत्यापित करने के लिए पॉक्सो के तहत कोई एक समान प्रक्रिया नहीं है। अक्सर स्कूल के दस्तावेज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो गलत या विवादित हो सकते हैं।

• आरोप-पत्र दाखिल करने में देरी: हालाँकि अधिनियम में एक महीने के भीतर जाँच पूरी करने का आदेश दिया गया है, लेकिन मामलों में अक्सर अधिक समय लगता है।

• मुकदमे के दौरान दोष की धारणा का अभाव: पीड़ित की उम्र तय हो जाने के बाद अदालतें अक्सर दोष की धारणा लागू करने में विफल रहती हैं।

निष्कर्ष:

यह ऐतिहासिक फैसला इस बात पर ज़ोर देता है कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध किसी भी लिंग द्वारा किया जा सकता है। यह पॉक्सो अधिनियम के तहत सभी नाबालिगों को दी जाने वाली कानूनी सुरक्षा को भी मज़बूत करता है, साथ ही यौन हिंसा के मामलों में लिंग-आधारित धारणाओं के ख़िलाफ़ एक कड़ा संदेश भी देता है।