सन्दर्भ:

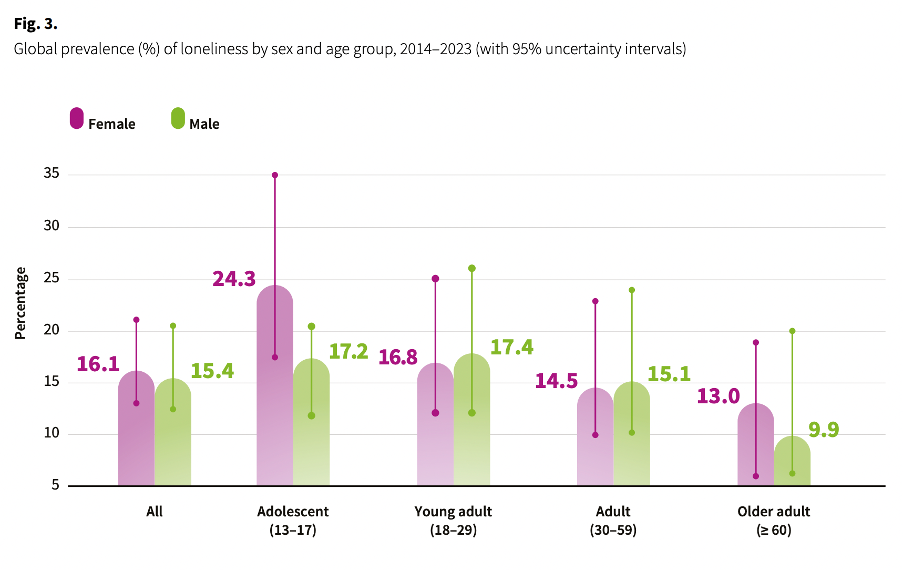

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट "From loneliness to social connection: Charting a Path to Healthier Societies" (अकेलेपन से सामाजिक जुड़ाव की ओर: स्वस्थ समाजों के लिए मार्गदर्शन) में वर्ष 2014 से 2023 के बीच दुनिया भर में अकेलेपन की समस्या के बढ़ते स्तर को उजागर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में हर छह में से एक व्यक्ति ने अकेलेपन का अनुभव किया। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अकेलापन केवल भावनात्मक स्तर पर ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन चुका है। विशेष चिंता का विषय यह है कि युवाओं और निम्न-आय वाले देशों में अकेलेपन की दर अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है।

मुख्य बिंदु:

सबसे अधिक प्रभावित समूह:

रिपोर्ट में दो समूहों को अकेलेपन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील बताया गया है:

- 13 से 29 वर्ष के युवा: इस आयु वर्ग में सबसे ज्यादा लोग अकेलापन महसूस करते हैं। वैश्विक स्तर पर 17% से 21% युवाओं ने माना कि वे अक्सर अकेलेपन से जूझते हैं। किशोरों (Teenagers) में यह समस्या सबसे ज्यादा देखी गई।

- निम्न-आय वाले देश: इन देशों में अकेलेपन की दर लगभग 24% थी, जबकि अमीर देशों में यह दर केवल 11% रही।

स्वास्थ्य पर असर: लगातार अकेलापन झेलने से 2014 से 2019 के बीच अनुमानित रूप से हर साल 8.71 लाख मौतें हुईं। अकेलापन हृदय रोग, स्ट्रोक, डिप्रेशन (अवसाद) और एंग्जायटी (चिंता) का खतरा बढ़ा देता है। यह स्कूल या कामकाज में खराब प्रदर्शन और समाज में आपसी जुड़ाव में कमी का कारण भी बन सकता है।

अलगाव और अकेलेपन में फर्क: हालाँकि ये दो शब्द जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका मतलब अलग है:

- सामाजिक अलगाव (Social Isolation) का मतलब है कि किसी के पास बहुत कम या कोई सामाजिक संपर्क नहीं है, जैसे अकेले रहना।

- कोई व्यक्ति बिना सामाजिक संपर्क के भी अकेलापन महसूस नहीं कर सकता, और कोई बहुत से लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस कर सकता है।

1990 से 2022 के बीच, हर तीन में से एक व्यक्ति को सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ा, और 2003 से 2018 के बीच हर चार में से एक किशोर इससे प्रभावित हुआ।

संवेदनशील समूह: कुछ विशेष समूह अकेलेपन और सामाजिक अलगाव के प्रति अधिक संवेदनशील पाए गए हैं:

- दिव्यांग व्यक्ति

- शरणार्थी और प्रवासी

- LGBTIQ+ समुदाय

- आदिवासी और अल्पसंख्यक जातीय समुदाय

अकेलेपन के कारण:

रिपोर्ट के अनुसार, अकेलेपन और अलगाव के पीछे कई कारण हो सकते हैं:

- खराब स्वास्थ्य

- कम शिक्षा या कम आमदनी

- व्यक्तिगत स्वभाव (जैसे शर्मीला होना)

- आसपास के समुदाय या मोहल्ले की स्थिति

- जीवन में बदलाव, जैसे घर बदलना, नौकरी जाना, ब्रेकअप या किसी प्रिय की मृत्यु

- डिजिटल तकनीक, जो कभी-कभी जुड़ाव के बजाय दूरी बढ़ा देती है

नीतियां और समाधान:

वर्तमान में डेनमार्क, फ़िनलैंड, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे आठ देशों ने सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ अपनाई हैं। ये नीतियाँ मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित हैं:

- अकेलेपन से जुड़ी धारणाओं और कलंक को दूर करने के लिए जन-जागरूकता अभियान

- इस विषय पर अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता

- जिन लोगों ने अकेलेपन का अनुभव किया है, उन्हें नीति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना

- विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग द्वारा वैज्ञानिक प्रमाणों का निर्माण

सामुदायिक स्तर पर, "सामाजिक बुनियादी ढांचे" को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक माना गया है।

इसमें ऐसे सार्वजनिक स्थानों का विकास शामिल है जो लोगों को आपस में जोड़ सकें — जैसे कि अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए पार्क और सामुदायिक उद्यान, खेल सुविधाएँ, पैदल चलने के मार्ग और शांत स्थान, जो मानसिक सुकून और सामाजिक जुड़ाव दोनों को बढ़ावा देते हैं।

इसके अतिरिक्त, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT) और सामाजिक कौशल प्रशिक्षण जैसे मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेपों को भी प्रभावी पाया गया है।

हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि विशेषकर निम्न-आय वाले देशों में इस विषय पर अभी और शोध की आवश्यकता है, ताकि यह बेहतर समझा जा सके कि कौन-से उपाय सबसे कारगर साबित होते हैं।

निष्कर्ष:

वर्तमान समय में अकेलापन और सामाजिक अलगाव समाज के सामने एक गंभीर और तेजी से बढ़ती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुके हैं। ये केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि आर्थिक उत्पादकता और सामाजिक एकता को भी प्रभावित करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सभी देशों की सरकारों से आग्रह किया है कि वे सामाजिक जुड़ाव को स्वास्थ्य नीतियों, रोगों की रोकथाम योजनाओं, और आपातकालीन प्रबंधन रणनीतियों का अभिन्न हिस्सा बनाएं। आज यह अत्यंत आवश्यक है कि सामाजिक संपर्क को स्वास्थ्य का एक मूल घटक माना जाए, ताकि हम एक ऐसा समाज बना सकें जो अधिक सशक्त, संवेदनशील और समावेशी हो।