संदर्भ:

हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों पर देश का पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण ‘पैन इंडिया असेसमेंट ऐंड मॉनिटरिंग ऑफ एंडेंजरड स्पीशीज– वल्चर्स’ शीर्षक से जारी किया। यह सर्वेक्षण चार गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों “भारतीय गिद्ध (Gyps indicus), सफेद पृष्ठीय गिद्ध (Gyps bengalensis), पतली चोंच वाला गिद्ध (Gyps tenuirostris) और लाल सिर वाला गिद्ध (Sarcogyps calvus)” पर केंद्रित था।

सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष:

-

- देश के 25 राज्यों में दर्ज 425 ऐतिहासिक घोंसला स्थलों में से केवल 120 स्थलों पर ही सक्रिय घोंसले पाए गए, जबकि 93 नए घोंसला स्थल पहचाने गए। इस प्रकार अब कुल सक्रिय घोंसला स्थलों की संख्या 213 हो गई है। इनमें से लगभग आधे स्थल (103) संरक्षित क्षेत्रों के भीतर स्थित हैं।

- मध्य प्रदेश और राजस्थान में देश के कुल गिद्ध घोंसलों का लगभग 63% हिस्सा पाया गया, जिनमें से 60% से अधिक संरक्षित क्षेत्रों में स्थित हैं।

- पतला चोंच वाला गिद्ध (जिप्स टेनुइरोस्ट्रिस) ने अपने सभी 47 पुराने घोंसला स्थलों को खो दिया है और अब यह केवल ऊपरी असम तक सीमित रह गया है, जहाँ केवल 20 सक्रिय घोंसले दर्ज किए गए हैं।

- देश के 25 राज्यों में दर्ज 425 ऐतिहासिक घोंसला स्थलों में से केवल 120 स्थलों पर ही सक्रिय घोंसले पाए गए, जबकि 93 नए घोंसला स्थल पहचाने गए। इस प्रकार अब कुल सक्रिय घोंसला स्थलों की संख्या 213 हो गई है। इनमें से लगभग आधे स्थल (103) संरक्षित क्षेत्रों के भीतर स्थित हैं।

अन्य प्रजातियों से संबंधित निष्कर्ष:

-

- सफेद पृष्ठीय गिद्ध: पहले 238 ऐतिहासिक स्थलों की तुलना में अब केवल 69 स्थलों पर सक्रिय पाया गया।

- भारतीय गिद्ध: 110 स्थलों पर पाया गया — इनमें से 86 पुराने स्थल बरकरार हैं और 24 नए स्थल जोड़े गए हैं।

- लाल सिर वाला गिद्ध: 5 नए स्थलों पर पाया गया, लेकिन किसी भी पुराने स्थल पर नहीं मिला।

- भारत में गिद्धों के लिए प्रमुख खतरे:

- आवास की हानि: वनों की कटाई, भूमि क्षरण के कारण गिद्धों के घोंसले बनाने की उपयुक्त जगहें लगातार घट रही हैं।

- विषैली पशु-औषधियाँ: डाइक्लोफेनाक जैसी हानिकारक दवाओं पर प्रतिबंध के बावजूद, गिद्धों की संख्या में सुधार बहुत धीमी गति से हो रहा है।

- आवारा कुत्ते: ये गिद्धों के लिए भोजन के मुख्य स्रोत तक पहुँच में बाधा डालते हैं और कई बार उनके खाने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं।

- जनसंख्या का विखंडन: गिद्धों के झुंडों का बिखराव और अलगाव होने से नए क्षेत्रों में उनकी प्राकृतिक पुनर्स्थापना (रीकॉलोनाइजेशन) की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है।

- सफेद पृष्ठीय गिद्ध: पहले 238 ऐतिहासिक स्थलों की तुलना में अब केवल 69 स्थलों पर सक्रिय पाया गया।

गिद्धों के बारे में जानकारी:

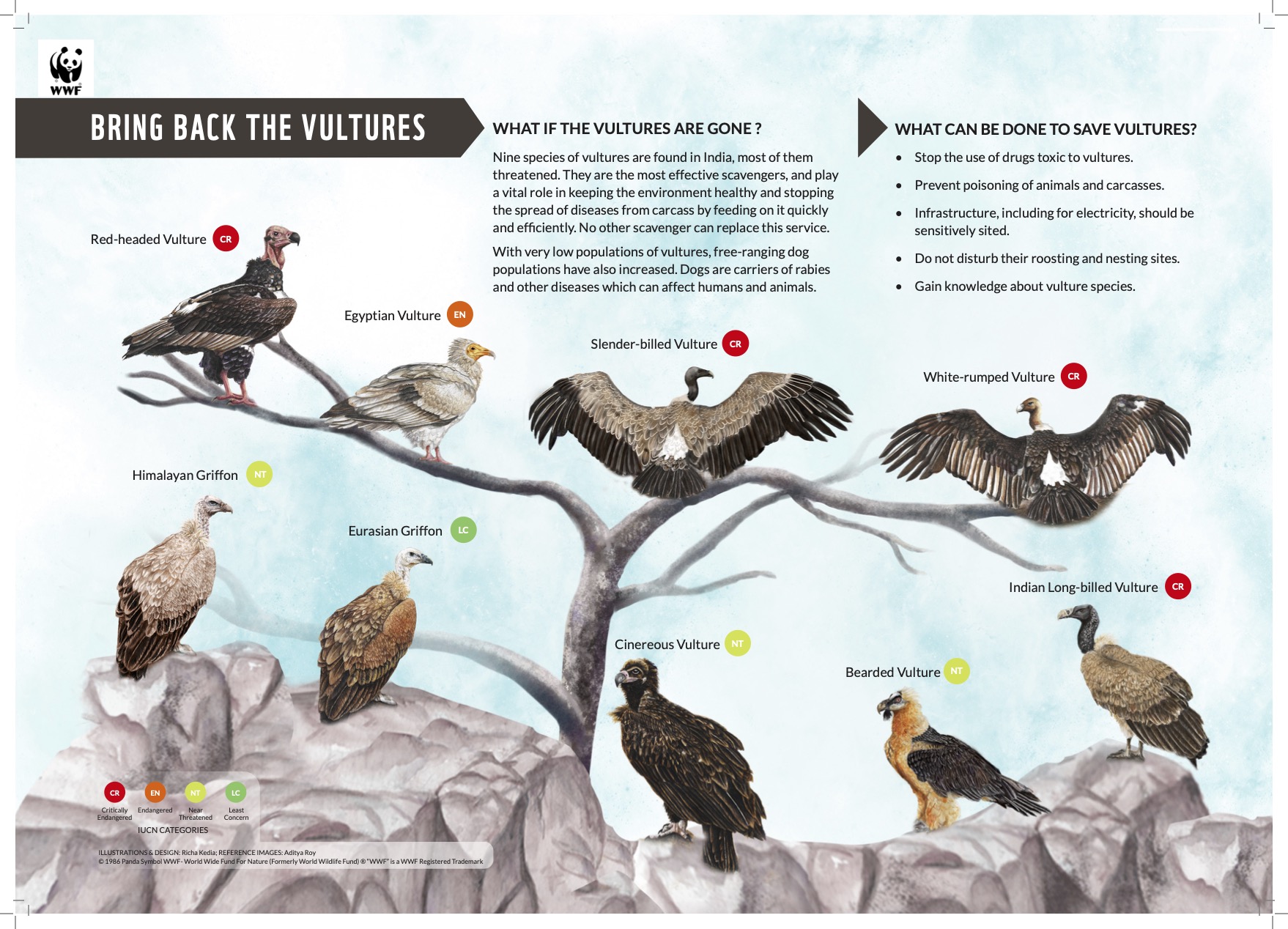

गिद्ध बड़े आकार के शवभक्षी पक्षी हैं, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में इनकी कुल 9 प्रजातियाँ (स्थायी और प्रवासी दोनों) पाई जाती हैं।

महत्व:

-

- गिद्ध मृत पशुओं के शवों का उपभोग करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं।

- ये वन्यजीवों और पालतू पशुओं में फैलने वाले रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- गिद्ध मृत पशुओं के शवों का उपभोग करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं।

संरक्षण स्थिति:

गिद्धों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है।

गिद्ध संरक्षण के लिए सरकारी पहल:

गिद्धों की घटती संख्या को रोकने और उनकी प्रजातियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण संरक्षण उपाय लागू किए हैं:

-

- गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र (वीसीबीसी): गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों के प्रजनन और पुनर्वास के उद्देश्य से हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में ये केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ गिद्धों का प्रजनन कर उन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाता है।

- विषैले डाइक्लोफेनाक (NSAIDs) पर प्रतिबंध: पशु-चिकित्सा में डाइक्लोफेनाक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और इसके स्थान पर मेलोक्सिकैम जैसी सुरक्षित दवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन: राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर गिद्धों के घोंसला स्थलों की सुरक्षा, उनके आवास का पुनर्स्थापन और नियमित निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

- शव प्रबंधन कार्यक्रम: यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि गिद्धों को मिलने वाले शव हानिकारक दवाओं से मुक्त हों, ताकि विषाक्तता से उनकी मृत्यु न हो, साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष को भी कम किया जा सके।

- जागरूकता अभियान: स्थानीय समुदायों को गिद्ध संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है और उन्हें संरक्षण अभियानों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

- गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र (वीसीबीसी): गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों के प्रजनन और पुनर्वास के उद्देश्य से हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में ये केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ गिद्धों का प्रजनन कर उन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाता है।

निष्कर्ष:

भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किया गया यह सर्वेक्षण भारत में गिद्धों की वर्तमान स्थिति पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय आधारभूत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह सर्वे स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यदि इन पारिस्थितिक रूप से अत्यंत आवश्यक पक्षियों को विलुप्त होने से बचाना है, तो समेकित और दीर्घकालिक संरक्षण रणनीतियाँ अपनाना अनिवार्य है। घोंसला स्थलों की सुरक्षा, शवों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर नियंत्रण, आवारा कुत्तों की संख्या में कमी, तथा निरंतर निगरानी जैसे ठोस उपाय ही गिद्धों की घटती आबादी को रोकने और उनके सुरक्षित पुनर्वास को सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाएँगे।