संदर्भ:

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा (CMS:E), 2025 जारी किया है। यह सर्वेक्षण भारत में स्कूली शिक्षा से जुड़ी पारिवारिक व्यय संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

मुख्य निष्कर्ष:

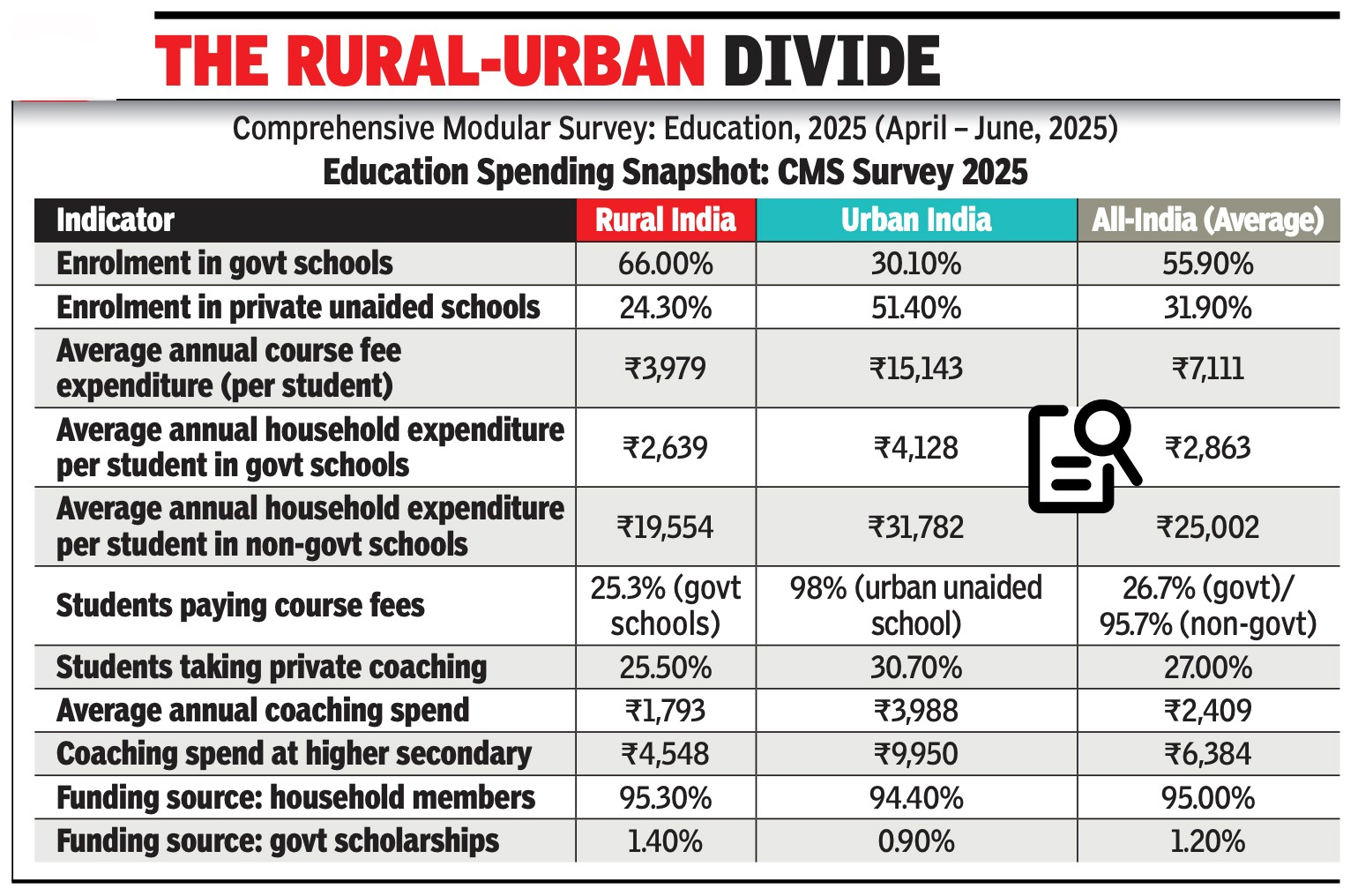

· सरकारी स्कूलों की प्रधानता: कुल नामांकनों में 55.9% छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात अधिक (66%) है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम (30.1%) है।

· व्यय का पैटर्न: सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च ₹2,863 है, जबकि निजी (गैर-सरकारी) स्कूलों में यह खर्च लगभग दस गुना अधिक ₹25,002 तक पहुँच जाता है।

· निजी कोचिंग पर निर्भरता: लगभग एक-तिहाई छात्र (27%) निजी कोचिंग का सहारा लेते हैं। इसमें शहरी छात्रों का प्रतिशत (30.7%) ग्रामीण छात्रों (25.5%) की तुलना में अधिक है।

· शिक्षा के वित्तीय स्रोत: 95% छात्रों की शिक्षा का प्रमुख खर्च परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा वहन किया जाता है, जबकि केवल 1.2% छात्रों को ही सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हुआ।

खर्च में असमानताएँ:

- शहरी बनाम ग्रामीण खर्च: शहरी परिवार कोर्स फीस पर औसतन ₹15,143 खर्च करते हैं, जबकि ग्रामीण परिवारों का यह खर्च मात्र ₹3,979 है।

- प्राइवेट कोचिंग का खर्च: शहरी परिवार कोचिंग पर लगभग दोगुना (₹3,988) खर्च करते हैं, जबकि ग्रामीण परिवार औसतन ₹1,793 खर्च करते हैं।

निहितार्थ:

· नीतिगत प्रभाव: सर्वेक्षण के निष्कर्ष शिक्षा नीति निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये विशेष रूप से इस बात को रेखांकित करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा पर होने वाले खर्च की असमानताओं को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

· सरकारी पहल: सरकार को ऐसी नीतियाँ और कार्यक्रम लागू करने होंगे जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा खर्च और गुणवत्ता के अंतर को कम करें तथा सभी बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराएँ।

भारत में स्कूली शिक्षा से जुड़ी प्रमुख पहल और कार्यक्रम:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

-

- स्कूल एवं उच्च शिक्षा सुधार की मूलभूत नीति।

- लचीलापन, दक्षता-आधारित शिक्षा और गुणवत्ता सुधार को प्रोत्साहित करती है।

- स्कूल एवं उच्च शिक्षा सुधार की मूलभूत नीति।

2. पीएम-श्री स्कूल (Schools for Rising India)

-

- केंद्र प्रायोजित योजना।

- 14,500 आदर्श विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य, ताकि NEP 2020 के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन प्रदर्शित किया जा सके।

- केंद्र प्रायोजित योजना।

3. निपुण भारत मिशन

-

- समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शुरू की गई पहल।

- उद्देश्य: वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक दक्षता (Foundational Literacy and Numeracy – FLN) सुनिश्चित करना।

- समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शुरू की गई पहल।

4. दीक्षा (DIKSHA – Digital Infrastructure for Knowledge Sharing)

-

- एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच, जिसके अंतर्गत:

- शिक्षकों का प्रशिक्षण (जैसे निष्ठा कार्यक्रम)।

- ई-कॉन्टेंट उपलब्धता, विशेष रूप से FLN से जुड़े मॉड्यूल पर जोर।

- शिक्षकों का प्रशिक्षण (जैसे निष्ठा कार्यक्रम)।

- एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच, जिसके अंतर्गत:

5. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF)

-

- पाठ्यक्रम का पुनर्निर्माण, जिसका उद्देश्य:

- अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना।

- दक्षता-आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करना।

- NEP 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराना।

- अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना।

- पाठ्यक्रम का पुनर्निर्माण, जिसका उद्देश्य:

6. पीएम ई-विद्या

-

- डिजिटल एवं ऑनलाइन शिक्षा प्रयासों का एकीकृत मंच।

- बहु-माध्यमिक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु:

- डीटीएच टीवी चैनल,

- रेडियो,

- आईसीटी लैब तथा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग।

- डीटीएच टीवी चैनल,

- डिजिटल एवं ऑनलाइन शिक्षा प्रयासों का एकीकृत मंच।

7. उल्लास (Understanding of Lifelong Learning for All in Society)

-

- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित पहल।

- उद्देश्य: जीवनभर सीखने की परंपरा को बढ़ावा देना और वयस्क साक्षरता सुनिश्चित करना।

- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित पहल।

निष्कर्ष:

यह सर्वेक्षण भारत में स्कूली शिक्षा से जुड़े वित्तीय पहलुओं की एक स्पष्ट और व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों पर अधिक निर्भरता और वहाँ अपेक्षाकृत कम खर्च यह दर्शाता है कि समानता और शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने में सार्वजनिक शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं, निजी कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा पर अत्यधिक खर्च इस ओर संकेत करता है कि शिक्षा व्यवस्था में असमानता और निजीकरण की प्रवृत्ति लगातार गहराती जा रही है।