संदर्भ:

हाल ही में केंद्र सरकार ने केरल हाई कोर्ट के समक्ष स्पष्ट किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति वर्तमान एआरटी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और उसके नियमों के तहत सहायक प्रजनन तकनीक (ART) का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं। यह जानकारी उस याचिका के जवाब में दिया गया, जिसमें एक ट्रांस पुरुष ने भविष्य में प्रजनन की संभावना बनाए रखने के लिए अपने गैमीट्स (Gametes) को सुरक्षित रखने (Cryo-Preserve) की अनुमति मांगी थी।

हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष:

केंद्र सरकार ने अपने हलफ़नामे में इस बहिष्करण को उचित ठहराते हुए कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एआरटी सेवाएँ प्रदान करना पूरी तरह एक नीतिगत निर्णय है। सरकार ने कहा कि एआरटी के माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चों के मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक कल्याण का आकलन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के निर्णय विशेषज्ञों की विस्तृत सलाह सलाह से ही लिए जाने चाहिए।

• सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि मौजूदा गोद लेने (Adoption) से जुड़े कानून अविवाहित और क्वीयर (Queer) जोड़ों को गोद लेने की अनुमति नहीं देते। इसलिए एआरटी तक पहुँच का मुद्दा भी व्यापक सामाजिक, कानूनी और नियामक ढाँचे से जुड़ा हुआ है।

• केरल हाई कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई तक मामला स्थगित कर दिया है, ताकि याचिकाकर्ता सरकार के हलफ़नामे पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल कर सके।

एआरटी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के बारे में:

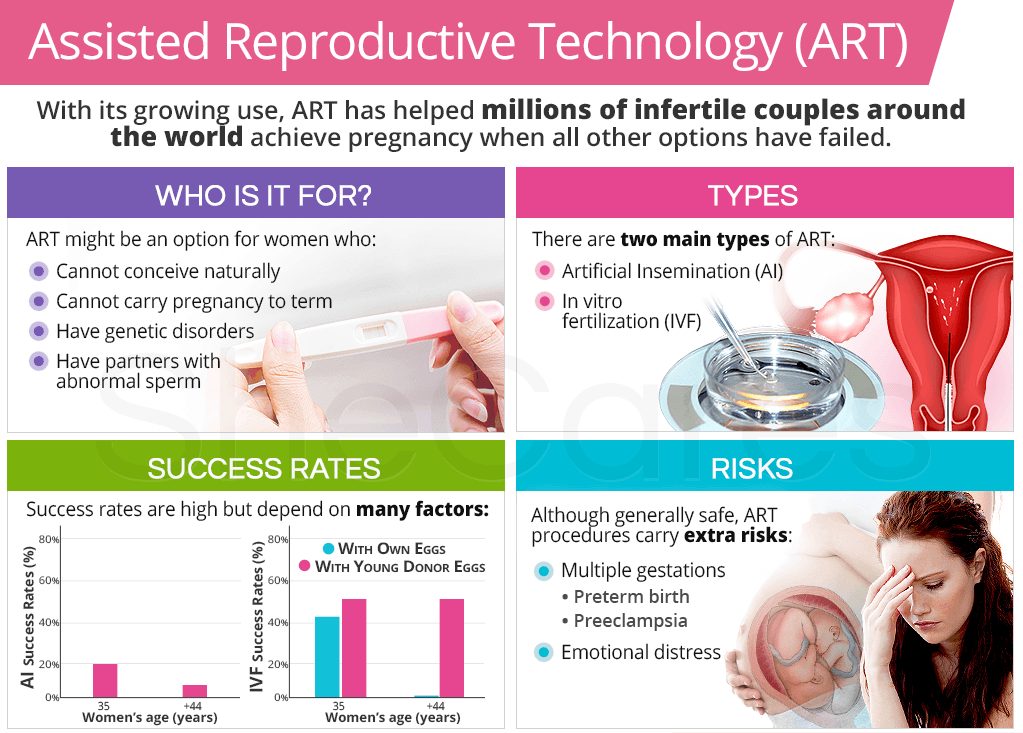

असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (विनियमन) अधिनियम, 2021 को इस उद्देश्य से लागू किया गया कि फर्टिलिटी क्लीनिक, गैमेट बैंक और एआरटी प्रक्रियाओं का सही तरीके से विनियमन हो, नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए और डोनर व प्राप्तकर्ताओं के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा हो सके।

• अधिनियम में “कमीशनिंग कपल” को एक विवाहित और बांझ दंपति के रूप में परिभाषित किया गया है।

• कानून पात्र प्राप्तकर्ताओं की परिभाषा में लैंगिक-विशिष्ट शब्द “महिला” का उपयोग करता है।

• अधिनियम के अनुसार, एआरटी सेवाएँ केवल दो वर्गों “प्रजनन-असमर्थ विवाहित दंपति और एकल महिलाएँ” के लिए उपलब्ध हैं।

• इसी कारण, एकल पुरुष, अविवाहित जोड़े, लिव-इन संबंध में रहने वाले जोड़े, LGBTQ+ व्यक्ति और ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस कानून के तहत एआरटी सेवाओं से प्रभावी रूप से बाहर हो जाते हैं।

व्यापक मुद्दे और निहितार्थ:

1. एआरटी कानून और ट्रांसजेंडर अधिकारों के बीच अंतर:

• ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देता है, जिसमें समानता और भेदभाव-रहित व्यवहार शामिल है। दूसरी ओर, एआरटी अधिनियम:

o लिंग-समावेशी प्रजनन अधिकारों को शामिल नहीं करता

o परिवार की संरचना को एक पारंपरिक, हेट्रोनॉर्मेटिव और द्विआधारी ढाँचे में समझता है।

• इससे भारत के अधिकार-आधारित कानूनी ढाँचे में स्पष्ट असंगतियाँ उत्पन्न होती हैं।

2. प्रजनन स्वायत्तता बनाम विधायी संरचना:

• यह मामला कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने लाता है:

o क्या एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन स्वायत्तता (Reproductive Autonomy) का अधिकार प्राप्त है?

o क्या जेंडर पहचान के आधार पर प्रजनन तकनीकों तक पहुँच को सीमित किया जाना उचित है?

o क्या कानून बनाने की मंशा को विकसित होती सामाजिक परिस्थितियों और संवैधानिक अधिकारों से ऊपर रखा जा सकता है?

3. बाल कल्याण संबंधी विचार:

• सरकार का तर्क है कि:

o एआरटी नियमों का उद्देश्य प्रजनन तकनीकों से जन्म लेने वाले बच्चों के मानसिक और सामाजिक कल्याण को सुरक्षित रखना है।

o नीति में किसी भी विस्तार का निर्णय विशेषज्ञों के गहन मूल्यांकन के आधार पर होना चाहिए, न कि न्यायालय के सीधे निर्देश पर।

निष्कर्ष:

यह मामला भारत में व्यक्तिगत अधिकारों, विधायी इच्छाशक्ति और सामाजिक मान्यताओं के बीच मौजूद जटिल तनाव को उजागर करता है। जैसे-जैसे केरल हाई कोर्ट इस विषय पर सुनवाई आगे बढ़ाएगा, यह मुद्दा देश में जेंडर-समावेशी नीतियों, प्रजनन स्वायत्तता की सीमाओं और परिवार तथा बाल कल्याण से जुड़े विभिन्न कानूनों के बेहतर समन्वय पर व्यापक बहस को प्रेरित कर सकता है। इस मामले का फैसला ट्रांसजेंडर अधिकारों और प्रजनन न्याय (Reproductive Justice) पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।