परिचय:

जल जीवन का आधार है। यह हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है, हमारे खेतों को सींचता है, उद्योगों को ऊर्जा देता है और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को जीवित रखता है। फिर भी, जल 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है। भारत की स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। यह देश विश्व की लगभग 18% आबादी का समर्थन करता है लेकिन इसके पास केवल 4% वैश्विक मीठे जल संसाधन हैं। यह असंतुलन भारत को लगातार दबाव में रख रहा है। वर्षों से, तेज शहरीकरण, बढ़ते उद्योग और बढ़ती आबादी ने स्वच्छ जल की मांग को तीव्रता से बढ़ा दिया है। इसी समय, जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा पैटर्न ने जल की उपलब्धता को और भी अनिश्चित बना दिया है।

-

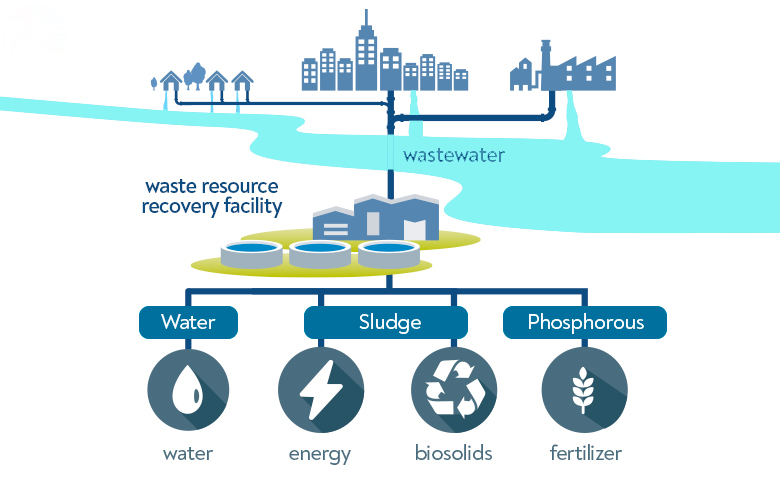

- इस चुनौती का एक आशाजनक समाधान है अपशिष्ट जल, जिसे केवल निस्तारण योग्य कचरे के रूप में नहीं बल्कि एक संसाधन के रूप में देखने की जरुरत है, जिसे उपचारित और पुनः उपयोग किया जा सकता है। विशेष रूप से भारत के जल-संकटग्रस्त शहरी क्षेत्रों में, अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ती खाई को पाटने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

- इस चुनौती का एक आशाजनक समाधान है अपशिष्ट जल, जिसे केवल निस्तारण योग्य कचरे के रूप में नहीं बल्कि एक संसाधन के रूप में देखने की जरुरत है, जिसे उपचारित और पुनः उपयोग किया जा सकता है। विशेष रूप से भारत के जल-संकटग्रस्त शहरी क्षेत्रों में, अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ती खाई को पाटने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

भारत में अपशिष्ट जल:

1951 से 2024 तक, भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्ध सतही जल की मात्रा 73% तक घट गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, भारतीय शहर प्रतिदिन 72,000 मिलियन लीटर से अधिक सीवेज उत्पन्न करते हैं। लेकिन उपचार संयंत्र प्रतिदिन 32,000 मिलियन लीटर से भी कम संभाल सकते हैं। वास्तव में, केवल 28% शहरी अपशिष्ट जल का उपचार होता है। शेष 72% बिना उपचारित हुए नदियों, झीलों और भूमि में बहता है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होते हैं।

अपशिष्ट जल के प्रमुख स्रोत:

1. घरेलू सीवेज – सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। उदाहरण के लिए, यमुना प्रतिदिन 641 MLD बिना उपचारित सीवेज प्राप्त करती है, जिससे यह कुछ हिस्सों में पारिस्थितिक रूप से मृत हो चुकी है।

2. औद्योगिक अपशिष्ट – भारत में 3,500 से अधिक अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग हैं जो नदियों में अपशिष्ट डालते हैं। कानपुर की टैनरियाँ और बिहार की डिस्टिलरी गंगा बेसिन प्रदूषण के बड़े योगदानकर्ता हैं। इन अपशिष्टों में प्रायः भारी धातुएँ, रंग और विषैले रसायन होते हैं।

3. कृषि अपवाह – उर्वरक और कीटनाशक अतिरिक्त पोषक तत्व (नाइट्रोजन और फॉस्फोरस) जोड़ते हैं, जिससे झीलों और नदियों में यूट्रोफिकेशन होता है। केरल की वेंबनाड झील, जो एक रामसर साइट है, पोषक प्रदूषण के कारण मछली आबादी में कमी देख रही है।

अपशिष्ट जल कुप्रबंधन के प्रभाव:

अपशिष्ट जल केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक चिंता भी है।

-

- स्वास्थ्य जोखिम – प्रदूषित जल दस्त, हैजा और पेचिश जैसी जलजनित बीमारियाँ फैलाता है। लगभग 3.77 करोड़ भारतीय प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं। यह एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) में भी योगदान देता है।

- आर्थिक प्रभाव – पीने योग्य जल उपचार की लागत बढ़ाता है और मत्स्य, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

- पर्यावरणीय प्रभाव – नदी प्रदूषण, भूजल संदूषण, जैव विविधता ह्रास और पारिस्थितिक क्षरण का कारण बनता है।

- स्वास्थ्य जोखिम – प्रदूषित जल दस्त, हैजा और पेचिश जैसी जलजनित बीमारियाँ फैलाता है। लगभग 3.77 करोड़ भारतीय प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं। यह एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) में भी योगदान देता है।

अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु कानूनी और नीतिगत ढांचा:

कानूनी प्रावधान

-

-

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 – भारत का पहला व्यापक जल प्रदूषण कानून। इसने CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) की स्थापना की, जिन्हें उत्सर्जन मानक तय करने और अनुपालन की निगरानी करने की शक्ति दी गई।

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 – जल सहित पर्यावरणीय विनियमन के लिए एक छत्र ढांचा प्रदान करता है।

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 – भारत का पहला व्यापक जल प्रदूषण कानून। इसने CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) की स्थापना की, जिन्हें उत्सर्जन मानक तय करने और अनुपालन की निगरानी करने की शक्ति दी गई।

-

नीतिगत ढांचा

-

-

- राष्ट्रीय जल नीति, 2012 – अपशिष्ट जल रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का हिस्सा माना।

- नदी पुनरुद्धार कार्यक्रम – नमामि गंगे और अन्य परियोजनाएँ गंभीर प्रदूषित नदी खंडों को लक्षित करती हैं।

- शहरी मिशन –

- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) – स्वच्छता और अपशिष्ट जल प्रबंधन को बढ़ावा देता है।

- AMRUT और स्मार्ट सिटी मिशन – सीवेज अवसंरचना और अपशिष्ट जल पुनः उपयोग सुविधाओं को शामिल करते हैं।

- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) – स्वच्छता और अपशिष्ट जल प्रबंधन को बढ़ावा देता है।

- राष्ट्रीय जल नीति, 2012 – अपशिष्ट जल रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का हिस्सा माना।

-

हाल के विकास

-

- ड्राफ्ट तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 – EPA के तहत जारी किए गए, इनमें जोर दिया गया है:

- अपशिष्ट न्यूनकरण

- कुशल संग्रह और उपचार

- उपचारित अपशिष्ट जल और कीचड़ का पुनः उपयोग

- परिपत्र अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के अनुरूप, अपशिष्ट जल को दायित्व नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखना।

- अपशिष्ट न्यूनकरण

- ड्राफ्ट तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 – EPA के तहत जारी किए गए, इनमें जोर दिया गया है:

हालाँकि, कार्यान्वयन चुनौतियाँ बनी हुई हैं। 28 में से केवल 11 राज्यों के पास अपशिष्ट जल पुनः उपयोग नीतियाँ हैं, जिनमें से अधिकांश के पास स्पष्ट रोडमैप नहीं है। कमजोर प्रवर्तन, अवसंरचना की कमी और खंडित शासन प्रभाव को कम करते हैं।

वर्तमान जल शासन ढांचा:संवैधानिक प्रावधान

संस्थागत ढांचा

|

अपशिष्ट जल उपचार में तकनीकी हस्तक्षेप

पारंपरिक तकनीकें

-

-

- एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस (ASP) – सूक्ष्मजीवों का उपयोग कर सीवेज को उपचारित करने की एरोबिक विधि। व्यापक रूप से उपयोगी लेकिन ऊर्जा-गहन।

- अप-फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट (UASB) – किफायती और ऊर्जा-दक्ष, सीवेज के लिए उपयुक्त लेकिन जटिल अपशिष्टों के लिए कम प्रभावी।

- एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस (ASP) – सूक्ष्मजीवों का उपयोग कर सीवेज को उपचारित करने की एरोबिक विधि। व्यापक रूप से उपयोगी लेकिन ऊर्जा-गहन।

-

उन्नत तकनीकें

-

-

- सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर (SBR) – चक्रों में काम करता है, लचीला है लेकिन निरंतर निगरानी की आवश्यकता। शहरी सीवेज उपचार में व्यापक रूप से उपयोगी।

- मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर (MBR) – जैविक उपचार और झिल्ली निस्पंदन को जोड़ता है, उच्च-गुणवत्ता वाला अपशिष्ट जल उत्पन्न करता है। औद्योगिक और उच्च-मूल्य शहरी क्षेत्रों के लिए आदर्श लेकिन महंगा।

- उभरते समाधान – नैनो-प्रौद्योगिकी आधारित फिल्टर, विकेंद्रीकृत उपचार संयंत्र, कृत्रिम आर्द्रभूमि, और अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब।

- सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर (SBR) – चक्रों में काम करता है, लचीला है लेकिन निरंतर निगरानी की आवश्यकता। शहरी सीवेज उपचार में व्यापक रूप से उपयोगी।

-

अपशिष्ट जल प्रबंधन में प्रमुख चुनौतियाँ:

1. कम परिचालन क्षमता – एसटीपी लगभग 26,000 MLD पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी स्थापित क्षमता 31,000 MLD है।

2. कमजोर सीवेज अवसंरचना – सीवर नेटवर्क की कमी, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट का मिश्रण, और अपर्याप्त संग्रह प्रणाली।

3. कमजोर शासन – केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों में सीमित समन्वय; खंडित जिम्मेदारियाँ।

4. वित्तीय बाधाएँ – उन्नत उपचार संयंत्रों की उच्च लागत, सीमित निवेश मॉडल।

5. समानता संबंधी चिंताएँ – अनौपचारिक और अनियोजित बस्तियाँ अक्सर अपशिष्ट जल अवसंरचना से वंचित रहती हैं।

6. सार्वजनिक धारणा – कृषि और दैनिक उपयोग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के प्रति प्रतिरोध।

आगे की राह:

शासन सुधार

-

-

- सशक्त नियामक प्रवर्तन और निगरानी।

- स्थानीय स्तर पर उपविधियाँ बनाकर अपशिष्ट जल प्रबंधन को समर्थन।

- स्पष्ट संस्थागत जिम्मेदारियाँ और जवाबदेही तंत्र।

- सशक्त नियामक प्रवर्तन और निगरानी।

-

वित्तपोषण और साझेदारी

-

-

- एसटीपी के वित्तपोषण और संचालन हेतु पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)।

- O&M लागत को बनाए रखने हेतु नवाचारी वित्तीय मॉडल।

- एसटीपी के वित्तपोषण और संचालन हेतु पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)।

-

तकनीकी उन्नयन

-

-

- शहरी क्षेत्रों में, जहाँ उच्च गुणवत्ता पुनः उपयोग आवश्यक है, SBR और MBR अपनाना।

- परि-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्द्रभूमि और स्थिरीकरण तालाब जैसे सस्ते, विकेंद्रीकृत समाधान।

- शहरी क्षेत्रों में, जहाँ उच्च गुणवत्ता पुनः उपयोग आवश्यक है, SBR और MBR अपनाना।

-

सामाजिक समानता और जागरूकता

-

-

- अनौपचारिक बस्तियों में अपशिष्ट जल अवसंरचना तक पहुँच सुनिश्चित करना।

- सुरक्षित पुनः उपयोग पर विश्वास बनाने के लिए जागरूकता अभियान, विशेष रूप से कृषि में।

- अनौपचारिक बस्तियों में अपशिष्ट जल अवसंरचना तक पहुँच सुनिश्चित करना।

-

एकीकृत दृष्टिकोण

-

-

- अपशिष्ट जल पुनः उपयोग को परिपत्र अर्थव्यवस्था सिद्धांतों से जोड़ना।

- विनियमन, तकनीक, वित्तपोषण और सामाजिक स्वीकृति को मिलाकर अपशिष्ट जल को दायित्व से संसाधन में बदलना।

- अपशिष्ट जल पुनः उपयोग को परिपत्र अर्थव्यवस्था सिद्धांतों से जोड़ना।

-

निष्कर्ष

भारत अपने जल प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। बढ़ती कमी, बढ़ते शहरीकरण और जलवायु दबाव के साथ, अपशिष्ट जल प्रबंधन अब वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य है। जबकि कानूनी ढाँचे और नीतियाँ मौजूद हैं, प्रभावी कार्यान्वयन, तकनीकी नवाचार और सशक्त शासन परिणाम तय करेंगे।

यदि उपचारित अपशिष्ट जल का सही प्रबंधन किया जाए, तो यह सतत विकास के लिए एक प्रमुख संसाधन बन सकता है—मीठे जल की मांग को कम कर सकता है, कृषि का समर्थन कर सकता है और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है। एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ना जहाँ अपशिष्ट जल को संसाधन के रूप में महत्व दिया जाए, न केवल जल सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि भारत के दीर्घकालिक पर्यावरणीय और विकासात्मक लक्ष्यों का भी समर्थन करेगा।

| UPSC/PSC मुख्य प्रश्न- |