सन्दर्भ:

महिलाओं के खिलाफ हिंसा विश्वभर में सबसे व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक बनी हुई है। दशकों की वकालत और विधायी हस्तक्षेपों के बावजूद इसकी व्यापकता में उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। भारत ने अपने विधिक ढाँचे को मज़बूत किया है, संस्थागत सहायता को विस्तारित किया है तथा हिंसा की रोकथाम और समाधान हेतु डिजिटल उपकरणों को शामिल किया है फिर भी अनेक अंतराल बने हुए हैं। भारत की प्रगति का मूल्यांकन करने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए महिलायों से संबंधित विभिन्न आयामों को समझना महत्वपूर्ण है।

-

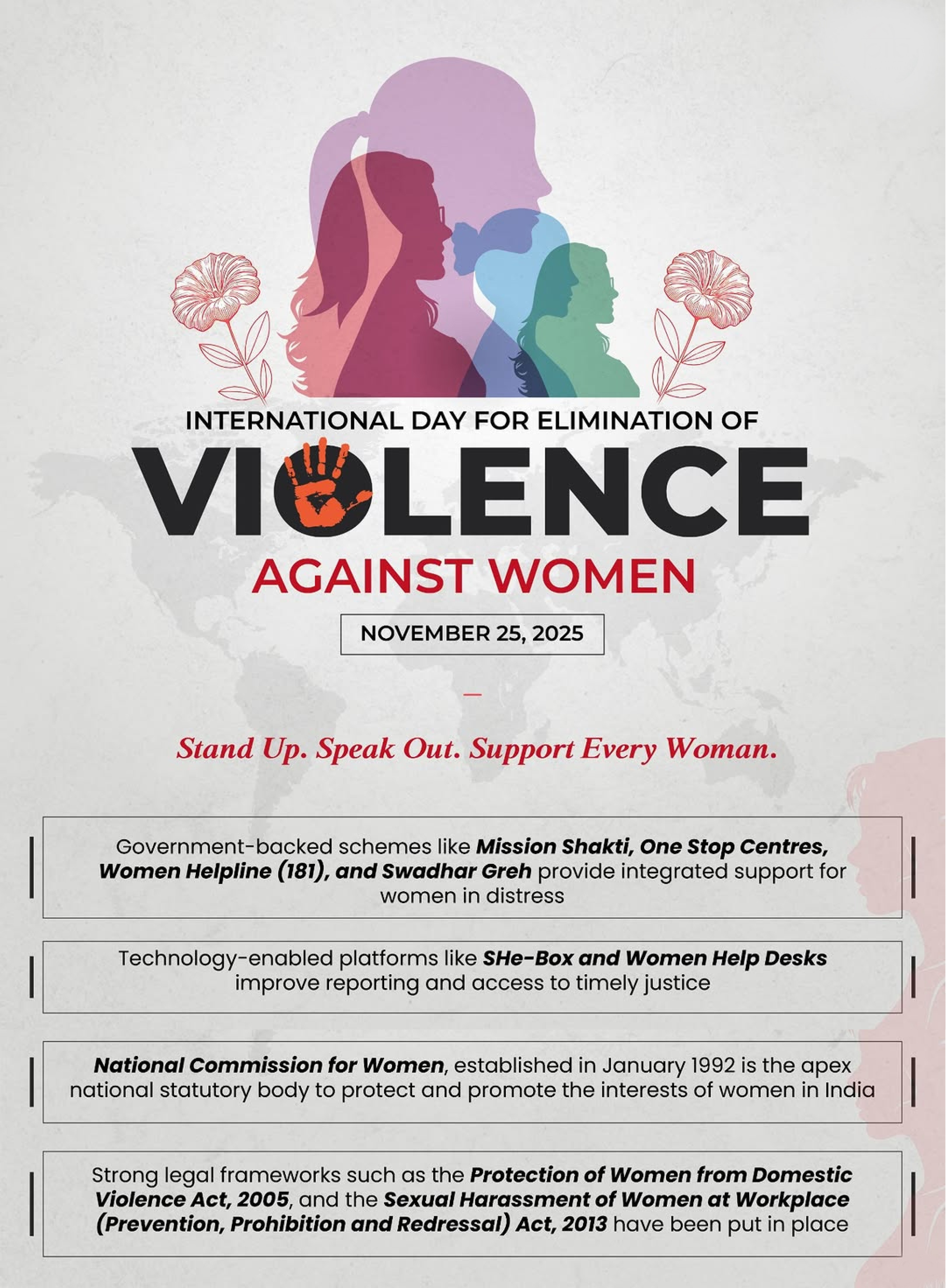

- 25 नवम्बर को विश्वभर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह लैंगिक आधारित हिंसा (जीबीवी) के विरुद्ध 16 दिवसीय वैश्विक अभियान की शुरुआत का प्रतीक है, जिसका समापन 10 दिसम्बर को होता है। वर्ष 2025 की वैश्विक थीम “सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट होना” है जो यह संकेत देती है कि हिंसा के पारंपरिक रूपों के साथ-साथ तकनीक आधारित नए खतरे भी तीव्र गति से उभर रहे हैं जैसे डीपफेक, साइबर पीछा करना, निजी डेटा उजागर करना, जालसाजी, यौन धमकियाँ, तथा समन्वित ऑनलाइन उत्पीड़न।

- 25 नवम्बर को विश्वभर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह लैंगिक आधारित हिंसा (जीबीवी) के विरुद्ध 16 दिवसीय वैश्विक अभियान की शुरुआत का प्रतीक है, जिसका समापन 10 दिसम्बर को होता है। वर्ष 2025 की वैश्विक थीम “सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट होना” है जो यह संकेत देती है कि हिंसा के पारंपरिक रूपों के साथ-साथ तकनीक आधारित नए खतरे भी तीव्र गति से उभर रहे हैं जैसे डीपफेक, साइबर पीछा करना, निजी डेटा उजागर करना, जालसाजी, यौन धमकियाँ, तथा समन्वित ऑनलाइन उत्पीड़न।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रवृत्तियाँ:

मुख्य निष्कर्ष:

-

-

- 2023 में भारत की 15–49 वर्ष की 21% महिलाओं ने अंतरंग साथी हिंसा का अनुभव किया।

- लगभग 30% महिलाओं ने अपने जीवन में कभी-न-कभी ऐसी हिंसा का सामना किया है।

- वैश्विक स्तर पर लगभग 84 करोड़ महिलाओं अर्थात प्रत्येक तीन में से एक महिला ने यौन या साथी से हिंसा का अनुभव किया है।

- 8.4% महिलाओं ने गैर-साथी यौन हिंसा का सामना किया।

- भारत में यह आँकड़ा लगभग 4% है।

- 2023 में भारत की 15–49 वर्ष की 21% महिलाओं ने अंतरंग साथी हिंसा का अनुभव किया।

-

रिपोर्ट चेतावनी देती है कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को 2030 तक समाप्त करने के एसडीजी 5.2 लक्ष्य को हासिल करने की वैश्विक प्रगति अत्यंत धीमी है। स्थिति और चिंताजनक है क्योंकि 2022 में वैश्विक विकास सहायता का केवल 0.2% भाग हिंसा-निरोध कार्यक्रमों को मिला, और 2025 में यह आवंटन और घट गया।

एनसीआरबी डेटा और क्षेत्रीय प्रवृत्तियाँ:

नवीनतम एनसीआरबी 2021 के अनुसार:

-

-

- महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पूर्व वर्ष की तुलना में 15.3% वृद्धि दर्ज की गई।

- सर्वाधिक रिपोर्ट की गई श्रेणियाँ:

- पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता – 31.8%

- शीलभंग की नीयत से हमला – 20.8%

- अपहरण एवं किडनैपिंग – 17.6%

- बलात्कार – 7.4%

- पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता – 31.8%

- अपराध दर के मामले में असम (168.3) सर्वाधिक रहा।

- कुल मामलों की संख्या में उत्तर प्रदेश (56,083) सबसे ऊपर रहा।

- केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में अपराध की दर (147.6) और संख्या दोनों ही सर्वाधिक दर्ज की गईं।

- महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पूर्व वर्ष की तुलना में 15.3% वृद्धि दर्ज की गई।

-

हिंसा के रूप:

1. घरेलू हिंसा

घरेलू संबंधों में किसी महिला को नियंत्रित या अधीन करने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार। इसमें शारीरिक चोट, भावनात्मक उत्पीड़न, यौन दबाव, आर्थिक निर्भरता, धमकियाँ तथा दहेज-उत्पीड़न शामिल हैं।

2. यौन हिंसा

इसमें यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, जबरन यौन क्रियाएँ और बलात्कार शामिल हैं।

-

-

- 2021 में बलात्कार दर राजस्थान में (16.4) सबसे ज्यादा रहे।

यौन उत्पीड़न में अश्लील टिप्पणियाँ, अनुचित प्रस्ताव, पीछा करना और अश्लील अंगों का प्रदर्शन शामिल है।

“बलात्कार संस्कृति” उत्पीड़न को सामान्य बनाती है, पीड़िता को दोष देती है और यौन हिंसा को हल्के में लेती है जो पितृसत्तात्मक सोच से प्रेरित है।

- 2021 में बलात्कार दर राजस्थान में (16.4) सबसे ज्यादा रहे।

-

3. नारी-हत्या

दहेज-हत्या, अंतरंग साथी द्वारा हत्या और सांस्कृतिक आधार पर महिलाओं की हत्या।

4. ऑनर किलिंग

परिवार के सम्मान को क्षति पहुँचाने की धारणा पर आधारित हत्याएँ अक्सर जाति, विवाह विकल्प या कथित यौन व्यवहार से जुड़ी होती है।

5. मानव तस्करी

विश्वभर में करोड़ों महिलाएँ और लड़कियाँ श्रम शोषण, यौन शोषण और बाध्यकारी गतिविधियों हेतु तस्करी का शिकार होती हैं।

6. हानिकारक प्रथाएँ

-

-

- महिला जननांग विकृति (एफजीएम) — जिसे 1997 में WHO, UNICEF और UNFPA ने हिंसा के रूप में वर्गीकृत किया।

- बाल विवाह — जो अभी भी प्रचलित है और वैश्विक मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन करता है।

- महिला जननांग विकृति (एफजीएम) — जिसे 1997 में WHO, UNICEF और UNFPA ने हिंसा के रूप में वर्गीकृत किया।

-

7. ऑनलाइन और प्रौद्योगिकी-संबंधी हिंसा

साइबर पीछा, बिना अनुमति निजी चित्र प्रसार, डीपफेक, पहचान चोरी, डिजिटल निगरानी आदि। वर्ष 2025 की वैश्विक थीम इस चुनौती की तात्कालिकता दर्शाती है।

विधिक, संस्थागत एवं डिजिटल हस्तक्षेप:

1. विधिक सुदृढ़ीकरण:

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023

जुलाई 2024 से लागू, इसके अंतर्गत:

-

-

- यौन अपराधों की विस्तारित परिभाषाएँ ।

- 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता से बलात्कार पर आजीवन कारावास।

- पीड़ित के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य।

- महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित सुनवाई पर बल।

- यौन अपराधों की विस्तारित परिभाषाएँ ।

-

घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005

किसी भी घरेलू संबंध में महिला को “पीड़ित व्यक्ति” के रूप में परिभाषित करता है।

जिसमे शामिल है:

-

-

- शारीरिक,

- यौन,

- मौखिक/भावनात्मक,

- आर्थिक उत्पीड़न,

- दहेज उत्पीड़न

और संरक्षण आदेश, निवास अधिकार तथा मुआवजा जैसे नागरिक उपाय प्रदान करता है।

- शारीरिक,

-

यौन उत्पीड़न निवारण (पॉश) अधिनियम, 2013

सभी कार्यस्थलों पर लागू-

-

-

- 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में आंतरिक समिति अनिवार्य।

- असंगठित क्षेत्रों के लिए स्थानीय समितियाँ।

- शिकायत निस्तारण की 90-दिवसीय अवधि।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का शी-बॉक्स ऑनलाइन शिकायत पोर्टल।

- 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में आंतरिक समिति अनिवार्य।

-

2. मिशन शक्ति:

महिला सुरक्षा (संबल) और सशक्तिकरण (समर्थ्य) को एक ही प्लेटफ़ॉर्म के नीचे लाने वाली पहल।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)

यह 2015 से संचालित है।

सेवाएँ: पुलिस सहायता, विधिक परामर्श, चिकित्सीय सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय।

स्वाधार गृह योजना

उन महिलाओं के लिए जो:

-

-

- हिंसा या पारिवारिक विघटन के कारण बेघर,

- मानसिक तनाव में,

- सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रही हों,

- तस्करी के जोखिम में हों।

यह आश्रय, परामर्श, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास प्रदान करती है।

- हिंसा या पारिवारिक विघटन के कारण बेघर,

-

स्त्री मनोरक्षा परियोजना

निमहांस के सहयोग से—ओएससी कर्मचारियों को संवेदनशील मानसिक-स्वास्थ्य सहायता के लिए प्रशिक्षित करती है।

3. हेल्पलाइन व आपातकालीन सहायता

-

-

- महिला हेल्पलाइन 181

- राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन 7827170170

- आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली 112

- महामारी के दौरान, शुरू की गई व्हाट्सऐप हेल्पलाइन 7217735372

- महिला हेल्पलाइन 181

-

4. जांच और निगरानी हेतु डिजिटल उपकरण:

आईटीएसएसओ

यौन अपराधों की जांच की रियल-टाइम ट्रैकिंग।

एनडीएसओ

दोषी यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस।

क्राइम-मल्टी एजेंसी सेंटर

संपूर्ण भारत में गंभीर अपराधों की त्वरित सूचना साझेदारी।

5. न्याय वितरण हेतु संस्थागत तंत्र

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)

(स्थापना: 1992)

संविधानिक-कानूनी संरक्षण की समीक्षा, संशोधनों की अनुशंसा, शिकायत निवारण, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम तथा डिजिटल शक्ति जैसे अभियान।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी)

निर्भया निधि के अंतर्गत स्थापित।

अगस्त 2025 तक:

-

-

- 773 एफटीएससी कार्यरत

- 400 विशेष पोक्सो न्यायालय

- 3,34,213 मामलों का निस्तारण

- 773 एफटीएससी कार्यरत

-

महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी)

पुलिस थानों में संवेदनशील, महिला-अनुकूल रिपोर्टिंग सुविधा।

फरवरी 2025 तक 14,658 डब्ल्यूएचडी स्थापित।

डिजिटल सुरक्षा और क्षमता निर्माण पहल:

डिजिटल शक्ति अभियान

एनसीडब्ल्यू का प्रमुख कार्यक्रम:

-

-

- महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण,

- साइबर-सुरक्षा जागरूकता,

- ऑनलाइन उत्पीड़न की पहचान व रिपोर्टिंग,

- विधिक और मनोवैज्ञानिक सहायता संसाधन।

यह 2025 की वैश्विक थीम के अनुरूप डिजिटल हिंसा से निपटने का प्रमुख अभियान है।

- महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण,

-

निष्कर्ष:

महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन हेतु 2025 का यह दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में मनाया जा रहा है। पारंपरिक हिंसा के रूप व्यापक रूप से मौजूद हैं, वहीं डिजिटल क्षेत्र में नए खतरे तीव्रता से उभर रहे हैं। भारत ने कई क्षेत्रों में ठोस प्रगति की है, परंतु चुनौतियाँ अभी भी भारी हैं। हिंसा की उच्च व्यापकता, धीमी सामाजिक-व्यवहारिक परिवर्तन, सामाजिक कलंक, मामलों की कम रिपोर्टिंग और बढ़ते साइबर-उत्पीड़न यह दर्शाते हैं कि लगातार और समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। हिंसा का उन्मूलन केवल कानूनों और योजनाओं से संभव नहीं, इसके लिए उस व्यापक सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता है जो प्रत्येक महिला और लड़की की गरिमा, स्वायत्तता और समानता को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पूर्णतः सम्मान देता हो।

| UPSC/PCS मुख्य परीक्षा प्रश्न: |