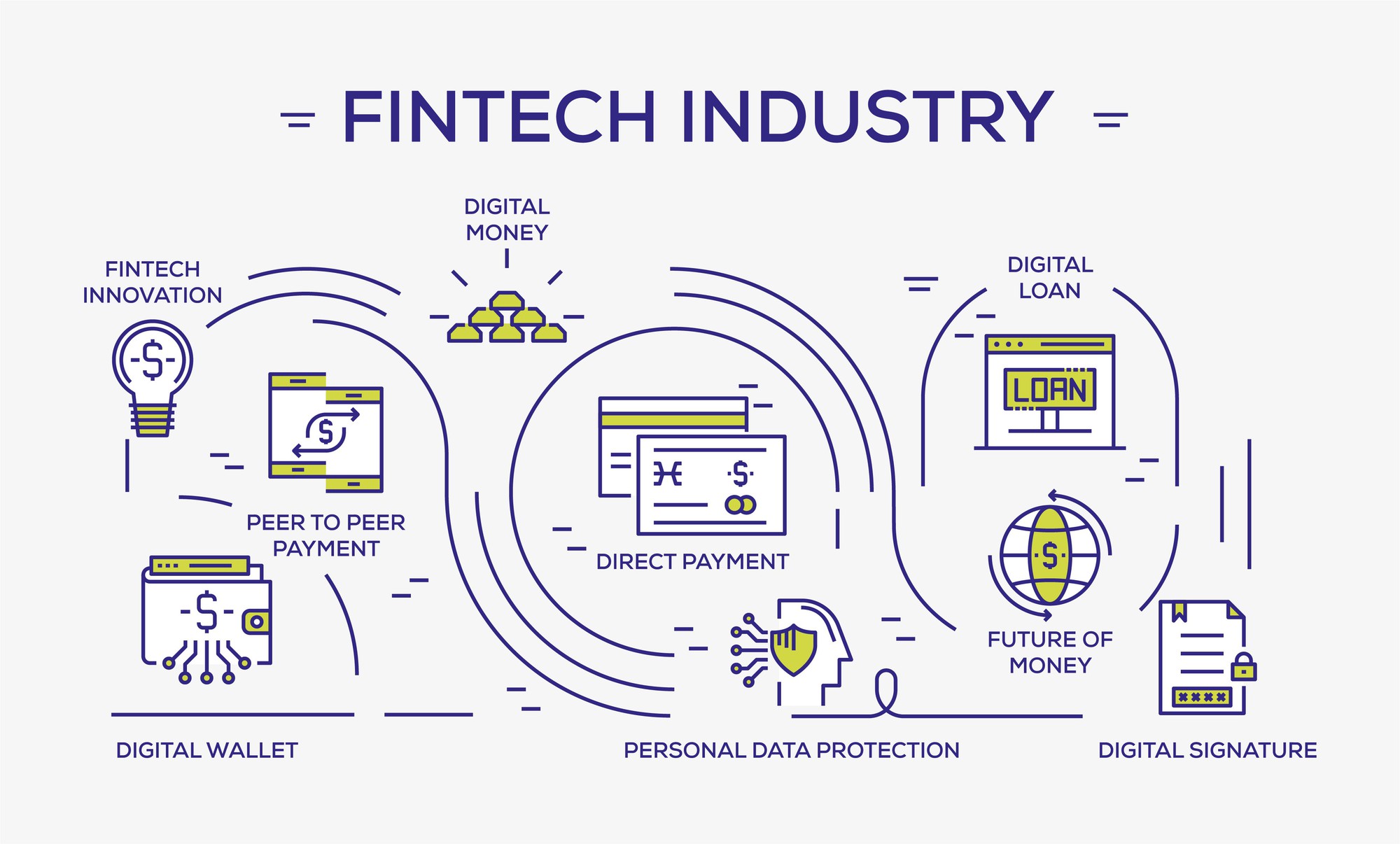

भारत का फिनटेक सेक्टर हाल के वर्षों में तेज़ी से आगे बढ़ा है और आज यह वैश्विक फिनटेक परिदृश्य में एक अहम भूमिका निभा रहा है। साल 2023 में इसका आकार लगभग 689 अरब अमेरिकी डॉलर था और अनुमान है कि यह 2030 तक 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा। लेकिन इस तेज़ विकास के साथ-साथ कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं, खासकर डेटा गोपनीयता और नियमन के क्षेत्र में। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP) लागू किया है, जो उपयोगकर्ताओं की जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ नवाचार को भी बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भारत में फिनटेक वृद्धि के प्रमुख कारक

1. तकनीकी ढाँचा और डिजिटल परिवर्तन

भारत का मज़बूत डिजिटल ढाँचा फिनटेक की वृद्धि का एक मुख्य आधार बना है। आज देश में 80 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और स्मार्टफोन की पहुँच भी लगभग 88% लोगों तक है। आने वाले वर्षों में 5G तकनीक का प्रसार इस क्षेत्र को और तेज़ी से बढ़ाने वाला है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जैसी पहलें तकनीक को स्वास्थ्य, वित्त और अन्य क्षेत्रों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

2. सरकारी पहल

डिजिटल इंडिया और प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी योजनाओं ने देश में वित्तीय समावेशन को नई ऊँचाई दी है। अब तक 54.58 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों से है। इस आधार पर फिनटेक कंपनियाँ देश के दूरदराज़ इलाकों तक अपनी सेवाएँ पहुँचा पा रही हैं, जिससे पूरे सेक्टर को मज़बूती मिल रही है।

3. यूपीआई (UPI)

यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान का चेहरा ही बदल दिया है। आज हर दिन 500 मिलियन से ज़्यादा लेन-देन इसके ज़रिए हो रहे हैं। यह एक सरल, किफायती और सार्वभौमिक भुगतान प्रणाली है जिसने आम लोगों के लिए लेन-देन को बेहद आसान बना दिया है। यूपीआई अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार कर रहा है और क्रेडिट कार्ड्स से भी जुड़ रहा है, जिससे इसकी पहुँच और प्रभाव और भी बढ़ेगा।

4. डिजिटल ऋण और नए क्रेडिट मॉडल

एमएसएमई और गिग वर्कर्स जैसे समूहों को आसान ऋण उपलब्ध कराने में डिजिटल लेंडिंग ने बड़ी भूमिका निभाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल वंचित वर्गों को भी वित्तीय सेवाओं से जोड़ रहे हैं। 2021 में 38.2 अरब डॉलर का यह बाज़ार 2030 तक 515 अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

5. इंश्योरटेक और वेल्थटेक का विकास

बीमा और निवेश के क्षेत्र में भी तकनीक ने क्रांति ला दी है। एआई-आधारित समाधान और रोबो-अडवाइज़र जैसे टूल्स लोगों के लिए बीमा और निवेश को अधिक सुलभ और किफायती बना रहे हैं। 2025 तक वेल्थटेक बाज़ार के 60 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जबकि इंश्योरटेक क्षेत्र ने 2023 में 750 मिलियन डॉलर का राजस्व हासिल किया।

6. एंबेडेड फाइनेंस और ओपन बैंकिंग

आज कई गैर-वित्तीय प्लेटफॉर्म्स पर भी वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध हो रही हैं, जिसे एंबेडेड फाइनेंस कहा जाता है। ओपन बैंकिंग और खाता एग्रीगेटर ढाँचा इस दिशा में बड़ा बदलाव ला रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा और आसान ऋण मिल रहा है। यह क्षेत्र 2030 तक 25 अरब डॉलर की कमाई की संभावना रखता है।

7. ब्लॉकचेन और डिजिटल रुपया (CBDC)

आरबीआई द्वारा शुरू किया गया डिजिटल रुपया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जा रही है। 2022 में शुरू हुई डिजिटल रुपया योजना के तहत अब तक 50 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। जैसे-जैसे ब्लॉकचेन का दायरा बढ़ेगा, लेन-देन और सुरक्षित तथा प्रभावशाली बनेंगे।

8. विदेशी निवेश और स्टार्टअप्स की भागीदारी

भारत में 2,500 से ज़्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स सक्रिय हैं और वैश्विक निवेशकों की नजर भी यहाँ टिकी हुई है। भारत का विशाल और विविध उपभोक्ता आधार, साथ ही वित्तीय समावेशन की समस्याओं को हल करने के नए तरीके, इसे निवेश के लिए बेहद आकर्षक बनाते हैं। दुनिया में फिनटेक स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जो इसके वैश्विक नेतृत्व की संभावनाओं को दर्शाता है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही फिनटेक क्षेत्र में नवाचार और विकास को भी बढ़ावा देना है। यह अधिनियम फिनटेक कंपनियों को सख्त डेटा गोपनीयता मानकों का पालन करने के लिए बाध्य करता है, जिससे उपभोक्ताओं को उनके डेटा पर अधिक नियंत्रण मिलता है और डिजिटल सेवाओं के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ता है।

1. सूचित सहमति और डेटा प्रोसेसिंग:

अब फिनटेक कंपनियों को उपयोगकर्ताओं से उनके व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने से पहले स्पष्ट और सत्यापित सहमति लेनी अनिवार्य है। इसके अलावा, उपयोगकर्ता कभी भी अपनी सहमति वापस ले सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और उपभोक्ता यह तय कर सकते हैं कि उनका डेटा कैसे और कहाँ इस्तेमाल हो।

2. डेटा स्थानीयकरण और सीमा-पार डेटा स्थानांतरण:

इस अधिनियम के तहत, संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को भारत में ही संग्रहित करना होगा। हालांकि, ऐसे देश जहाँ पर्याप्त डेटा सुरक्षा मानक हैं, वहाँ डेटा भेजने की अनुमति दी गई है। यह संतुलन भारत की डेटा संप्रभुता को बनाए रखते हुए वैश्विक व्यापार को सुगम बनाता है।

3. डेटा उल्लंघन की सूचना और जवाबदेही:

यदि किसी कंपनी का डेटा लीक होता है, तो उसे 72 घंटे के भीतर प्रभावित उपभोक्ताओं और डेटा संरक्षण बोर्ड को इसकी सूचना देनी होगी। यह तेज़ कार्रवाई उपभोक्ताओं को सतर्क करती है और हानि को कम करने में मदद करती है। साथ ही, कंपनियों को नियमित रूप से ऑडिट कराना होगा ताकि वे नियमों का पालन करती रहें।

4. डेटा संग्रहण और हटाना:

DPDP अधिनियम के अनुसार, जब किसी उद्देश्य के लिए डेटा की ज़रूरत नहीं रह जाती या जब कोई उपयोगकर्ता अपना खाता बंद कर देता है, तो कंपनियों को वह डेटा हटाना होगा। इससे अनावश्यक डेटा संग्रहण और उसके दुरुपयोग की संभावना कम होती है।

5. डेटा संरक्षण प्रभाव आकलन (DPIA):

जिन कंपनियों का डेटा संचालन बड़ा और व्यापक है, उन्हें डेटा प्रोसेसिंग से जुड़े संभावित खतरों का मूल्यांकन करना होगा। यह प्रक्रिया उन्हें पहले से तैयार रहने में मदद करती है और उपभोक्ताओं की गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

6. प्रवर्तन और दंड:

यदि कोई कंपनी अधिनियम का पालन नहीं करती है, तो उस पर 4% वार्षिक वैश्विक टर्नओवर या ₹15 करोड़ (जो अधिक हो) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि डेटा सुरक्षा के मानकों का पालन करना अब सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि कानूनी बाध्यता भी बन गया है।

संचालन संबंधी चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा:

- फिनटेक क्षेत्र की तेज़ी से हो रही वृद्धि जहां एक ओर अवसरों का सृजन कर रही है, वहीं दूसरी ओर संचालन संबंधी चुनौतियाँ भी सामने ला रही है। DPDP अधिनियम के पालन के लिए कंपनियों को अपनी डेटा सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना होगा। उन्हें अपने डेटा प्रोसेसिंग, संग्रहण और स्थानांतरण की नीतियों को नए कानून के अनुरूप बनाना पड़ेगा।

- दूसरी बड़ी चुनौती है — डिजिटल साक्षरता की कमी, खासकर ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों में। वहाँ के उपयोगकर्ता अक्सर यह नहीं जानते कि उनके डेटा के क्या अधिकार हैं और वे कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अंतर को पाटना आवश्यक है ताकि फिनटेक सेवाएँ सचमुच समावेशी बन सकें।

- भविष्य में फिनटेक क्षेत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नियामक संस्थाएँ तकनीकी नवाचारों के साथ कितनी तेज़ी से सामंजस्य बैठा पाती हैं। जैसे-जैसे नए वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ सामने आएँगी, नियमों को भी समय के अनुसार अद्यतन करना होगा ताकि उपभोक्ता सुरक्षा बनी रहे और नवाचार भी न रुके।

निष्कर्ष:

भारत का फिनटेक क्षेत्र तकनीकी प्रगति, सरकारी पहलों और नए नियामकीय ढाँचों के कारण एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 जहाँ उपभोक्ताओं की गोपनीयता की रक्षा करता है, वहीं वह कंपनियों के लिए अनुपालन संबंधी नई ज़िम्मेदारियाँ भी लेकर आया है। यदि फिनटेक कंपनियाँ समय रहते इन नियमों के अनुरूप अपने ढाँचों में बदलाव कर सकें, तो यह क्षेत्र आगे भी तेज़ी से बढ़ेगा। सही कानूनी और तकनीकी रणनीतियों के साथ, भारत का फिनटेक क्षेत्र वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

| मुख्य प्रश्न: 5G नेटवर्क की बढ़ती पहुंच और डिजिटल ऋण का विस्तार कैसे भारत में वित्तीय क्षेत्र को नया रूप दे रही है? चर्चा करें। |