परिचय:

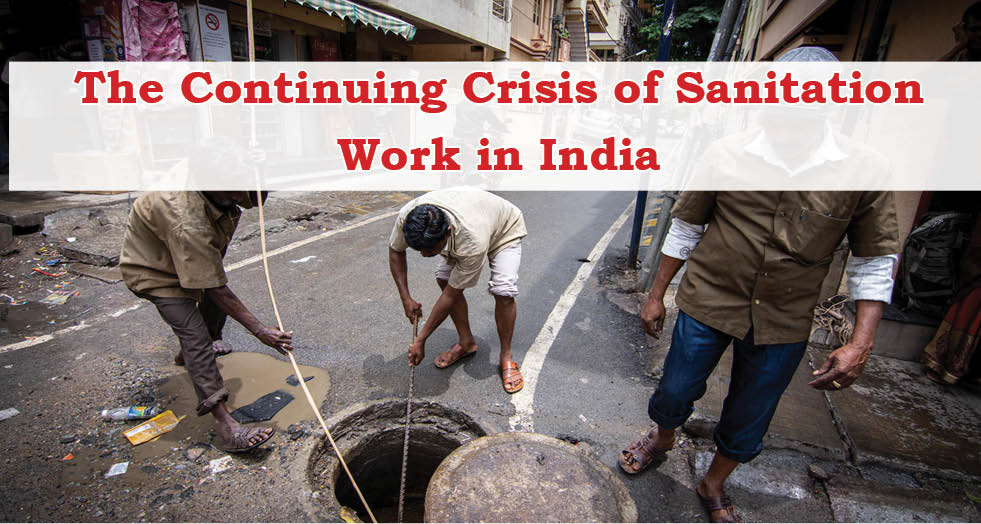

भारत में हाथ से मैला उठाने (manual scavenging) की प्रथा को समाप्त करने के लिए कई सरकारी नीतियाँ और घोषणाएँ की गई हैं, लेकिन हानिकारक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई आज भी लोगों की जान ले रही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कराए गए एक सोशल ऑडिट (सामाजिक लेखा परीक्षण) ने इस क्षेत्र में सुरक्षा, जवाबदेही और पुनर्वास की गंभीर कमी को उजागर किया है। जुलाई 2025 में लोकसभा में पेश इस रिपोर्ट से साफ होता है कि स्वच्छता कर्मियों को अब भी भारी जोखिम झेलने पड़ते हैं और मौजूदा नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं।

· सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2022 और 2023 में 150 स्वच्छता कर्मियों की मौत सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई। 1993 से अब तक कुल 1,035 लोगों की मौत ऐसे ही कारणों से हुई है। 2019 से 2023 के बीच ही 377 मौतें दर्ज की गईं, जो समस्या की गंभीरता को दर्शाता है।

सोशल ऑडिट से प्रमुख निष्कर्ष-

सितंबर 2023 में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने सीवर-सफाई से होने वाली मौतों की जांच के लिए यह अध्ययन कराया। इसने 8 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 17 जिलों में 54 मौतों की जांच की। मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- सुरक्षा उपकरणों की कमी: 54 में से 49 मामलों में स्वच्छता कर्मियों ने कोई सुरक्षा उपकरण नहीं पहना था। 5 मामलों में केवल दस्ताने, और 1 में दस्ताने व बूट पहने गए थे।

- उपकरण और प्रशिक्षण की कमी: 47 मामलों में न तो मशीनें थीं और न ही सुरक्षा किट। सिर्फ 2 मामलों में उपकरण उपलब्ध थे और केवल 1 में प्रशिक्षण दिया गया था।

- संस्थागत तैयारी का अभाव: 54 में से 45 मामलों में संबंधित एजेंसियों के पास जरूरी संसाधन या तैयारी नहीं थी।

- जागरूकता अभियान की कमी: सिर्फ 7 मामलों में किसी प्रकार का जागरूकता अभियान चला था, वह भी अधूरा। प्रमुख स्थान थे चेन्नई, कांचीपुरम (तमिलनाडु) और सातारा (महाराष्ट्र)।

- सहमति और जोखिम परामर्श का अभाव: 27 मामलों में कोई सहमति नहीं ली गई। 18 मामलों में लिखित सहमति ली गई, लेकिन जोखिम के बारे में जानकारी नहीं दी गई।

- भर्ती का तरीका: 38 मामलों में कर्मियों को व्यक्तिगत या ठेके पर रखा गया था। केवल 5 लोग सीधे सरकारी एजेंसियों से जुड़े थे और 3 सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से ठेके पर रखे गए थे।

स्वच्छता कर्मियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति:

इस सोशल ऑडिट और 3,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त आंकड़ों से यह तस्वीर सामने आती है:

- जातिगत संरचना: 38,000 प्रोफाइल किए गए स्वच्छता कर्मियों में से 91.9% हाशिए पर पड़ी जातियों से आते हैं—68.9% अनुसूचित जाति (SC), 14.7% अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और 8.3% अनुसूचित जनजाति (ST) से।

- रोज़गार का स्वरूप: अधिकांश कर्मचारी जोखिम भरे, निम्न स्तर के कार्यों में लगे हैं और बहुत कम आय पाते हैं, जो जाति आधारित आर्थिक असमानता को दर्शाता है।

यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में स्वच्छता कर्मियों की स्थिति आज भी बेहद चिंताजनक है। नीति और ज़मीनी स्तर पर गहरा फासला है, जिसे पाटने के लिए ठोस सुधारों और मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

सरकारी पहल और नमस्ते (NAMASTE) योजना:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नमस्ते (National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem) योजना जुलाई 2023 में शुरू की थी। इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को सुरक्षित और मशीनों से करने योग्य बनाना है। यह योजना पहले की मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (SRMS) की जगह लाई गई है।

नमस्ते योजना के प्रमुख तथ्य:

- कर्मियों की पहचान: अब तक 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 84,902 स्वच्छता कर्मियों की पहचान की गई है। लेकिन 283 शहरी निकायों (ULBs) ने शून्य कर्मचारी बताए हैं, जिससे पता चलता है कि कहीं न कहीं जानकारी अधूरी दी गई है।

- PPE किट की व्यवस्था: आधे से थोड़े ज्यादा कर्मियों को ही अब तक सुरक्षा उपकरण (PPE) मिले हैं। ओडिशा अकेला ऐसा राज्य है जहाँ सभी 1,295 कर्मियों को पूरी सुरक्षा किट दी गई है, जो राज्य की "गरिमा योजना" की सहायता से संभव हुआ।

- सहायता राशि: अब तक 707 कर्मियों को सुरक्षित काम की ओर बढ़ने के लिए ₹20 करोड़ की पूंजी सहायता दी गई है।

- जागरूकता कार्यशालाएं: लगभग 1,000 कार्यशालाएं खतरनाक सफाई से बचाव पर आयोजित की गईं।

- कचरा बीनने वालों को सहायता: योजना में अब तक लगभग 37,800 कचरा बीनने वालों को शामिल किया गया है।

राज्यों का प्रदर्शन:

- ओडिशा: PPE किट की पूरी कवरेज और मशीनों से कीचड़ सफाई की सुविधा में अग्रणी।

- तमिलनाडु: चेन्नई में सीवर सफाई के लिए रोबोट का प्रयोग शुरू किया गया, जिससे 5,000 से अधिक मैनहोल साफ किए गए हैं।

पुनर्वास के प्रयासों की प्रभावशीलता:

NAMASTE योजना का उद्देश्य सफाई कार्य को पूरी तरह मशीनों से करवाना है, लेकिन पिछली SRMS योजना के आंकड़े मिश्रित परिणाम दिखाते हैं:

- SRMS के निष्कर्ष: योजना के तहत 58,098 मैला ढोने वाले व्यक्तियों की पहचान की गई, जिनमें 97.2% अनुसूचित जातियों (SC) से थे। ₹40,000 की एकमुश्त सहायता दी गई, लेकिन बहुत कम लोग ही प्रशिक्षण लेकर नई आजीविका की ओर बढ़ पाए।

- पुनर्वास की खामियाँ: कई कर्मियों की पहचान ही नहीं हुई, जिससे वे किसी भी सहायता या प्रशिक्षण से वंचित रह गए। सभी कर्मियों को जोड़ने के लिए पहचान प्रक्रिया को मजबूत करना जरूरी है।

मुख्य चुनौतियाँ:

1. सामाजिक भेदभाव: जाति आधारित भेदभाव के कारण इन कर्मियों को शिक्षा, रोजगार और सम्मान में बाधाएं आती हैं।

2. स्वास्थ्य जोखिम: ज़हरीली गैसों और गंदगी के संपर्क में आने से गंभीर बीमारियाँ और मौतें होती हैं। सुरक्षा के उपाय बेहद सीमित हैं।

3. कानूनों का कमजोर पालन: हाथ से मैला उठाने पर रोक और सुरक्षित काम की गारंटी वाले कानूनों का पालन कमजोर है। जिम्मेदारी और जवाबदेही की कमी बनी हुई है।

4. अधूरी कवरेज: कई कर्मी खासकर ठेके पर या अनौपचारिक रूप से काम करने वाले सरकारी योजनाओं की पहुंच से बाहर हैं।

आगे की राह:

- प्रशिक्षण और जागरूकता मजबूत करना: नमस्ते योजना का विस्तार करना चाहिए ताकि सभी कर्मियों को सुरक्षा प्रशिक्षण और जोखिम की जानकारी दी जा सके, विशेषकर अनौपचारिक रूप से काम करने वालों को।

- पूरी तरह से मशीनों का उपयोग: सभी शहरी क्षेत्रों में मशीनों और रोबोट्स से सफाई को बढ़ावा देना चाहिए। हाथ से सफाई केवल आपात स्थिति में और कड़े सुरक्षा नियमों के तहत ही हो।

- PPE किट की सार्वभौमिक व्यवस्था: सभी कर्मियों को सुरक्षा किट दी जाए और उनके सही इस्तेमाल की निगरानी हो। कर्मियों को रखने वाली एजेंसियों को जवाबदेह बनाया जाए।

- सम्मानजनक पुनर्वास: केवल एक बार की नकद सहायता नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सहायता जैसे कौशल प्रशिक्षण, बच्चों की शिक्षा, और सामुदायिक पुनर्स्थापन की व्यवस्था हो।

- सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान: नीति के साथ-साथ जातीय पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

सरकार के दावे के बावजूद, हाथ से मैला उठाने और खतरनाक सफाई का काम अब भी भारत में जारी है। हाल की ऑडिट रिपोर्ट ने दिखाया कि स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा में गंभीर खामियाँ हैं। नमस्ते जैसी योजनाएँ उम्मीद तो जगाती हैं, लेकिन इनकी सफलता समावेशी क्रियान्वयन, कठोर कानूनों के पालन, और संपूर्ण मशीनीकरण पर निर्भर करेगी। यदि ये सुधार नहीं हुए, तो स्वच्छता कर्मी हमेशा खतरे और उपेक्षा के शिकार बने रहेंगे।

| मुख्य प्रश्न: हाथ से मैला उठाने की प्रथा, भले ही आधिकारिक रूप से समाप्त कर दी गई हो, लेकिन यह अब खतरनाक सीवर सफाई जैसे नए रूपों में जारी है। इस संदर्भ में जाति, सामाजिक कलंक (social stigma), और अनौपचारिक रोजगार व्यवस्था की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, जो इस प्रथा को बनाए रखती है। |