सन्दर्भ:

भारत में सड़क सुरक्षा हमेशा से एक संरचनात्मक चुनौती रही है, लेकिन हालिया मृत्यु-दर में वृद्धि दर्शाती है कि समस्या सुधरने के बजाय और गंभीर हो गई है। कमजोर प्रवर्तन, असुरक्षित सड़कें, अपर्याप्त ट्रॉमा-केयर, बढ़ता मोटरीकरण और कमजोर लाइसेंसिंग प्रणाली, इन सभी ने मिलकर एक ऐसा खतरनाक पारिस्थितिकी तंत्र बना दिया है जिसमें रोके जा सकने वाले हादसे भी अक्सर जानलेवा साबित होते हैं।

-

-

- राजस्थान के फलोदी में 14 लोगों की मौत और तेलंगाना के NH-163 पर 19 लोगों की मृत्यु के दो भयावह सड़क दुर्घटनाएँ के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। ये कोई पृथक घटनाएँ नहीं थीं। केवल 2023 में ही भारत में 1.7 लाख से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जान गई। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाएँ “महामारी” के स्तर पर पहुँच चुकी हैं और सरकारों से तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की।

- राजस्थान के फलोदी में 14 लोगों की मौत और तेलंगाना के NH-163 पर 19 लोगों की मृत्यु के दो भयावह सड़क दुर्घटनाएँ के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। ये कोई पृथक घटनाएँ नहीं थीं। केवल 2023 में ही भारत में 1.7 लाख से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जान गई। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाएँ “महामारी” के स्तर पर पहुँच चुकी हैं और सरकारों से तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की।

-

सड़क दुर्घटनाओं का भयावह पैमाना:

-

-

- भारत में विश्व के कुल सड़क मृत्यु-दर का लगभग 11% होता है, जबकि उसके पास दुनिया के केवल 1% वाहन हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या में भारत विश्व में सबसे ऊपर है।

- वर्ष 2023 में 1.72 लाख मौतें दर्ज हुईं जो 2022 की तुलना में 2.6% वृद्धि है।

- राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क नेटवर्क का केवल 2% हैं, लेकिन इन्हीं पर लगभग 30% मौतें होती हैं।

- केवल 2025 के पहले छह महीनों में ही इन गलियारों पर 29,018 मौतें दर्ज की गईं।

- मानवीय क्षति मुख्यतः युवा आबादी में केंद्रित है। लगभग दो-तिहाई पीड़ित 18–45 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं अर्थात् भारत की सबसे उत्पादक जनसंख्या। पैदल यात्री, दोपहिया चालक और साइकिल चालक सबसे अधिक जोखिम झेलते हैं।

- तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्य देश की आधे से अधिक दुर्घटनाओं का बोझ उठाते हैं जो उनके तेजी से फैलते सड़क नेटवर्क और भारी यातायात प्रवाह को दर्शाता है।

- आर्थिक रूप से, सड़क दुर्घटनाएँ भारत के जीडीपी का 3% से अधिक नुकसान पहुँचाती हैं, जिसमें चिकित्सा व्यय, आपातकालीन उपचार, कानूनी प्रक्रियाएँ, बीमा भुगतान और उत्पादकता क्षति शामिल हैं। भारत ने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के तहत 2030 तक सड़क मृत्यु-दर को आधा करने का वादा किया है, लेकिन वर्तमान प्रवृत्तियाँ लक्ष्य को दूर होते हुए दिखा रही हैं।

- भारत में विश्व के कुल सड़क मृत्यु-दर का लगभग 11% होता है, जबकि उसके पास दुनिया के केवल 1% वाहन हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या में भारत विश्व में सबसे ऊपर है।

-

लाइसेंसिंग और चालक प्रशिक्षण में गंभीर खामियाँ:

मुख्य समस्याएँ:

1. औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव: भारत के कई क्षेत्रों में बिना सही ड्राइविंग स्कूल गए भी लाइसेंस मिल जाता है। भारी वाणिज्यिक वाहनों को चलाने वाले चालक जिनका भार 15 टन से भी अधिक होता है, अक्सर किसी संरचित सुरक्षा-प्रशिक्षण से नहीं गुजरते।

2. ऊपरी सतह पर आधारित ड्राइविंग टेस्ट: ड्राइविंग टेस्ट अक्सर छोटे ट्रैकों पर सरल चालें चलाकर पास कर दिए जाते हैं, जिनमें वास्तविक यातायात, जोखिम पहचान या निर्णय क्षमता का परीक्षण शामिल नहीं होता।

3. पुनर्मूल्यांकन का अभाव: एक बार लाइसेंस मिलने के बाद चालक की शारीरिक क्षमता, कौशल या स्वास्थ्य का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं होता। लगातार थके हुए, दृष्टिहीनता से पीड़ित या चिकित्सकीय रूप से अयोग्य चालक भी भारी वाहनों को चलाते रहते हैं।

परिणामस्वरूप, सड़कों पर बड़ी संख्या में ऐसे चालक पहुँच जाते हैं जिनके पास सुरक्षित ड्राइविंग हेतु आवश्यक कौशल या मानसिकता नहीं होती।

प्रवर्तन की कमी:

ओवरस्पीडिंग, नशे में ड्राइविंग, ओवरलोडिंग और लेन उल्लंघन जैसी वजहें अब भी प्रमुख घातक दुर्घटनाओं का कारण हैं। लेकिन प्रवर्तन भारत के जटिल होते यातायात परिदृश्य के साथ कदम नहीं मिला रहा।

1. मैन्युअल पुलिसिंग का प्रभुत्व: प्रवर्तन अब भी संख्या में कम पुलिसकर्मी पर निर्भर है। यह तरीका असंगत, त्रुटिपूर्ण और भ्रष्टाचार-प्रवण है।

2. प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग: स्वचालित कैमरे, डिजिटल चालान और गति निगरानी प्रणाली मौजूद होने के बावजूद कवरेज असमान है। राज्यों में अपनाने की दर में भारी असमानता है और डेटा एकीकरण तथा जुर्माना-उगाही कमज़ोर है।

3. नशे में ड्राइविंग जारी: मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में सख्त दंड के बावजूद नशे में ड्राइविंग व्यापक है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में 2024 में 22,703 मामले दर्ज हुए जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है।

4. लापरवाही ड्राइविंग: मोबाइल फोन उपयोग बढ़ने के साथ ऐसी दुर्घटनाएँ लगभग 8% मामलों का कारण बन रही हैं और यह आंकड़ा संभवतः कम दर्ज होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि तकनीक-आधारित प्रवर्तन अनिवार्य है, लेकिन अधिकांश राज्य अभी भी आवश्यक स्तर के करीब नहीं पहुँच पाए हैं।

असुरक्षित और खराब रखरखाव वाली सड़कें:

भारत में कई सड़कें केवल वाहनों की तेज गति के लिए बनाई गईं है, सुरक्षा को ध्यान में रखे बिना। जहाँ छोटी-सी गलती भी घातक साबित हो सकती है।

मुख्य बुनियादी ढाँचा खामियाँ:

• खराब ढंग से डिजाइन किए गए मोड़

• क्रैश बैरियर का अभाव

• अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था

• निर्माण स्थलों पर चेतावनी संकेतों का अभाव

• अतिक्रमण और टूटे हुए डिवाइडर

• पैदल-पथ और क्रॉसिंग का अभाव

• लंबी दूरी के चालकों के लिए विश्राम-स्थलों की कमी

-

-

- परिणामस्वरूप, उच्च गति के लिए बने राजमार्गों पर ट्रक, पैदल यात्री, आवारा पशु, खड़े वाहन और धीमा स्थानीय यातायात एक साथ चलने को मजबूर हैं।

- तेलंगाना के 2025 चेवेला दुर्घटना में 19 लोगों की मौत ने दिखाया कि कमजोर सड़क-डिज़ाइन और वाहन ओवरलोडिंग किस तरह संयुक्त रूप से जानलेवा स्थितियाँ बनाते हैं।

- हालाँकि, प्रमाण दिखाते हैं कि डिज़ाइन सुधार, प्रभावी होते हैं। मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे पर ‘ज़ीरो फ़ैटैलिटी कॉरिडोर’ परियोजना ने दुर्घटना मृत्यु-दर में 50% से अधिक कमी लाई जो यह दर्शाता है कि इंजीनियरिंग और प्रवर्तन मिलकर कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।

- परिणामस्वरूप, उच्च गति के लिए बने राजमार्गों पर ट्रक, पैदल यात्री, आवारा पशु, खड़े वाहन और धीमा स्थानीय यातायात एक साथ चलने को मजबूर हैं।

-

ट्रॉमा-केयर की कमी:

1. एम्बुलेंस नेटवर्क असमान: ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस पहुँचने में एक घंटे से भी अधिक लग सकता है। शहरों में भी पीड़ितों को अक्सर राहगीर बिना प्राथमिक चिकित्सा के अस्पताल ले जाते हैं।

2. ट्रॉमा केंद्रों का अभाव: दुर्घटना-स्थल के सबसे निकट अस्पतालों में अक्सर

• ट्रॉमा सर्जन

• आपातकालीन चिकित्सा विशेषज्ञ

• रक्त भंडारण इकाइयाँ

• मूलभूत पुनर्जीवन उपकरण

का अभाव रहता है।

3. एकीकृत आपातकालीन नेटवर्क का न होना

भारत में एक ऐसा संगठित ट्रॉमा सिस्टम नहीं है जिसमें तय प्रतिक्रिया समय और एम्बुलेंस-अस्पताल के बीच समन्वित संचार हो।

सरकारी पहल और उनका प्रभाव:

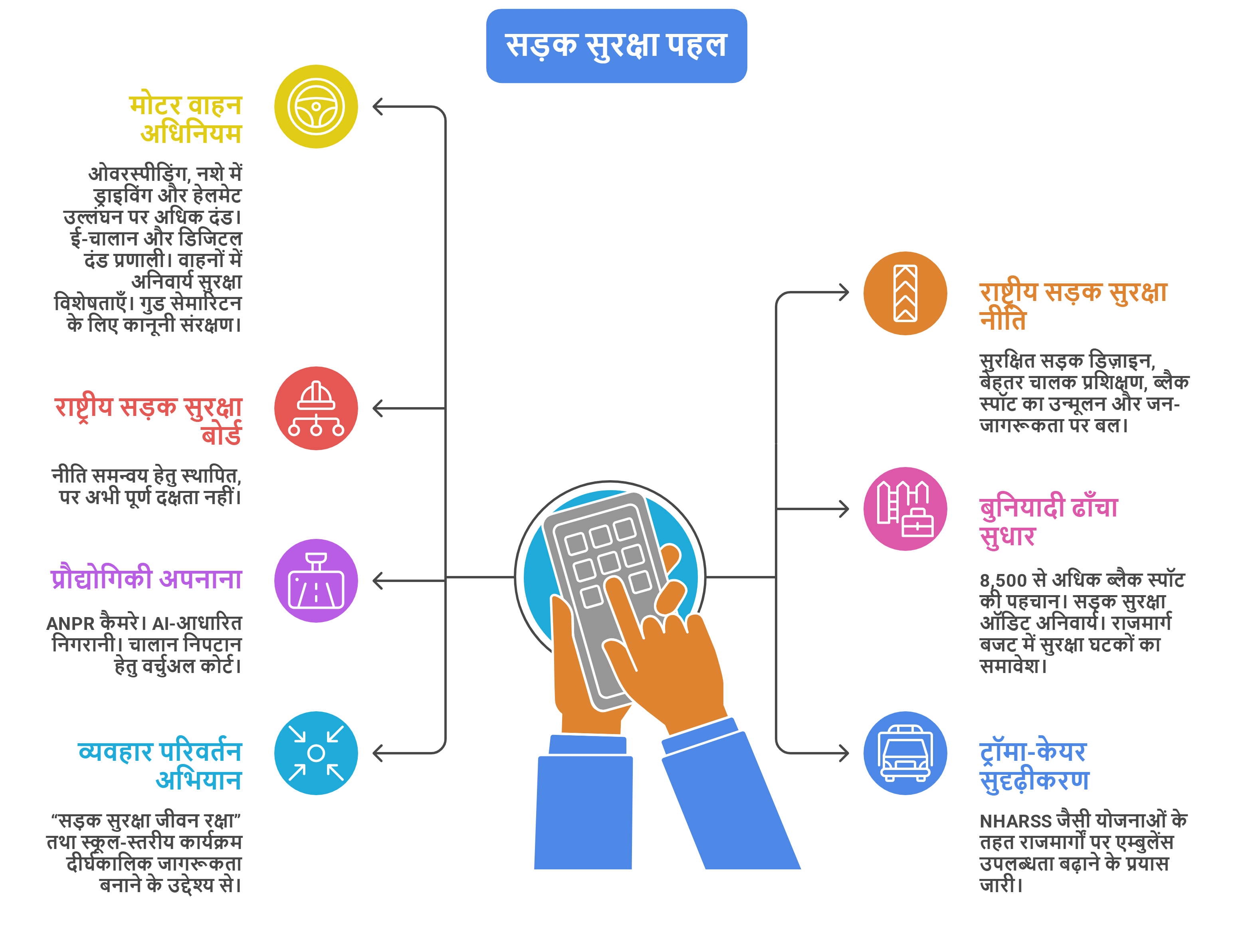

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019

• ओवरस्पीडिंग, नशे में ड्राइविंग, हेलमेट/सीटबेल्ट उल्लंघन पर अधिक दंड

• ई-चालान और डिजिटल दंड प्रणाली

• वाहनों में अनिवार्य सुरक्षा विशेषताएँ

• गुड सेमारिटन के लिए कानूनी संरक्षण

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति: सुरक्षित सड़क डिज़ाइन, बेहतर चालक प्रशिक्षण, ब्लैक स्पॉट का उन्मूलन और जन-जागरूकता पर बल।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड: नीति समन्वय हेतु स्थापित, पर अभी पूर्ण दक्षता नहीं।

बुनियादी ढाँचा सुधार

• 8,500 से अधिक ब्लैक स्पॉट की पहचान

• सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य

• राजमार्ग बजट में सुरक्षा घटकों का समावेश

प्रौद्योगिकी अपनाना

• ANPR कैमरे

• AI-आधारित निगरानी

• चालान निपटान हेतु वर्चुअल कोर्ट

ट्रॉमा-केयर सुदृढ़ीकरण

NHARSS जैसी योजनाओं के तहत राजमार्गों पर एम्बुलेंस उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास जारी।

व्यवहार परिवर्तन अभियान

“सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा” तथा स्कूल-स्तरीय कार्यक्रम दीर्घकालिक जागरूकता बनाने के उद्देश्य से।

आगे की राह:

1. सेफ़- सिस्टम अप्रोच अपनाना

मानवीय त्रुटि को अपरिहार्य मानते हुए सड़क और नीति ऐसी बने कि गलती घातक न बने। डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव के प्रत्येक चरण में अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट लागू हों।

2. प्रौद्योगिकी आधारित मजबूत प्रवर्तन

AI कैमरे, स्पीड रडार, एकीकृत ई-चालान, और दोहराने वाले अपराधियों की निगरानी जोखिमपूर्ण व्यवहार को कम कर सकते हैं। वर्चुअल कोर्ट दंड प्रक्रिया तेज कर सकते हैं।

3. आधुनिकीकृत बुनियादी ढाँचा

सुरक्षित सड़क डिज़ाइन में प्राथमिकता हो:

• प्रकाश व्यवस्था

• मीडियन बैरियर

• पैदल क्षेत्र

• साइकिल लेन

• स्पष्ट साइनबोर्ड

स्कैंडिनेवियाई देशों के अनुभव बताते हैं कि बेहतर सड़क डिज़ाइन दुर्घटनाओं में नाटकीय कमी लाता है।

4. बेहतर चालक प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग

जिला स्तर पर प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार कर:

• मानकीकृत पाठ्यक्रम

• मनोवैज्ञानिक फिटनेस मूल्यांकन

• कठोर परीक्षण

• समय-समय पर पुन: प्रमाणन

लागू करना आवश्यक है। डिजिटलीकरण से फर्जी लाइसेंस रोके जा सकते हैं।

5. निरंतर जन-जागरूकता

व्यवहार में परिवर्तन लगातार प्रयास मांगता है। हेलमेट, सीटबेल्ट, नशामुक्त ड्राइविंग और पैदल सुरक्षा पर अभियान स्कूलों, कार्यस्थलों और समुदायों तक पहुँचने चाहिए।

निष्कर्ष

सड़क दुर्घटनाएं संयोग का परिणाम नहीं हैं, वे डिजाइन, प्रशासन और व्यवहार में टाली जा सकने वाली विफलताओं का परिणाम हैं। सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप एक साधारण सत्य को रेखांकित करता है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को गतिशीलता की कीमत के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। 2030 तक मृत्यु दर को आधा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सड़कों के निर्माण, चालकों के प्रशिक्षण, प्रवर्तन कार्य और पीड़ितों के साथ व्यवहार के तरीकों पर पूर्ण पुनर्विचार की आवश्यकता होगी।

| UPSC/PSC मुख्य परीक्षा प्रश्न: भारत में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाएँ केवल व्यक्तिगत लापरवाही का नहीं, बल्कि गहरे संरचनात्मक कारणों का परिणाम हैं। विश्लेषण कीजिए। |