सन्दर्भ-

भारत की शिक्षा की परंपरा प्राचीन काल से समृद्ध रही है। गुरुकुल प्रणाली में छात्र (शिष्य) अपने शिक्षक (गुरु) के साथ रहते थे और घनिष्ठ तथा समग्र वातावरण में अध्ययन करते थे। नालंदा जैसे प्रतिष्ठित संस्थान विश्वभर के छात्रों को आकर्षित करते थे। गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और दर्शन जैसे कई ज्ञान क्षेत्रों की उत्पत्ति भारत में हुई थी। शिक्षा को एक पुण्य कार्य माना जाता था।

हालांकि, भारत में यूरोप की तरह पुनर्जागरण या वैज्ञानिक क्रांति नहीं हुई। जब तक ब्रिटिशों ने भारत का नियंत्रण अपने हाथों में लिया,

पारंपरिक शिक्षा प्रणालियाँ धीरे-धीरे समाप्त हो रही थीं। प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शिक्षा की उपेक्षा हुई, लेकिन बाद में एक आधुनिक, अंग्रेज़ी-आधारित प्रणाली लाई गई, जिसने भारत की पुरानी शिक्षण प्रणालियों की जगह ले ली। समय के साथ यह प्रणाली कठोर, परीक्षा-केंद्रित और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रही। इसे कम सीखने के परिणामों, सीमित कौशल प्रशिक्षण और संकीर्ण अकादमिक रास्तों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।

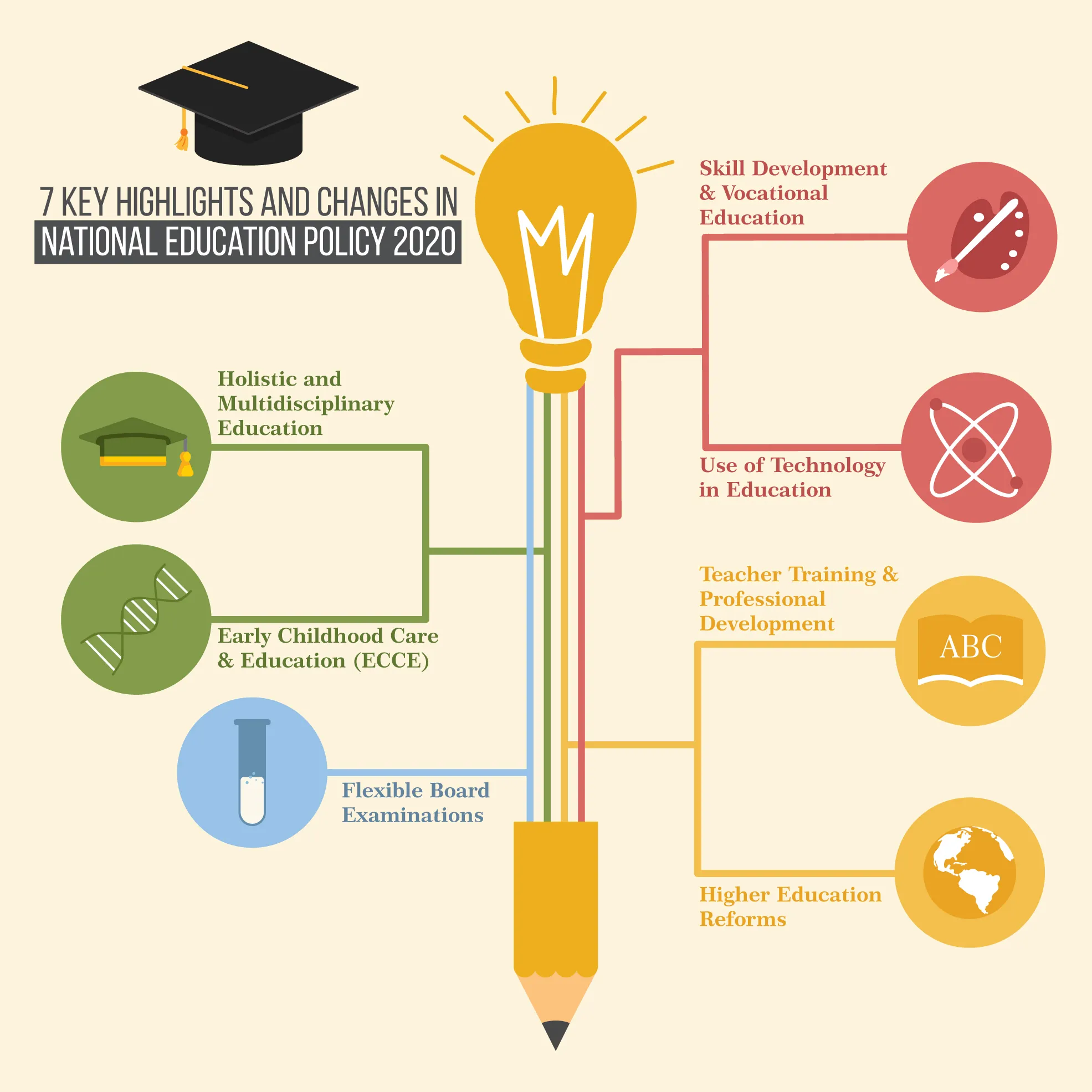

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को इन चुनौतियों का समाधान करने और व्यापक सुधार लाने के लिए प्रस्तुत किया गया। इसके क्रियान्वयन के पाँच वर्षों में, NEP 2020 ने बुनियादी साक्षरता, प्रारंभिक बचपन नामांकन और समावेशी उच्च शिक्षा में प्रगति दिखाई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 21वीं सदी में भारत का पहला व्यापक शिक्षा सुधार है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की जगह लेती है। इसे बदलती वैश्विक परिस्थितियों में छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला और समावेशी बनाना है।

विद्यालयी शिक्षा में सुधार

नई पाठ्यक्रम संरचना: 5+3+3+4

NEP 2020 के अंतर्गत एक प्रमुख परिवर्तन 10+2 संरचना की जगह विकासात्मक रूप से संरेखित 5+3+3+4 मॉडल को लागू करना है:

• प्रारंभिक चरण (उम्र 3–8): तीन वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के बाद कक्षा 1–2

• तैयारी चरण (उम्र 8–11): कक्षा 3–5

• मध्य चरण (उम्र 11–14): कक्षा 6–8

• माध्यमिक चरण (उम्र 14–18): कक्षा 9–12

प्रारंभिक बचपन शिक्षा में प्रगति

2024 तक, 1.1 करोड़ से अधिक बच्चे बालवाटिकाओं में नामांकित हैं, जबकि 2018 में यह संख्या 50 लाख थी—जो पहुँच में उल्लेखनीय विस्तार दर्शाता है। अब 496 केंद्रीय विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक कक्षाएँ उपलब्ध हैं। 8.9 लाख स्कूलों में 4.2 करोड़ से अधिक छात्रों ने विद्या प्रवेश कार्यक्रम में भाग लिया है, जो कक्षा 1 के लिए बच्चों को तैयार करने हेतु 12-सप्ताह का खेल-आधारित मॉड्यूल है। बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 22 भारतीय भाषाओं में 121 प्राइमर और जादुई पिटारा नामक शिक्षण टूलकिट तैयार किया गया है, जिससे ECCE कक्षाओं को संरचित शैक्षणिक समर्थन मिला है।

निपुण भारत

2021 में शुरू किया गया निपुण भारत मिशन, 2025 तक सभी बच्चों को कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। ASER 2024 के अनुसार परिणाम उत्साहजनक हैं:

• सरकारी स्कूलों के 23.4% कक्षा III के छात्र अब कक्षा II स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं—2022 में यह संख्या 16.3% थी, जो 2005 के बाद सबसे अधिक है।

• गणना में, 27.6% छात्र बुनियादी घटाव कर सकते हैं, जो 2022 के 20.2% से बेहतर है।

• PARAKH राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण छात्रों ने शहरी छात्रों की तुलना में पढ़ाई और गणना दोनों में बेहतर प्रदर्शन किया है।

पाठ्यक्रम, व्यावसायिक समावेशन और बहुभाषिकता

NEP 2020 शैक्षणिक धाराओं के बीच कठोर विभाजन को समाप्त करता है। अब छात्र विभिन्न विषयों को चुन सकते हैं और शैक्षणिक एवं व्यावसायिक शिक्षा को मिला सकते हैं। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई है, जिसमें व्यावहारिक इंटर्नशिप भी शामिल है।

इस नीति में कक्षा 5 तक (और संभव हो तो कक्षा 8 तक) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई को प्रोत्साहित किया गया है। तीन-भाषा सूत्र को अधिक लचीलापन देते हुए बरकरार रखा गया है। संस्कृत, पाली, फारसी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को स्कूल पाठ्यक्रम में सशक्त किया गया है।

शिक्षक प्रशिक्षण और मूल्यांकन सुधार

• इस नई प्रणाली के लिए शिक्षकों को सक्षम बनाने हेतु 14 लाख से अधिक शिक्षकों को निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है।

• मूल्यांकन प्रणाली में भी सुधार किया गया है, जिसमें परख (Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development) राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की गई है।

• SAFAL ढाँचा पहले से ही CBSE स्कूलों में कक्षा 3, 5 और 8 के लिए लागू किया गया है, जो अवधारणात्मक और अनुप्रयोग आधारित मूल्यांकन पर केंद्रित है।

• इसके बावजूद, वर्तमान में केवल लगभग आधे सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है, और पाठ्यक्रम लक्ष्यों, स्कूल अवसंरचना तथा शिक्षण क्षमता में समन्वय की कमी बनी हुई है।

उच्च शिक्षा में परिवर्तन

नामांकन और सामाजिक समावेशन

2014–15 और 2022–23 के बीच कुल उच्च शिक्षा नामांकन 3.42 करोड़ से बढ़कर 4.46 करोड़ हो गया। महिला छात्रों का नामांकन 38.4% बढ़ा, जो 1.57 करोड़ से 2.18 करोड़ तक पहुँचा। विशेष रूप से पीएचडी में महिला नामांकन 135.6% की वृद्धि के साथ 48,000 से बढ़कर 1.12 लाख हो गया।

सामाजिक समावेशन में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है:

• अनुसूचित जाति (SC) छात्र नामांकन में 50% की वृद्धि

• अनुसूचित जनजाति (ST) नामांकन में 75% की वृद्धि

• मुस्लिम छात्रों का नामांकन 46.3% बढ़कर 15.3 लाख से 22.4 लाख तक पहुँचा

• अन्य अल्पसंख्यकों में 61% वृद्धि, जो 6.5 लाख से बढ़कर 10.5 लाख हो गया

• उत्तर-पूर्व भारत में नामांकन में 36% वृद्धि, जिसमें महिलाएं पुरुषों से थोड़ी अधिक हैं

ये आँकड़े NEP 2020 के समानता, क्षेत्रीय समावेशन और लैंगिक समानता पर बल को दर्शाते हैं।

शैक्षणिक क्रेडिट बैंक और लचीली शिक्षा

छात्रों को अधिक स्वतंत्रता और शैक्षणिक गतिशीलता देने के लिए अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) नामक एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच की स्थापना की गई है, जिससे शैक्षणिक क्रेडिट को विभिन्न संस्थानों में संग्रहीत और स्थानांतरित किया जा सकता है। जुलाई 2025 तक:

• 32 करोड़ से अधिक ABC आईडी बनाए जा चुके हैं।

• 2,556 संस्थान इस मंच से जुड़ चुके हैं।

साथ ही, NEP 2020 ने मल्टिपल एंट्री-एग्ज़िट सिस्टम शुरू किया है, जिससे छात्र 1 वर्ष के बाद प्रमाणपत्र, 2 वर्षों के बाद डिप्लोमा, 3 वर्षों में डिग्री और 4 वर्षों में ऑनर्स प्राप्त कर सकते हैं।

हालाँकि अब तक केवल 31,000 स्नातक और 5,500 परास्नातक छात्रों ने इस विकल्प का उपयोग किया है, जिससे पता चलता है कि यह सुधार सार्वजनिक जागरूकता या संस्थागत तैयारी से आगे है।

बहु-विषयकता की दिशा में प्रयास

व्यापक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 35 विश्वविद्यालयों को PM-उषा योजना के तहत ₹100 करोड़ की राशि दी गई है ताकि वे बहु-विषयक संस्थानों में बदल सकें। कुछ प्रगति के बावजूद, कई इंजीनियरिंग और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अब तक अपने पाठ्यक्रमों में बदलाव नहीं कर पाए हैं। IIT जैसे संस्थानों ने अब इंजीनियरिंग के अलावा अन्य पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिए हैं ताकि अंतःविषयक अध्ययन को बढ़ावा मिल सके।

अनुसंधान और वैश्वीकरण के प्रयास

इस नीति के अंतर्गत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) की स्थापना का प्रस्ताव है, जिससे अनुसंधान क्षमता और निधिकरण को बढ़ावा मिलेगा। उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अंतरराष्ट्रीय परिसरों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी, जबकि चयनित वैश्विक संस्थानों को भारत में काम करने की अनुमति दी जाएगी—इससे भारतीय उच्च शिक्षा में वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन शिक्षा

NEP 2020 में डिजिटल शिक्षा एक केंद्रीय स्तंभ है। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर (NDEAR) शिक्षण, योजना और मूल्यांकन में डिजिटल उपकरणों के एकीकरण का समर्थन करता है। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। यूजीसी ने ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों को मंजूरी दी है, और कई तकनीकी कॉलेजों ने पहले वर्ष की इंजीनियरिंग कक्षाएँ क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू की हैं, जिससे पहुँच में सुधार हुआ है।

क्रियान्वयन में चुनौतियाँ और अंतराल

• कुछ राज्यों द्वारा राजनीतिक प्रतिरोध—विशेष रूप से केंद्रीकरण और भाषा थोपने के डर के कारण—अपनाने की गति को धीमा कर रहा है।

• अवसंरचना और क्षमता की कमी बनी हुई है, विशेष रूप से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के एकीकरण में।

• डिजिटल विभाजन अभी भी ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में ई-लर्निंग की पहुँच को सीमित करता है, जहाँ स्मार्टफोन और इंटरनेट की पैठ कम है।

• शिक्षा पर 6% GDP व्यय का लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे गुणवत्ता, अवसंरचना और फैकल्टी विकास में निवेश सीमित है।

• शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) अभी भी NEP के साथ ओवरलैप करता है, जिससे क्रियान्वयन ढाँचे में कानूनी अस्पष्टता उत्पन्न होती है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों और घरेलू आकांक्षाओं के अनुरूप पुनर्कल्पना करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। इसके प्रभाव पहले से ही बुनियादी शिक्षा परिणामों में सुधार, विभिन्न सामाजिक समूहों में बढ़ते नामांकन और लचीली, डिजिटल रूप से समर्थित शिक्षण व्यवस्थाओं में दिखाई दे रहे हैं।

हालाँकि, इसकी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए सतत राजनीतिक प्रतिबद्धता, बढ़ा हुआ वित्त पोषण, राज्य स्तरीय समन्वय और संस्थागत तैयारी आवश्यक है। उचित पालन के साथ, NEP 2020 भारत को एक समावेशी और ज्ञान-आधारित समाज में बदलने की क्षमता रखती है।

| मुख्य प्रश्न: |