परिचय:

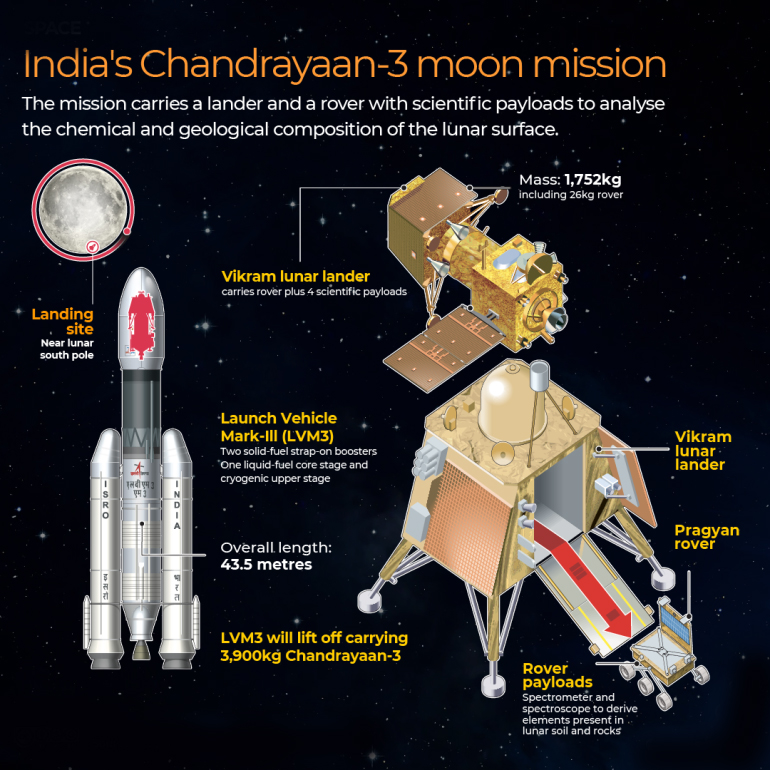

भारत 23 अगस्त को अपना द्वितीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। चंद्रयान–3 की ऐतिहासिक सफलता ने न केवल भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया बल्कि मानवता के सामूहिक ज्ञान–भंडार में भी नई उपलब्धि जोड़ी। आगामी गगनयान मिशन, चंद्रयान–4, और प्रस्तावित भारत अंतरिक्ष स्टेशन (Bharat Antariksh Station) इस यात्रा को और अधिक गौरवपूर्ण बनाने वाले हैं। इसके साथ ही निजी कंपनियों का बढ़ता योगदान इस बात का प्रमाण हैं कि भारत अब पारंपरिक अंतरिक्ष अन्वेषण से आगे बढ़कर वाणिज्यिक और रणनीतिक क्षितिज की ओर अग्रसर है।

- परंतु इन सभी सफलताओं के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून। अंतरिक्ष अन्वेषण, नवाचार और वाणिज्यीकरण की वैश्विक दौड़ में भारत की प्रगति को स्थायित्व और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुकी है।

वैश्विक अंतरिक्ष कानून : आधारभूत ढांचा

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पाँच प्रमुख संधियाँ बनाई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आउटर स्पेस ट्रीटी (1967), जिसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि अंतरिक्ष सम्पूर्ण मानवता का धरोहर है, किसी भी राष्ट्र द्वारा इसका स्वामित्व ग्रहण नहीं किया जा सकता।

- यह संधि यह भी सुनिश्चित करती है कि अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होगा।

- इसके साथ–साथ लायबिलिटी कन्वेंशन (1972), रजिस्ट्री कन्वेंशन (1976) आदि ने राज्यों को उनके राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों और निजी गतिविधियों की जिम्मेदारी सौंप दी।

संयुक्त राष्ट्र की मूल संधियाँ अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए बुनियादी सिद्धांत प्रदान करती हैं—शांतिपूर्ण उपयोग से लेकर राज्यों की जिम्मेदारी और दायित्व तक। परंतु इन सिद्धांतों को वास्तविक रूप देने का काम राष्ट्रीय कानून करते हैं।

दूसरे शब्दों में, संधियाँ मार्गदर्शन देती हैं, लेकिन उन्हें कार्यान्वित करना राष्ट्रीय क़ानूनों की जिम्मेदारी है।

भारत की स्थिति : नीति बनाम कानून:

भारत ने इन संधियों पर हस्ताक्षर किए और उन्हें अनुमोदित भी किया है, लेकिन अभी तक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष विधेयक पारित नहीं हो पाया है।

- 2023 में लाए गए भारतीय अंतरिक्ष नीति और इन-स्पेस नॉर्म्स, गाइडलाइन्स ऐंड प्रोसीजर्स (NPG) ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है।

- इसी तरह, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अंतरिक्ष उद्योग के लिए भारतीय मानकों की सूची तैयार किया है, जिससे सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।

फिर भी अभी दो मूलभूत घटकों में से केवल पहला, तकनीकी नियमन पर कार्य हुआ है। दूसरा घटक, अर्थात् एक व्यापक विधायी ढांचा (Textual Law), अभी शेष है। यही ढांचा वास्तव में भारत का स्पेस एक्ट होगा, जो अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रावधानों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेगा।

उद्योग का दृष्टिकोण : स्पष्टता और स्थायित्व की मांग

-

- निजी अंतरिक्ष कंपनियों की बढ़ती भूमिका ने भारत को नई ऊर्जा दी है, लेकिन वर्तमान में नियामकीय अस्पष्टता उनके लिए चुनौती बनी हुई है।

- प्रमुख निजी कंपनियां है स्कायरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace), अग्निकुल कॉसमॉस (Agnikul Cosmos), पिक्सेल (Pixxel)। ये कंपनियाँ उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण यान, डाटा सेवाओं और अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों में अग्रसर हैं।

- लेकिन निवेशकों के लिए कानूनी निश्चितता, लाइसेंसिंग प्रक्रिया, बीमा और जोखिम प्रबंधन का स्पष्ट ढांचा आवश्यक है।

- राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून इनके लिए सुरक्षा कवच और दिशा-निर्देश प्रदान करेगा।

- निजी अंतरिक्ष कंपनियों की बढ़ती भूमिका ने भारत को नई ऊर्जा दी है, लेकिन वर्तमान में नियामकीय अस्पष्टता उनके लिए चुनौती बनी हुई है।

- भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISpA) IN-SPACe को वैधानिक अधिकार देने की आवश्यकता पर बल देता है। वर्तमान में यह संस्था बिना पूर्ण कानूनी समर्थन के कार्य कर रही है। IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र), केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक स्वायत्त नोडल एजेंसी है जो अंतरिक्ष विभाग (DOS) के अंतर्गत आती है। यह इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) और भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करती है. IN-SPACe का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों में गैर-सरकारी संस्थाओं (NGPEs) की भागीदारी को बढ़ावा देना, सक्षम करना, अधिकृत करना और पर्यवेक्षण करना है।

- स्पष्ट लाइसेंसिंग प्रक्रिया, योग्यता मानदंड, आवेदन की समय-सीमा, शुल्क, तथा अस्वीकृति के कारण यदि क़ानून में निर्धारित होंगे तो निवेशकों और कंपनियों को भरोसा मिलेगा।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को लेकर भी कंपनियों की मांग है कि उपग्रह कंपोनेंट निर्माण में 100% FDI स्वतः मार्ग से अनुमति दी जाए। इससे भारतीय स्टार्टअप्स को पूंजी और तकनीक दोनों उपलब्ध होंगे।

साथ ही, बीमा ढांचा अत्यंत आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को किसी भी नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, परंतु निजी कंपनियों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी बीमा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे उच्च मूल्य वाले अंतरिक्ष उपकरणों से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई संभव हो सके।

इसके अतिरिक्त,

- बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की सुरक्षा,

- दुर्घटना जाँच प्रक्रिया,

- अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन के लिए बाध्यकारी प्रावधान,

- स्पेस डेटा और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए एकीकृत ढांचा

- तथा स्वतंत्र अपीलीय निकाय की स्थापना

भी उद्योग की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता और साख:

अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने पहले ही अपने राष्ट्रीय स्पेस लॉ लागू कर दिए हैं।

· इनके माध्यम से वे न केवल अपने निजी उद्योग को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।

· यदि भारत भी समय पर यह कदम उठाता है तो वह जिम्मेदार अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपनी साख और प्रभाव बढ़ा सकेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हित:

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्व केवल वैज्ञानिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है।

- उपग्रह आधारित संचार, नेविगेशन, निगरानी और मिसाइल गाइडेंस आधुनिक युद्धकला का अभिन्न हिस्सा हैं।

- अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने अपनी सैन्य रणनीति में स्पेस फोर्स और एंटी-सैटेलाइट हथियारों को स्थान दिया है।

- ऐसे परिदृश्य में भारत के लिए भी स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा और सैन्य–नागरिक संतुलन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

अंतरिक्ष मलबा और सतत विकास:

आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है स्पेस डेब्रिस। अनुमान है कि कक्षा में 30,000 से अधिक बड़े मलबे के टुकड़े तैर रहे हैं।

- यदि भारत जल्द ही एक राष्ट्रीय क़ानून लागू करता है तो उसमें उपग्रहों के जीवन-चक्र प्रबंधन और मलबा निस्तारण की अनिवार्य शर्तें जोड़ी जा सकती हैं।

- इससे भारत जिम्मेदार अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपनी छवि मजबूत करेगा।

अवसर और चुनौतियाँ:

अवसर:

- वैश्विक स्पेस इकॉनमी 2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने की संभावना है।

- भारत का लागत–प्रभावी अंतरिक्ष कार्यक्रम इसे विदेशी निवेश और साझेदारी के लिए आकर्षण का केंद्र बना सकता है।

- स्पष्ट कानून उद्योग, अकादमिक जगत और सरकार के बीच त्रिस्तरीय साझेदारी को प्रोत्साहन देगा।

चुनौतियाँ:

- तकनीकी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए क़ानून का लचीला रहना आवश्यक है।

- सुरक्षा चिंताओं और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन के बीच संतुलन कठिन है।

- विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच अधिकार–क्षेत्र का टकराव भी एक बड़ी बाधा हो सकता है।

आगे की राह:

विधेयक का शीघ्र पारित होना आवश्यक है। इसके साथ ही, IN-SPACe को पूर्ण वैधानिक दर्जा देकर केंद्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एक केंद्रीकृत और सशक्त व्यवस्था उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त, लाइसेंसिंग, दायित्व साझाकरण और बीमा से संबंधित प्रावधान स्पष्ट और व्यावहारिक होने चाहिए, जिससे निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को सुरक्षित वातावरण मिल सके। बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और नवाचार को प्रोत्साहन भी कानून का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, ताकि भारत से प्रतिभा और तकनीक का पलायन न हो। साथ ही, अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन और स्थिरता मानकों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे भारत जिम्मेदार अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपनी साख को और सुदृढ़ कर सके। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु पारदर्शी FDI नीति की आवश्यकता है, जो भारतीय स्टार्टअप्स को पूंजी और तकनीक तक सुगम पहुँच प्रदान कर सके। अंततः, एक स्वतंत्र अपीलीय निकाय और विवाद निवारण तंत्र भी स्थापित होना चाहिए, ताकि निर्णयों की निष्पक्ष समीक्षा हो सके और नियामकीय पारदर्शिता बनी रहे।

निष्कर्ष:

भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियाँ अभूतपूर्व हैं परंतु बिना मजबूत कानूनी ढांचे के यह प्रगति अधूरी रह सकती है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के लिए पूर्वानुमेयता, कानूनी स्पष्टता और स्थिर नियामकीय वातावरण प्रदान करता है। अतः भारत के लिए अब यह आवश्यक हो चुका है कि वह शीघ्र ही एक समग्र और दूरदर्शी राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून बनाए, जो विज्ञान, वाणिज्य और राष्ट्रीय सुरक्षा—तीनों आयामों को संतुलित करे। यह क़ानून न केवल भारत को अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप बनाएगा, बल्कि उसे 21वीं सदी के अंतरिक्ष युग में वैश्विक नेतृत्व दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम सिद्ध होगा।

| मुख्य प्रश्न: राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून भारत की विज्ञान-प्रौद्योगिकी प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में किस प्रकार सहायक हो सकता है? चर्चा कीजिए। |