संदर्भ:

भारत ने जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अपनी लड़ाई के हिस्से के रूप में दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में से कुछ तय किए हैं, जिसका स्पष्ट लक्ष्य 2070 तक नेट ज़ीरो अर्थव्यवस्था बनना है। इस यात्रा में, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत और बायोएनर्जी जैसे स्रोत अग्रणी रहे हैं और अब भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण की रीढ़ बन चुके हैं। लेकिन एक और प्राकृतिक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु अब तक इसका उपयोग बहुत कम हुआ है जिसे भू-तापीय ऊर्जा कहा जाता है, यानी पृथ्वी के भीतर गहराई में संग्रहीत ऊष्मा।

-

- भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों के कारण, जैसे गर्म पानी के झरने, भू-तापीय प्रांत और रिफ्ट बेसिन, के बावजूद यह ऊर्जा स्रोत अधिकांशतः अप्रयुक्त रहा है। इस कमी को पहचानते हुए, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने पहली बार सितंबर 2025 में राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति प्रस्तुत की है। यह नई नीति भारत को इस छिपे हुए संसाधन की खोज और उपयोग में आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इसका ध्यान प्रोत्साहनों, नियामक सुधारों और वैश्विक नेताओं के साथ सहयोग पर है, ताकि ऐसे भू-तापीय प्रोजेक्ट विकसित किए जा सकें जो बिजली और हीटिंग दोनों उपलब्ध करा सकें।

- यह कदम भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा के एक नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाता है। यह सूर्य, पवन और जल से आगे जाकर पृथ्वी की सतह के नीचे की ऊष्मा को भविष्य के लिए एक विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में देखता है।

- भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों के कारण, जैसे गर्म पानी के झरने, भू-तापीय प्रांत और रिफ्ट बेसिन, के बावजूद यह ऊर्जा स्रोत अधिकांशतः अप्रयुक्त रहा है। इस कमी को पहचानते हुए, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने पहली बार सितंबर 2025 में राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति प्रस्तुत की है। यह नई नीति भारत को इस छिपे हुए संसाधन की खोज और उपयोग में आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इसका ध्यान प्रोत्साहनों, नियामक सुधारों और वैश्विक नेताओं के साथ सहयोग पर है, ताकि ऐसे भू-तापीय प्रोजेक्ट विकसित किए जा सकें जो बिजली और हीटिंग दोनों उपलब्ध करा सकें।

भू-तापीय ऊर्जा क्या है?

भू-तापीय ऊर्जा पृथ्वी की परत के नीचे संग्रहीत ऊष्मा है। इसे दो प्रमुख तरीकों से उपयोग किया जा सकता है:

-

-

- उच्च-एन्थैल्पी संसाधन (जो आमतौर पर ज्वालामुखीय क्षेत्रों, गीजर और गर्म पानी के झरनों के पास पाए जाते हैं) मुख्यतः विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं।

- निम्न और मध्यम एन्थैल्पी संसाधन (गर्म चट्टानें, सतही परतें) प्रत्यक्ष उपयोग अनुप्रयोगों के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जैसे जिला स्तर हीटिंग, जीएसएचपी (GSHP) द्वारा कूलिंग, ग्रीनहाउस हीटिंग, मत्स्य पालन, खाद्य सुखाना और स्थान कंडीशनिंग।

- उच्च-एन्थैल्पी संसाधन (जो आमतौर पर ज्वालामुखीय क्षेत्रों, गीजर और गर्म पानी के झरनों के पास पाए जाते हैं) मुख्यतः विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं।

-

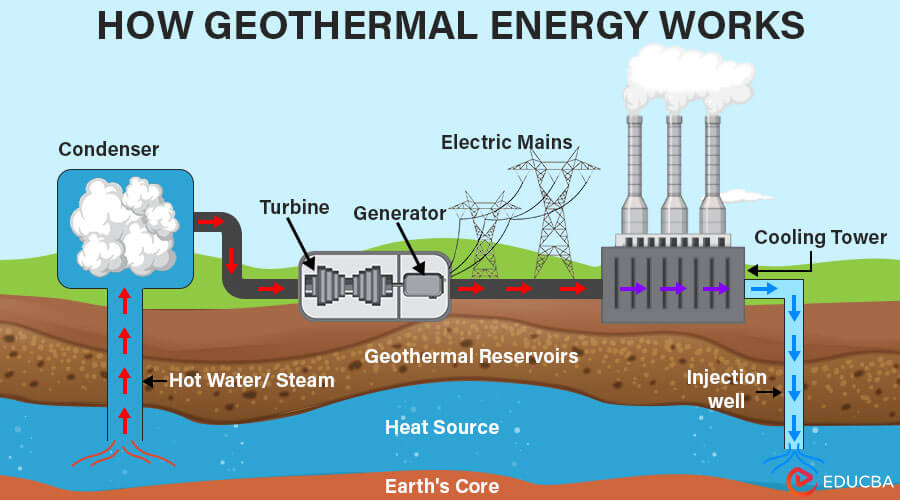

एक सामान्य भू-तापीय प्रणाली में शामिल हैं:

1. उत्पादन और पुनःइंजेक्शन (कुएँ और पंप),

2. परिवहन (पाइपलाइन),

3. वितरण (हीट एक्सचेंजर), और

4. अंतिम उपयोग अनुप्रयोग (विद्युत्, हीटिंग, कूलिंग या औद्योगिक प्रक्रियाएँ)।

सौर या पवन के विपरीत, भू-तापीय ऊर्जा 24/7 बिजली उत्पन्न कर सकती है, जिससे यह एक विश्वसनीय बेसलोड स्रोत बनती है जो ग्रिड स्थिरता को मजबूत करती है और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाती है, विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में।

भारत की भू-तापीय क्षमता:

भारत की भूवैज्ञानिक विविधता भू-तापीय अवसरों की एक श्रृंखला प्रदान करती है। 1973 से, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने 381 गर्म पानी के झरनों की पहचान की है, जिनका सतही तापमान 35°C से 89°C तक है। जहाँ हिमालयी क्षेत्रों में लगभग 200°C तक का जलाशय तापमान पाया जा सकता है, वहीं अधिकांश भारतीय स्थलों का तापमान मध्यम-से-निम्न एन्थैल्पी ज़ोन (100°C–180°C) में आता है, जिससे वे प्रत्यक्ष-उपयोग अनुप्रयोगों के लिए अधिक उपयुक्त हैं।

GSI द्वारा पहचाने गए 10 प्रमुख भू-तापीय प्रांत:

1. हिमालयन भू-तापीय प्रांत

2. नागा-लुसाई प्रांत

3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

4. सोन-नर्मदा-तापी (SONATA)

5. पश्चिमी तट

6. कंबे ग्रैबेन (गुजरात)

7. अरावली प्रांत

8. महानदी प्रांत

9. गोदावरी प्रांत

10. दक्षिण भारतीय क्रेटोनिक

मुख्य भू-तापीय स्थल:

-

-

- लद्दाख: पगा, चुमाथांग, नुब्रा (पनामिक), डेमचोक

- हिमाचल प्रदेश: मणिकरण, कसोल, तत्तापानी

- उत्तराखंड: तपोवन, जोशीमठ, यमुनोत्री, गंगनानी

- अरुणाचल प्रदेश: त्सेचु (तवांग), ताकशिंग

- गुजरात: कैम्बे बेसिन, धोलेरा, तुलसीश्याम

- झारखंड और छत्तीसगढ़: तंतलोई, सूरजकुंड, तत्तापानी

- महाराष्ट्र: उंहवरे, तूरल

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

- लद्दाख: पगा, चुमाथांग, नुब्रा (पनामिक), डेमचोक

-

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने भारत की भू-तापीय क्षमता का अनुमान 10.6 GW लगाया है, जो कि नई प्रौद्योगिकियों जैसे एन्हांस्ड भू-तापीय सिस्टम (EGS) के साथ और बढ़ सकती है।

भारत में भू-तापीय ऊर्जा का महत्व:

1. विश्वसनीय बेसलोड पावर: सौर और पवन के विपरीत, भू-तापीय संयंत्र 80% से अधिक क्षमता उपयोग के साथ लगातार चल सकते हैं।

2. दूरस्थ क्षेत्रों के लिए लागत-प्रभावी: उदाहरण के लिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जहाँ बिजली की लागत ₹30–32 प्रति यूनिट है, भू-तापीय इसे ₹10–11 तक कम कर सकती है।

3. ठंडे क्षेत्रों के लिए हीटिंग: लद्दाख में भू-तापीय बिजली और स्थान हीटिंग दोनों उपलब्ध करा सकती है, जिससे महंगे डीज़ल आयात पर निर्भरता घटती है।

4. उपयोग किये हुए तेल कुओं का पुन: उपयोग: गुजरात और राजस्थान में हजारों निष्क्रिय कुएँ भू-तापीय उपयोग के लिए अनुकूलित किए जा सकते हैं, जिससे लागत कम होगी और परिसंपत्तियों का जीवन बढ़ेगा।

5. पर्यावरणीय लाभ: भू-तापीय संयंत्र जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों की तुलना में 99% कम CO₂ उत्सर्जित करते हैं।

6. नवीकरणीय ऊर्जा का विविधीकरण: यह भारत के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में सौर, पवन, बायोमास और जलविद्युत के अलावा एक और स्तंभ जोड़ता है।

राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति (2025):

यह नीति, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा जारी की गई, निवेश आकर्षित करने, जोखिम घटाने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।

नीति की प्रमुख विशेषताएँ:

-

- दायरा और हितधारक: केंद्र/राज्य सरकारें, सार्वजनिक/निजी डेवलपर्स, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप और भू-तापीय खोज में शामिल एजेंसियाँ।

- परियोजना अवधि: भू-तापीय परियोजनाओं को 30 वर्षों तक समर्थन, संसाधन उपलब्धता के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।

- निजी और विदेशी निवेश: भू-तापीय परियोजनाओं में 100% एफडीआई की अनुमति।

- राजकोषीय प्रोत्साहन: टैक्स हॉलिडे, आयात शुल्क छूट और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF)।

- वित्तपोषण: IREDA और अन्य संस्थानों द्वारा सॉफ्ट लोन।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: आइसलैंड, नॉर्वे, अमेरिका और इंडोनेशिया के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आरएंडडी साझेदारी।

- आरएंडडी फोकस: MNRE की RE-R&D योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट, तकनीकी समर्थन और प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoEs) की स्थापना।

- डेटा रिपॉजिटरी: GSI, CSIR-NGRI, DGH और CGWB के साथ राष्ट्रीय भू-तापीय डेटाबेस का निर्माण।

- नीति समीक्षा: हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर समय-समय पर दिशानिर्देशों को अपडेट किया जाएगा।

- दायरा और हितधारक: केंद्र/राज्य सरकारें, सार्वजनिक/निजी डेवलपर्स, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप और भू-तापीय खोज में शामिल एजेंसियाँ।

भू-तापीय विकास में चुनौतियाँ:

-

- उच्च प्रारंभिक लागत: लगभग ₹36 करोड़ प्रति मेगावाट क्षमता सौर या पवन की तुलना में काफी अधिक।

- खोज जोखिम: व्यवहार्य भू-तापीय जलाशय का पता लगाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण और ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, जिनके परिणाम अनिश्चित हो सकते हैं।

- नियामक ओवरलैप: कई कानून लागू होते हैं, जैसे खनिज और खनिज अधिनियम (1957), विद्युत अधिनियम (2003), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) और वन एवं वन्यजीव नियम।

- भारत में सीमित अनुभव: सौर और पवन की तुलना में, भू-तापीय तकनीक और विशेषज्ञता भारत में अभी शुरुआती अवस्था में है।

- उच्च प्रारंभिक लागत: लगभग ₹36 करोड़ प्रति मेगावाट क्षमता सौर या पवन की तुलना में काफी अधिक।

वैश्विक अनुभव और भारत के लिए सबक:

वैश्विक स्तर पर भू-तापीय बिजली क्षमता 2024 में 15.4 GW थी, जिसमें अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस अग्रणी हैं। आइसलैंड और नॉर्वे जैसे देशों ने उन्नत भू-तापीय प्रणालियों और प्रत्यक्ष उपयोग अनुप्रयोगों जैसे जिला हीटिंग और मत्स्य पालन में अग्रणी भूमिका निभाई है।

-

- संयुक्त राज्य अमेरिका: बिजली और हीटिंग दोनों में भू-तापीय का उपयोग, प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा डेटा केंद्रों को चलाने में बढ़ती रुचि।

- इंडोनेशिया: ज्वालामुखीय भूगोल के कारण तेजी से भू-तापीय क्षमता का विस्तार।

- जर्मनी: जिला हीटिंग नेटवर्क में भू-तापीय का एकीकरण।

- आइसलैंड: लगभग सभी घर भू-तापीय से गर्म किए जाते हैं, प्रत्यक्ष उपयोग की क्षमता दर्शाते हुए।

- संयुक्त राज्य अमेरिका: बिजली और हीटिंग दोनों में भू-तापीय का उपयोग, प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा डेटा केंद्रों को चलाने में बढ़ती रुचि।

भारत में हाल के विकास:

-

- वेदांता और IIT मद्रास परियोजना राजस्थान में: बाड़मेर में त्यक्त तेल कुओं को पुनः अनुकूलित कर 450 kWh बिजली उत्पन्न करना।

- रिलायंस इंडस्ट्रीज: अपनी तेल और गैस व्यवसाय के माध्यम से भू-तापीय में विस्तार की योजना की घोषणा।

- पायलट अध्ययन: नॉर्वे और आइसलैंड की कंपनियाँ कंबे की खाड़ी (गुजरात), अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में परियोजनाओं का अन्वेषण कर रही हैं।

- अमेरिकी व्यापार प्रशासन (2024): लद्दाख में पगा और चुमाथांग को संभावित स्थलों के रूप में पहचाना।

- वेदांता और IIT मद्रास परियोजना राजस्थान में: बाड़मेर में त्यक्त तेल कुओं को पुनः अनुकूलित कर 450 kWh बिजली उत्पन्न करना।

व्यापक प्रभाव:

1. ऊर्जा सुरक्षा: जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता कम करता है।

2. विकेन्द्रित विद्युत: दूरस्थ, पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों में स्थानीय ऊर्जा जरूरतों का समर्थन।

3. औद्योगिक अनुप्रयोग: कोल्ड स्टोरेज, विलवणीकरण, ग्रीनहाउस खेती और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सक्षम बनाना।

4. जियो-पर्यटन: गर्म पानी के झरनों के आसपास स्पा, रिसॉर्ट और वेलनेस-आधारित पर्यटन की संभावना।

5. जलवायु कार्रवाई: भारत की नवीकरणीय ऊर्जा टोकरी में एक निम्न-कार्बन विकल्प जोड़ना।

निष्कर्ष:

भू-तापीय ऊर्जा भारत की नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति का एक बड़ा पैमाने पर अप्रयुक्त स्तंभ है। राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति (2025) एक समयोचित कदम है जो सरकारी समर्थन, अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों और निजी क्षेत्र की रुचि को एक साथ लाता है। हालाँकि उच्च लागत और खोज जोखिम बाधाएँ बने हुए हैं, लेकिन त्यक्त तेल कुओं का पुन: उपयोग और एन्हांस्ड भू-तापीय सिस्टम जैसी नवाचार इसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बना सकते हैं।

| यूपीएससी/पीएससी मुख्य प्रश्न: |