सन्दर्भ:

जैसे-जैसे विश्व जलवायु कार्रवाई के इस निर्णायक दशक में आगे बढ़ रहा है, भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दिया है। ब्राज़ील के बेलें शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र COP30 शिखर सम्मेलन में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि भारत, दिसंबर 2025 तक 2031–2035 की अवधि के लिए अपना संशोधित राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत करेगा। “NDC 3.0” के नाम से यह तीसरी अपडेट उस समय आ रही है जब वैश्विक उत्सर्जन को तात्कालिक रूप से सुधारना आवश्यक हो गया है।

-

- जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत ने बार-बार स्पष्ट किया है कि विकासशील देशों की सार्थक जलवायु कार्रवाई तभी संभव है जब उन्हें न्यायसंगत वित्तीय सहायता, किफायती प्रौद्योगिकियाँ तथा उन बौद्धिक संपदा प्रतिबंधों से मुक्ति मिले जो जलवायु संक्रमण की गति को धीमा करते हैं।

- जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत ने बार-बार स्पष्ट किया है कि विकासशील देशों की सार्थक जलवायु कार्रवाई तभी संभव है जब उन्हें न्यायसंगत वित्तीय सहायता, किफायती प्रौद्योगिकियाँ तथा उन बौद्धिक संपदा प्रतिबंधों से मुक्ति मिले जो जलवायु संक्रमण की गति को धीमा करते हैं।

COP30 में भारत की प्रमुख स्थिति:

-

- भारत ने रेखांकित किया कि वैश्विक जलवायु प्रयासों के केंद्र में कार्यान्वयन होना चाहिए। जलवायु कार्रवाई तभी सफल हो सकती है जब वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता-विकास सहायता सुलभ, किफायती और बौद्धिक संपदा प्रतिबंधों से मुक्त हो। भारत ने विकसित देशों से “नए, अतिरिक्त और रियायती” वित्तीय प्रवाह को खरबों डॉलर के स्तर पर उपलब्ध कराने की मांग की।

- भारत ने दोहराया कि विकसित देशों को अपने वर्तमान समय-सीमा से बहुत पहले नेट-ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। साथ ही भारत ने अपनी घरेलू जलवायु रणनीति में तीन प्रमुख प्रगतियों का उल्लेख किया:

- भारत ने रेखांकित किया कि वैश्विक जलवायु प्रयासों के केंद्र में कार्यान्वयन होना चाहिए। जलवायु कार्रवाई तभी सफल हो सकती है जब वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता-विकास सहायता सुलभ, किफायती और बौद्धिक संपदा प्रतिबंधों से मुक्त हो। भारत ने विकसित देशों से “नए, अतिरिक्त और रियायती” वित्तीय प्रवाह को खरबों डॉलर के स्तर पर उपलब्ध कराने की मांग की।

o न्यूक्लियर मिशन का शुभारंभ

o ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का विस्तार

o भारत की पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTR) जारी होने की तैयारी

-

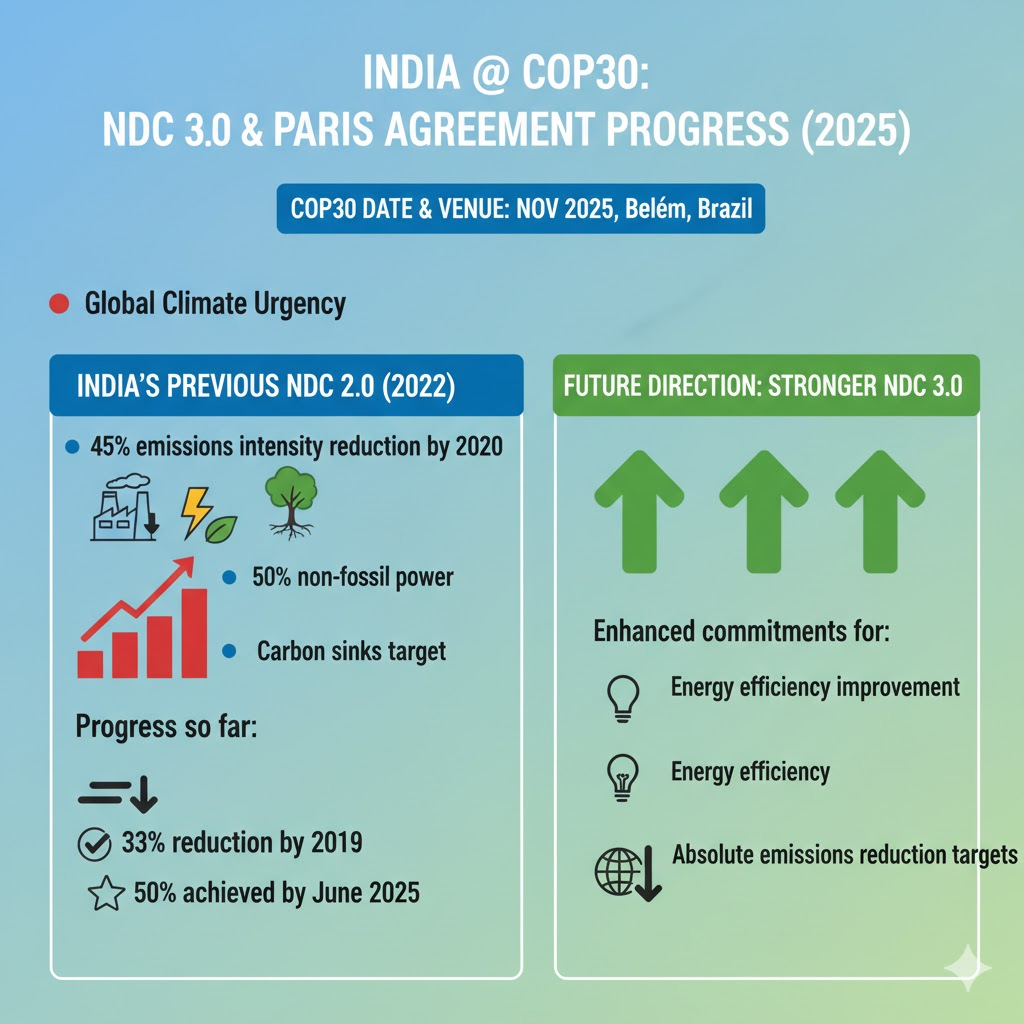

- भारत की उत्सर्जन तीव्रता 2005 की तुलना में 36% से अधिक घट चुकी है और उसकी कुल स्थापित विद्युत् क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो चुकी है जो 2030 के लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले है।

- भारत की उत्सर्जन तीव्रता 2005 की तुलना में 36% से अधिक घट चुकी है और उसकी कुल स्थापित विद्युत् क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो चुकी है जो 2030 के लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले है।

राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) क्या हैं?

पेरिस समझौते के केंद्र में NDCs ही हैं। ये प्रत्येक देश की ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी एवं जलवायु अनुकूलन को सुदृढ़ करने की योजना को प्रस्तुत करते हैं। हर देश से अपेक्षा की जाती है कि वह समय-समय पर अपने NDC तैयार करे, संप्रेषित करे और बनाए रखे तथा उन्हें लागू करने के लिए घरेलू स्तर पर कदम उठाए।

NDCs की प्रमुख विशेषताएँ:

-

- स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएँ: देशों द्वारा अपने उत्सर्जन-घटाने एवं अनुकूलन लक्ष्यों का निर्धारण स्वयं किया जाता है। इन लक्ष्यों को पूरा न करने पर कोई कानूनी दंड नहीं है, परंतु प्रगति की पारदर्शी रिपोर्टिंग अनिवार्य है।

- पाँच-वर्षीय अपडेट चक्र: हर पाँच वर्ष में NDC को अपडेट किया जाता है, और प्रत्येक नया NDC पिछले की तुलना में अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए।

- समानता एवं विकास-आवश्यकताएँ: समझौता मानता है कि भारत जैसे विकासशील देशों को उत्सर्जन चरम पर लाने के लिए अधिक समय आवश्यकता है। जलवायु प्रयासों को सतत विकास एवं गरीबी-उन्मूलन लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए।

- रैचेट तंत्र: अनुच्छेद 4.11 के अनुसार वैश्विक तापमान लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक देश एवं सामूहिक रूप से महत्वाकांक्षा को धीरे-धीरे बढ़ाना होगा।

- स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएँ: देशों द्वारा अपने उत्सर्जन-घटाने एवं अनुकूलन लक्ष्यों का निर्धारण स्वयं किया जाता है। इन लक्ष्यों को पूरा न करने पर कोई कानूनी दंड नहीं है, परंतु प्रगति की पारदर्शी रिपोर्टिंग अनिवार्य है।

रिपोर्टिंग एवं निगरानी:

NDC की प्रगति निम्न माध्यमों से ट्रैक की जाती है:

· द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTR)

· राष्ट्रीय इन्वेंटरी रिपोर्ट (NIR)

· जलवायु नीतियों, अनुकूलन प्रयासों और वित्तीय आवश्यकताओं के आँकड़े

· तकनीकी एवं क्षमता निर्माण आवश्यकताएँ

INDC से अपडेटेड NDC तक भारत की यात्रा:

भारत ने वर्ष 2015 में अपना INDC प्रस्तुत किया था, जिसमें आठ व्यापक लक्ष्य शामिल थे। इनमें से तीन लक्ष्य 2030 के लिए मात्रात्मक थे:

· कुल स्थापित बिजली क्षमता का 40% गैर-जीवाश्म स्रोतों से

· 2005 की तुलना में 33–35% उत्सर्जन तीव्रता में कमी

· 2.5–3 अरब टन अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण

अपडेटेड NDC लक्ष्य (2022–2030):

भारत ने 2022 में अपने लक्ष्यों को अधिक महत्वाकांक्षी बनाया:

· GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2030 तक 45% की कमी

· कुल स्थापित विद्युत् क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से

· वन एवं वृक्षावरण बढ़ाकर कार्बन सिंक को सुदृढ़ करना

भारत ने “पर्यावरण के लिए जीवन शैली (LiFE)” पहल भी शुरू की, जो संरक्षण-उन्मुख परंपराओं पर आधारित सतत उपभोग की संस्कृति को बढ़ावा देती है। ये लक्ष्य CBDR-RC सिद्धांत के अनुरूप हैं और भारत की विकास प्राथमिकताओं के साथ संतुलित हैं।

द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट का महत्व:

भारत अपनी पहली BTR जारी करने की तैयारी में है, जिसमें शामिल होंगे:

· ग्रीनहाउस गैसों की राष्ट्रीय सूची

· NDC के कार्यान्वयन की प्रगति

· क्षेत्रवार नीतियाँ एवं उपाय

· अनुकूलन एवं जलवायु-प्रभाव संबंधी आँकड़े

· वित्त और प्रौद्योगिकी की आवश्यकताएँ

· सुधार के लिए आवश्यक क्षेत्र

यह रिपोर्ट पेरिस समझौते के कठोर पारदर्शिता एवं मानिटरिंग ढाँचे में भारत की औपचारिक प्रविष्टि का संकेत है।

भारत की घरेलू जलवायु कार्रवाई को सुदृढ़ करने वाले कदम:

स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी:

· सौर, पवन और जलविद्युत क्षमता का तीव्र विस्तार

· अक्षय विनिर्माण के लिए PLI योजनाएँ

· विद्युतगतिशीलता और ऊर्जा-कुशल उपकरणों को बढ़ावा

· ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान और तैनाती

वन एवं परिदृश्य पुनर्स्थापन

सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से केवल 16 महीनों में दो अरब से अधिक पौधारोपण किया गया है, जिससे कार्बन सिंक मजबूत हुआ है।

औद्योगिक संक्रमण:

LeadIT जैसी पहलों के माध्यम से भारत वैश्विक भागीदारी के साथ उद्योगों को निम्न-कार्बन मार्गों की ओर अग्रसर कर रहा है।

अन्य प्रमुख क्षेत्रीय पहलें:

· उजाला LED कार्यक्रम

· भारतीय रेल का नेट-ज़ीरो लक्ष्य

· परिपत्र अर्थव्यवस्था एवं अपशिष्ट प्रबंधन सुधार

· जल एवं कृषि क्षेत्र की अनुकूलन रणनीतियाँ

भारत ने अपनी अधिकांश जलवायु कार्रवाई को घरेलू संसाधनों से वित्तपोषित किया है, परंतु ऊर्जा प्रणालियों, अवसंरचना और भारी उद्योगों में बड़े पैमाने पर संक्रमण के लिए अंतरराष्ट्रीय रियायती वित्त अत्यंत आवश्यक है।

अन्य देश NDC को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं?

100 से अधिक देश 2035 तक के लक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हैं, जिनका मुख्य फोकस जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना है।

उदाहरण:

· यूरोपीय संघ: 2030 तक 55% तथा 2035 तक 72.5% उत्सर्जन कटौती (1990 आधार वर्ष)

· ब्राज़ील: 2005 स्तर की तुलना में 2035 तक 59–67% कमी

· चीन: उत्सर्जन चरम के बाद 7–10% कमी, हालांकि सटीक चरम-वर्ष घोषित नहीं

NDCs का महत्व:

· वैश्विक जलवायु संतुलन: ये सामूहिक जलवायु कार्रवाई को गति देते हैं।

· राष्ट्रीय नीति दिशा: NDCs ऊर्जा, उद्योग, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक योजना को दिशा देते हैं।

· अंतरराष्ट्रीय सहयोग: ये देशों को समन्वित जलवायु रणनीति बनाने में सक्षम बनाते हैं।

· मॉनिटरिंग दबाव: नियमित रिपोर्टिंग देशों पर वास्तविक कार्रवाई दिखाने का दबाव बढ़ाती है।

· वित्त तक पहुंच: स्पष्ट और कार्यान्वयन योग्य NDCs ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसी संस्थाओं तक पहुंच सुगम बनाते हैं।

· कमियों की पहचान: NDC प्रक्रिया नीति-निष्पादन में विलंब और अंतराल की पहचान करने में मदद करती है।

पेरिस समझौते की रूपरेखा:

2015 में अपनाया गया पेरिस समझौता विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलवायु संधि है, जो तापमान वृद्धि को “2°C से काफी कम” और आदर्श रूप से 1.5°C तक सीमित रखने का लक्ष्य रखता है।

मुख्य तत्व:

· राष्ट्रीय परिस्थितियों के लिए लचीलेपन के साथ विधिक संरचना

· NDC आधारित प्रगतिशील महत्वाकांक्षा चक्र

· पाँच-वर्षीय वैश्विक स्टॉकटेक

· वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता-विकास के प्रावधान

· विकासशील देशों के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड सहायता

निष्कर्ष:

COP30 में भारत का संदेश स्पष्ट है कि जलवायु महत्वाकांक्षा तभी सार्थक है जब उसके साथ जलवायु क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हो। जैसे ही विश्व NDC 3.0 चक्र में प्रवेश कर रहा है, आने वाला दशक यह तय करेगा कि वैश्विक प्रयास पृथ्वी को सुरक्षित, निम्न-कार्बन भविष्य की ओर ले जा पाते हैं या नहीं। पेरिस समझौते के दस वर्ष पूरे होते समय भारत की आगामी प्रतिबद्धताएँ न केवल उसकी घरेलू ऊर्जा-परिवर्तन यात्रा को आकार देंगी, बल्कि 1.5°C लक्ष्य को जीवित रखने की वैश्विक लड़ाई को भी दिशा देंगी।

| UPSC/PSC मुख्य परीक्षा प्रश्न: |