परिचय:

भारत की नदियाँ हमेशा से पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का केंद्र रही हैं। हालाँकि, वे बढ़ते प्रदूषण भार से गंभीर दबाव में हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की एक मूल्यांकन रिपोर्ट (सितंबर 2025) ने इस संकट की गहराई को उजागर किया है। महाराष्ट्र ने सर्वाधिक प्रदूषित नदी खंडों (54) की संख्या दर्ज गयी है, इसके बाद कई अन्य राज्य आते हैं। यद्यपि पिछले मूल्यांकन की तुलना में प्रदूषित खंडों की संख्या में मामूली गिरावट हुई है, परंतु समग्र स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है।

सीपीसीबी रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

सीपीसीबी ने 2022 और 2023 के जल गुणवत्ता आँकड़ों की समीक्षा की, जिसमें देशभर के 2,116 निगरानी स्थलों को शामिल किया गया। निष्कर्ष स्पष्ट थे:

-

- 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 271 नदियों पर 296 नदी खंड प्रदूषित पाए गए। यह पहले दर्ज किए गए 311 प्रदूषित खंडों की तुलना में मामूली सुधार है।

- इनमें से 37 खंडों को प्राथमिकता I श्रेणी में रखा गया, अर्थात् वे सर्वाधिक प्रदूषित थे जिनमें जैव रासायनिक ऑक्सीजन माँग (बीओडी) 30 mg/L से अधिक दर्ज की गई। यह पिछले रिपोर्ट में दर्ज 46 खंडों की तुलना में कम है।

- सबसे अधिक प्रभावित खंड तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड (प्रत्येक में पाँच), गुजरात (चार) और कर्नाटक (तीन) में केंद्रित थे।

- उल्लेखनीय प्रदूषित खंडों में यमुना (पल्ला से असगरपुर, दिल्ली), साबरमती (अहमदाबाद), चंबल (नगदा से गांधीसागर बाँध, मध्य प्रदेश), तुंगभद्रा (कर्नाटक), और सरबंगा (तमिलनाडु) शामिल हैं।

- जिन नदियों की जल गुणवत्ता ख़राब है: उनमें झेलम (जम्मू एवं कश्मीर), गंगा, रामरेखा, सिखराना (बिहार), हसदेव और महानदी (छत्तीसगढ़), साल और मापुसा (गोवा), पेरियार (केरल), कृष्णा (तेलंगाना), अम्बा और सावित्री (महाराष्ट्र) और कोसी (उत्तराखंड) शामिल हैं।

- 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 271 नदियों पर 296 नदी खंड प्रदूषित पाए गए। यह पहले दर्ज किए गए 311 प्रदूषित खंडों की तुलना में मामूली सुधार है।

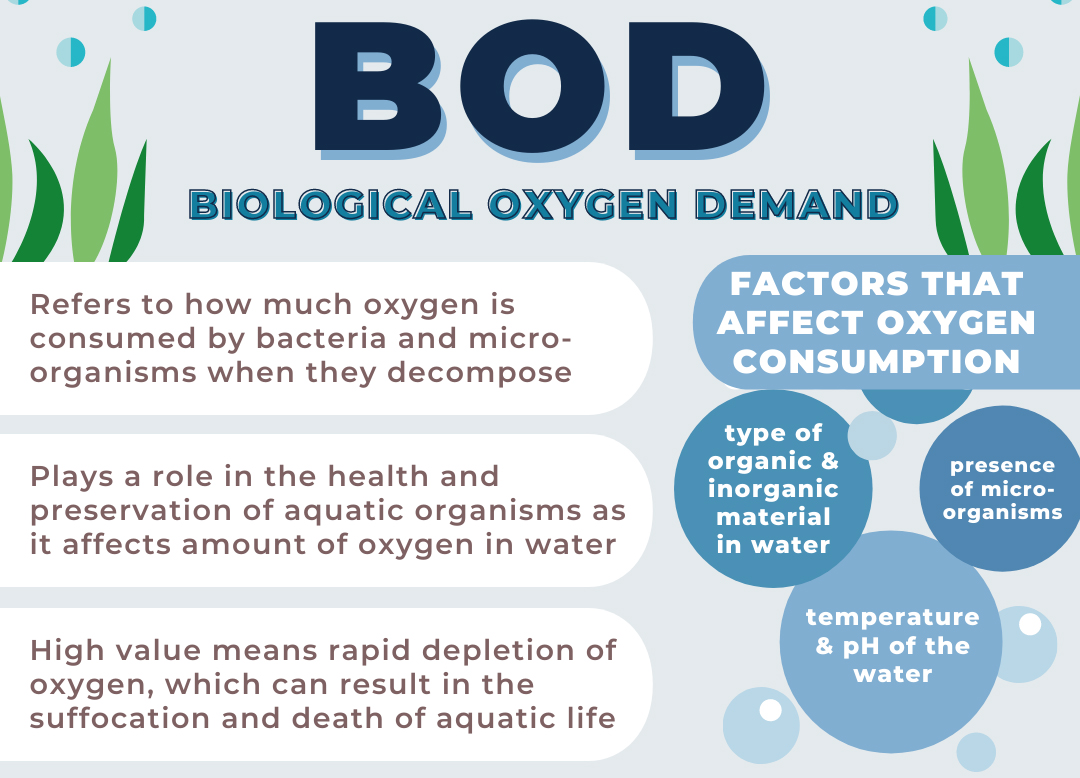

जैव रासायनिक ऑक्सीजन माँग (बीओडी) के बारे में:बीओडी नदी जल गुणवत्ता का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण मानदंड है। यह उस ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है जो पानी में उपस्थित जैविक पदार्थ को तोड़ने के लिए सूक्ष्मजीवों को चाहिए।

सीपीसीबी इस वर्गीकरण का उपयोग प्रदूषण की गंभीरता पर नज़र रखने और हस्तक्षेपों की प्राथमिकता तय करने के लिए करता है। |

प्रदूषित नदी खंड क्या होता है?

प्रदूषित खंड उस स्थिति को कहते हैं जब नदी के दो या अधिक लगातार स्थलों पर बीओडी 3 mg/L से अधिक हो। ऐसे खंड अलग-थलग प्रदूषण की बजाय निरंतर प्रदूषक भार का संकेत देते हैं।

नदी प्रदूषण के प्रमुख कारण:

1. अशोधित सीवेज

-

-

- नदी प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण।

- भारत में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 60% से अधिक सीवेज का शोधन नहीं होता और यह सीधे नदियों में प्रवाहित हो जाता है।

- इससे पानी उपभोग योग्य नहीं रहता, बीमारियाँ फैलती हैं और घुलित ऑक्सीजन घटती है, जिससे जलीय जीवन खतरे में पड़ता है।

- नदी प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण।

-

2. औद्योगिक अपशिष्ट

-

-

- वस्त्र, चमड़ा, चीनी, रसायन और कागज़ जैसे उद्योग नदियों में भारी धातुएँ और रसायन प्रवाहित करते हैं।

- कई फैक्ट्रियाँ अपशिष्ट शोधन संयंत्रों (ETPs) को दरकिनार करती हैं या उनका दुरुपयोग करती हैं, कभी-कभी आधिकारिक मानकों को पूरा करने हेतु अपशिष्ट को पतला कर देती हैं।

- प्रमुख हॉटस्पॉट में कानपुर के पास गंगा, दिल्ली में यमुना और झारखंड में दामोदर शामिल हैं।

- वस्त्र, चमड़ा, चीनी, रसायन और कागज़ जैसे उद्योग नदियों में भारी धातुएँ और रसायन प्रवाहित करते हैं।

-

3. कृषि अपवाह

-

-

- उर्वरकों और कीटनाशकों का वर्षा के दौरान खेतों से बहकर नदियों में पहुँचना।

- नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व यूट्रोफिकेशन को बढ़ावा देते हैं, जिससे शैवाल वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है।

- पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से राख और अवशेष नदियों तक पहुँचते हैं।

- उर्वरकों और कीटनाशकों का वर्षा के दौरान खेतों से बहकर नदियों में पहुँचना।

-

4. धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ

-

-

- मूर्ति विसर्जन, अंतिम संस्कार और चढ़ावे से नदियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस, जहरीले रंग, प्लास्टिक और पुष्प कचरा मिलते हैं।

- वाराणसी और गंगा तटवर्ती अन्य नगरों के घाट गंभीर रूप से प्रभावित हैं।

- मूर्ति विसर्जन, अंतिम संस्कार और चढ़ावे से नदियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस, जहरीले रंग, प्लास्टिक और पुष्प कचरा मिलते हैं।

-

5. ठोस कचरा और प्लास्टिक

-

-

- भारत विश्व के सबसे बड़े प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादकों में है, जिसका बड़ा हिस्सा नदियों में पहुँचता है।

- मुंबई की मीठी नदी और यमुना से जुड़े नाले ठोस कचरे से जाम हैं।

- दिल्ली के गाज़ीपुर जैसे लैंडफिल से रिसाव पास के जलस्रोतों को और प्रदूषित करता है।

- भारत विश्व के सबसे बड़े प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादकों में है, जिसका बड़ा हिस्सा नदियों में पहुँचता है।

-

6. बालू खनन और अतिक्रमण

-

-

- रेत खनन नदी प्रवाह को बदलता है, पानी को गन्दा करता है और नदी तल को अस्थिर करता है।

- अवैध अतिक्रमण नदी की प्राकृतिक वहन क्षमता को कम करता है, जिससे बाढ़ का जोखिम और प्रदूषण भार बढ़ता है।

- रेत खनन नदी प्रवाह को बदलता है, पानी को गन्दा करता है और नदी तल को अस्थिर करता है।

-

7. तापीय और रेडियोधर्मी प्रदूषण

-

-

- तापीय विद्युत संयंत्रों से निकले गर्म जल से नदी का तापमान बढ़ता है, ऑक्सीजन घटती है और जलीय जीवों को नुकसान पहुँचता है।

- झारखंड (जादूगोड़ा) में यूरेनियम खनन को स्थानीय जलस्रोतों के रेडियोधर्मी प्रदूषण से जोड़ा गया है।

- तापीय विद्युत संयंत्रों से निकले गर्म जल से नदी का तापमान बढ़ता है, ऑक्सीजन घटती है और जलीय जीवों को नुकसान पहुँचता है।

-

8. जलवायु संबंधी दबाव

-

-

- अनियमित वर्षा और लंबे शुष्क काल से नदी प्रवाह घटता है और प्रदूषक सघन हो जाते हैं।

- चरम वर्षा घटनाएँ अचानक भारी मात्रा में प्रदूषक नदियों में पहुँचा देती हैं।

- अनियमित वर्षा और लंबे शुष्क काल से नदी प्रवाह घटता है और प्रदूषक सघन हो जाते हैं।

-

नदी प्रदूषण के परिणाम:

1. मानव स्वास्थ्य

-

- प्रदूषित जल हैजा, पेचिश, टायफॉयड और हेपेटाइटिस फैलाता है, जिससे हर वर्ष लाखों प्रभावित होते हैं।

- प्रदूषित जल हैजा, पेचिश, टायफॉयड और हेपेटाइटिस फैलाता है, जिससे हर वर्ष लाखों प्रभावित होते हैं।

2. पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति

-

- कम ऑक्सीजन स्तर और विषैले पदार्थ मछलियों और अन्य जलीय जीवों को मारते हैं।

- जैव विविधता की हानि से खाद्य शृंखला और नदी पारिस्थितिकी बाधित होती है।

- कम ऑक्सीजन स्तर और विषैले पदार्थ मछलियों और अन्य जलीय जीवों को मारते हैं।

3. जैववृद्धि (Biomagnification)

-

- भारी धातु जैसे प्रदूषक छोटे जीवों में जमा होते हैं और खाद्य शृंखला के माध्यम से मानव शरीर तक पहुँचते हैं।

- भारी धातु जैसे प्रदूषक छोटे जीवों में जमा होते हैं और खाद्य शृंखला के माध्यम से मानव शरीर तक पहुँचते हैं।

4. बाढ़ का जोखिम

-

- कचरे का जमाव और रेत खनन नदी प्रवाह को बाधित करता है, जिससे ग्रामीण और शहरी बाढ़ में वृद्धि होती है।

- कचरे का जमाव और रेत खनन नदी प्रवाह को बाधित करता है, जिससे ग्रामीण और शहरी बाढ़ में वृद्धि होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा:

|

प्रमुख सरकारी योजनाएँ और पहलें

1. नमामि गंगे कार्यक्रम (NGP)

-

-

- 2014 में शुरू, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) द्वारा लागू।

- पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्तपोषित।

- फोकस: सीवेज शोधन, नदी तट विकास, सतही सफाई, वनीकरण, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, जन-जागरूकता और ग्राम स्तरीय हस्तक्षेप (गंगा ग्राम)।

- साधारण प्रदूषण नियंत्रण से समग्र नदी बेसिन प्रबंधन की ओर बदलाव।

- 2014 में शुरू, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) द्वारा लागू।

-

2. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP)

-

-

- 1995 में आरंभ, गंगा बेसिन से बाहर की नदियों में प्रदूषण कम करने हेतु।

- 1995 में आरंभ, गंगा बेसिन से बाहर की नदियों में प्रदूषण कम करने हेतु।

-

3. अमृत सरोवर मिशन

-

-

- 2022 में आरंभ, प्रत्येक जिले में 75 जलाशयों का पुनर्जीवन करने के लिए।

- 2022 में आरंभ, प्रत्येक जिले में 75 जलाशयों का पुनर्जीवन करने के लिए।

-

4. राष्ट्रीय जल मिशन

-

-

- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC) का घटक।

- एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, अपव्यय कम करने और समान वितरण पर फोकस।

- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC) का घटक।

-

5. अन्य उपाय

-

-

- उद्योग-विशिष्ट चार्टर (जैसे पल्प एवं पेपर, वस्त्र, चीनी)।

- सतत कृषि और जोखिम प्रबंधन का प्रोत्साहन (एनएमसीजी के तहत)।

- स्थानीय स्तर पर कचरा पृथक्करण और विकेन्द्रीकृत शोधन प्रयास।

- उद्योग-विशिष्ट चार्टर (जैसे पल्प एवं पेपर, वस्त्र, चीनी)।

-

आगे की राह:

1. सीवेज अवसंरचना को मजबूत करना: शोधन संयंत्रों का निर्माण और उन्नयन, संचालन और रखरखाव पर बल।

2. औद्योगिक नियंत्रण सख्त करना: शून्य अपशिष्ट प्रवाह लागू करना और अपशिष्ट शोधन संयंत्रों को दरकिनार करने वाले उद्योगों को दंडित करना।

3. कृषि सुधार: जैविक खेती को बढ़ावा, उर्वरक उपयोग नियंत्रित करना, पराली जलाने के विकल्पों को प्रोत्साहन।

4. सामुदायिक भागीदारी: जन-जागरूकता अभियान और स्थानीय समुदायों की निगरानी में भागीदारी।

5. नदी पुनर्जीवन पर बल: शहर-केंद्रित परियोजनाओं के बजाय बेसिन-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाना।

6. प्रौद्योगिकी का उपयोग: वास्तविक समय निगरानी सेंसर और जीआईएस उपकरणों का प्रयोग।

7. जलवायु अनुकूलन: जल गुणवत्ता लक्ष्यों को जलवायु लचीलापन योजनाओं से जोड़ना।

निष्कर्ष:

नदियाँ केवल पारिस्थितिक संपत्ति नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और जनस्वास्थ्य की जीवनरेखाएँ हैं। सीपीसीबी के नवीनतम निष्कर्ष बताते हैं कि प्रदूषित खंडों की संख्या में कुछ गिरावट हुई है, लेकिन गंभीर हॉटस्पॉट अभी भी व्यापक हैं। नदी प्रदूषण से निपटना केवल खंडित परियोजनाओं से संभव नहीं है; इसके लिए सतत राजनीतिक इच्छाशक्ति, कठोर प्रवर्तन, प्रौद्योगिकीय नवाचार और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है। तभी भारत अपनी नदियों को स्वच्छ, जीवित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

|

UPSC/PSC मुख्य प्रश्न: भारत में जल संकट प्रबंधन के उपाय के रूप में नदी जोड़ने की अवधारणा की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नदी प्रदूषण के संदर्भ में किन पारिस्थितिक और जलविज्ञानीय जोखिमों पर विचार किया जाना चाहिए? |