सन्दर्भ:

आज के परिदृश्य में कनेक्टिविटी वैश्विक व्यापार, कूटनीति और विकास में अहम भूमिका निभाती है। यह वस्तुओं, सेवाओं, धन, लोगों और डेटा की सीमाओं के पार सुगम आवाजाही को संभव बनाती है। इससे मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाएं बनती हैं, व्यापार को समर्थन मिलता है और देशों के बीच सहयोग बेहतर होता है।

- अतीत में समुद्री मार्गों का उपयोग औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा उपनिवेशों से सस्ते कच्चे माल को ले जाने और अपने तैयार उत्पादों को वैश्विक बाजारों में बेचने के लिए किया जाता था लेकिन अब भारत, चीन, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया जैसे विकासशील देश विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स के नए केंद्र बन रहे हैं। ये देश बेहतर तकनीक में निवेश कर रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम को सुधार रहे हैं और व्यापार वित्तपोषण के नए तरीके खोज रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं उत्तर (विकसित देश) से दक्षिण (विकासशील देश) की ओर स्थानांतरित हो रही हैं।

विश्व बैंक का कहना है कि विकासशील देश अब वैश्विक समुद्री निर्यात का लगभग 55% और आयात का 61% संभालते हैं, जो वैश्विक शिपिंग में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

समुद्री व्यापार की प्रवृत्तियाँ और बंदरगाहों का महत्व:

वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा के रूप में, समुद्री व्यापार बाजारों को जोड़ता है, आपूर्ति श्रृंखलाओं को गति देता है और उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ता है। कोविड-19 और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के कारण व्यवधानों के बावजूद, समुद्री गतिविधियाँ फिर से उभर रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) 2024 के अनुसार:

- 2023 में समुद्री व्यापार में 2.4% की वृद्धि हुई, जो 12.3 बिलियन टन तक पहुंच गया।

- यह 2029 तक हर साल 2% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

समुद्री परिवहन अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय व्यापार प्रवाह का 80% से अधिक संभालता है, जिससे बंदरगाह आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण साधन बन जाते हैं। बंदरगाह व्यापार, रोजगार, औद्योगिक समूह निर्माण और बुनियादी ढांचे की वृद्धि को सक्षम करते हैं। शिपिंग उद्योग वर्तमान में हर साल लगभग 11 बिलियन टन माल का परिवहन करता है और इसका योगदान वैश्विक GDP, जनकल्याण और व्यापार में लगातार बढ़ रहा है।

हालांकि, वैश्विक शिपिंग मार्ग रूस-यूक्रेन युद्ध, लाल सागर में व्यवधान और मध्य पूर्व संघर्षों के कारण बढ़ती अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं। इससे कई विकासशील देशों में ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति की लागत और उपलब्धता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में एक है – छोटे द्वीप विकासशील राज्य (SIDS)। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार, SIDS के लिए समुद्री संपर्क पिछले दशक में 9% घट गया है, जिससे वे अन्य क्षेत्रों की तुलना में वैश्विक व्यापार नेटवर्क से दस गुना कम जुड़े हुए हैं। यह समुद्र-आधारित अर्थव्यवस्थाओं की भू-राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

भारत की समुद्री स्थिति:

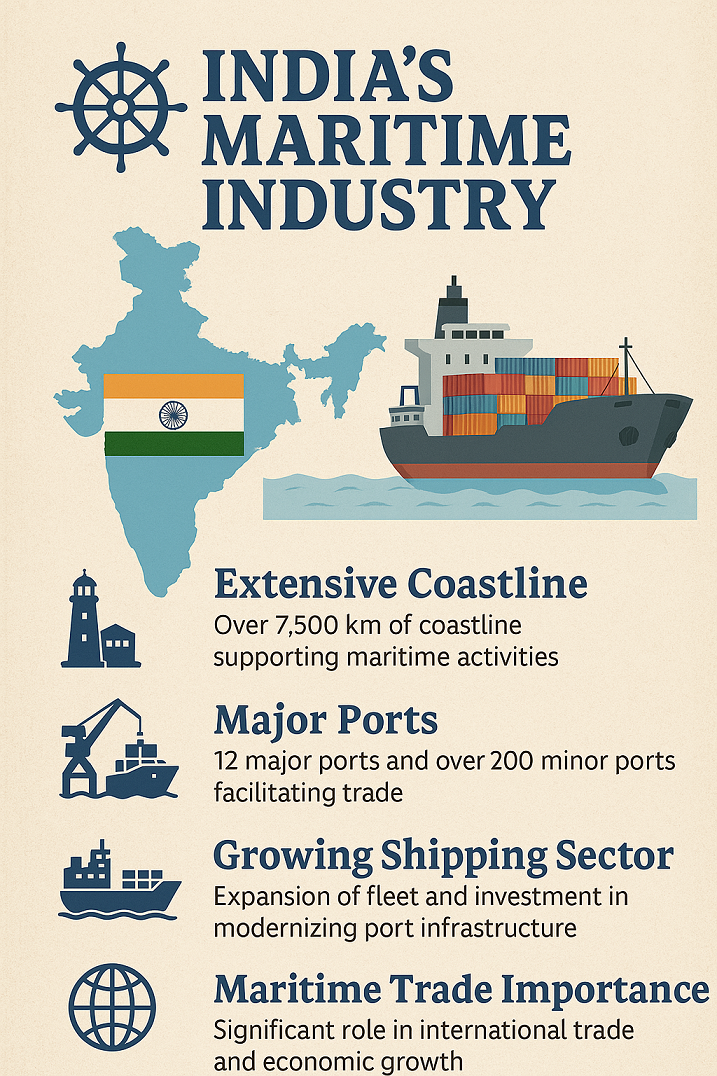

वैश्विक दक्षिण में एक उभरती शक्ति के रूप में भारत की समुद्री स्थिति विशेष है। इसमें:

• 28 में से 9 राज्यों की समुद्री सीमाएं हैं।

• 1,382 द्वीप भारत के अधिकार क्षेत्र में हैं।

• भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला है।

भारत 1,530 जहाजों का बेड़ा संचालित करता है और इसकी बंदरगाह संरचना में 217 बंदरगाह हैं, जिनमें से 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। पिछले एक दशक में भारत के बंदरगाह क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई है:

• 2014–15 में 871.52 मिलियन टन से बढ़कर 2023–24 में 1,629.86 मिलियन टन कार्गो यातायात हुआ।

विशिष्ट बंदरगाह प्रदर्शन में शामिल हैं:

• पारादीप पोर्ट ने 2023–24 में 188 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित किया।

• जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ने 151 मिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध अधिशेष प्राप्त किया।

भारत की ‘मैरिटाइम विजन 2030’ योजना बंदरगाह अवसंरचना को आर्थिक विकास और वैश्विक व्यापार एकीकरण की रीढ़ के रूप में बदलने का लक्ष्य रखती है। यह योजना 2035 तक बंदरगाह क्षमता, लॉजिस्टिक्स, डिजिटलीकरण और स्थिरता को उन्नत करने के लिए 82 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखती है। संचालन स्तर पर, भारतीय बंदरगाहों पर औसत टर्नअराउंड समय 22.57 घंटे तक सुधर गया है, जो बढ़ती दक्षता को दर्शाता है।

भारत के समुद्री क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ:

प्रगति के बावजूद, भारत का समुद्री क्षेत्र कई चुनौतियों से जूझ रहा है:

• कई गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर पुरानी अवसंरचना।

• पुराने जहाज और सीमित स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता।

• उच्च जहाज निर्माण लागत और समुद्री घटकों का कम घरेलू उत्पादन।

• लॉजिस्टिक्स और माल भाड़ा शुल्क अधिक।

• सतत शिपिंग प्रौद्योगिकी में निवेश की कमी।

• विशेष रूप से उच्च-तकनीकी बंदरगाह प्रबंधन में कौशल की बड़ी कमी।

• नियामक अड़चनें, जैसे भूमि अधिग्रहण और तटीय क्षेत्र स्वीकृति में देरी।

• उच्च कर और आयात शुल्क, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी हतोत्साहित होती है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी और स्मार्ट पोर्ट समाधान:

डिजिटलीकरण वैश्विक शिपिंग को बदल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और स्मार्ट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम (SPIMS) जैसी तकनीकें समुद्री संचालन में अधिक दक्षता और पारदर्शिता ला रही हैं।

भारत में, ‘सागरमाला’ पहल बंदरगाह आधुनिकीकरण को सुधार का एक प्रमुख स्तंभ मानती है। इसके उद्देश्य हैं:

• नियमों को सरल बनाना

• बंदरगाह दक्षता में सुधार

• लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना

• स्मार्ट और टिकाऊ बंदरगाह संचालन को सक्षम बनाना

कंटेनर और जहाजों की आवाजाही पर रियल टाइम डेटा एकत्र कर भारतीय बंदरगाह देरी कम कर सकते हैं, क्षमता बढ़ा सकते हैं और अंतिम-मील संपर्क को बेहतर बना सकते हैं। शोर पावर और ग्रीन फ्यूल्स को अपनाना भारत के पर्यावरणीय लक्ष्यों को भी पूरा करता है।

कार्यबल और कौशल विकास:

जैसे-जैसे बंदरगाह और जहाज स्मार्ट हो रहे हैं, भारत को कुशल समुद्री पेशेवरों की गंभीर कमी का समाधान करना होगा। प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं:

• कंटेनर लॉजिस्टिक्स प्रबंधन

• जहाज यातायात सेवाएं

• डिजिटल सिस्टम का उपयोग कर टर्मिनल संचालन

• रखरखाव और पूर्वानुमान के लिए AI और IoT का अनुप्रयोग

भारत को वैश्विक मानकों के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, समुद्री शिक्षा सुधार में, इंडस्ट्री-इंस्टिट्यूट भागीदारी के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण में निवेश करना चाहिए।

21वीं सदी के कौशल से लैस कार्यबल आधुनिक बंदरगाह अवसंरचना संचालित करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में सहायक होगा।

पर्यावरणीय नियम और सतत वित्तपोषण:

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) अक्टूबर 2025 तक शिपिंग के लिए नए नेट-ज़ीरो नियम अपनाने वाला है, जो:

• स्वच्छ ईंधन और कम उत्सर्जन को अनिवार्य बनाएगा।

• वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण ढांचा लागू करेगा।

• जहाजों और बंदरगाहों में संरचनात्मक और परिचालन बदलावों की आवश्यकता उत्पन्न करेगा।

भारत को 2030 तक इन नियमों का पालन करने के लिए हर साल 8–10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत झेलनी पड़ सकती है, जिससे ईंधन लागत में 14% और माल भाड़ा दरों में 5% की वृद्धि हो सकती है। ये लागतें छोटे ऑपरेटरों पर बोझ बन सकती हैं और इस क्षेत्र के संक्रमण को धीमा कर सकती हैं।

इसे देखते हुए, भारत ने 2024–25 के केंद्रीय बजट में 25,000 करोड़ रुपये (लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर) की राशि के साथ एक ‘मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड’ (MDF) प्रस्तावित किया है। हालांकि, यह अपर्याप्त है क्योंकि:

• ग्रीन शिपिंग के लिए कर छूट नहीं है

• आयातित घटकों की लागत अधिक है

• संरचित ऋण, इक्विटी या मिश्रित वित्त तंत्र की कमी है

भारत को एक हरित वित्तीय रोडमैप तैयार करना चाहिए, जिसमें शामिल हो:

• जहाजों को उन्नत करने और स्वच्छ ईंधन अपनाने के लिए कर छूट

• नवाचार और अनुसंधान के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी

• विशेष रूप से छोटे खिलाड़ियों के लिए रियायती ऋण की पहुंच

निष्कर्ष:

भारत वैश्विक समुद्री मामलों में एक रणनीतिक मोड़ पर खड़ा है। इसका भौगोलिक लाभ, विशाल EEZ, विस्तारित अर्थव्यवस्था और बंदरगाह विकास योजनाएं इसे इंडो-पैसिफिक समुद्री क्षेत्र में नेतृत्व के लिए उपयुक्त बनाती हैं।

इस क्षमता को साकार करने के लिए भारत को चाहिए कि वह:

• बंदरगाह शासन में सुधार करे और विनियमन को सरल बनाए।

• अपने जहाजी बेड़े को उन्नत करे और सतत तकनीक अपनाए।

• डिजिटल रूप से सक्षम समुद्री कार्यबल विकसित करे।

• हरित और दीर्घकालिक पूंजी तक आसान पहुंच सुनिश्चित करे।

• क्षेत्रीय सहयोग और दक्षिण-दक्षिण समुद्री साझेदारियों को मजबूत करे।

बंदरगाह प्रदर्शन में सुधार, डिजिटल नवाचार को अपनाने और अपने समुद्री एजेंडे में स्थिरता को शामिल कर भारत भविष्य की लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और समावेशी महासागर अर्थव्यवस्थाओं का केंद्रीय भागीदार बन सकता है।

| मुख्य प्रश्न: |