सन्दर्भ :

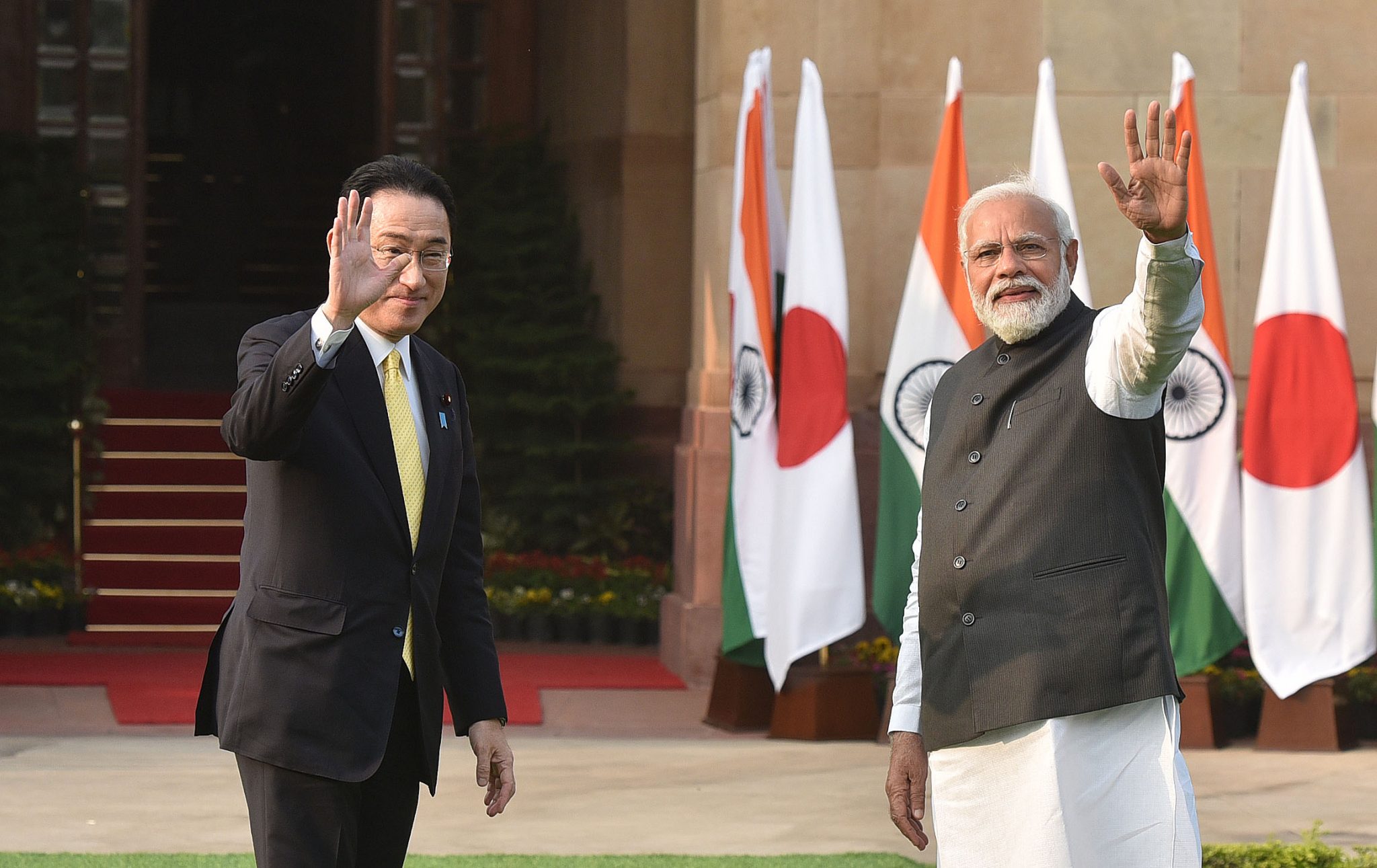

आर्थिक विकास, रणनीतिक सहयोग और वैश्विक शासन में साझा हितों से प्रेरित होकर भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध हाल के दशकों में काफी विकसित हुए हैं। अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद, दोनों देश समान रणनीतिक उद्देश्यों, विशेष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार से जुड़े लक्ष्यों से एकजुट हैं। यह व्यापक साझेदारी न केवल भारत और जापान के लिए, बल्कि व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक समुदाय के लिए भी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है।

सामरिक हितों में समानता:

भारत-जापान संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कारक उनके रणनीतिक हितों का अभिसरण है। दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) और जापान की 'स्वतंत्र और खुला हिंद-प्रशांत' (एफओआईपी) रणनीति के लक्ष्य समान हैं, जिनमें शामिल हैं:

· नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना

· नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

· दक्षिण चीन सागर में समुद्री सुरक्षा की रक्षा करना

इसके अतिरिक्त, दोनों देश सप्लाई चेन रिसिलिएंस इनिशिएटिव (SCRI) में शामिल हैं, जिसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उसके प्रभुत्व का मुकाबला करना है। यह पहल सुरक्षित और विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं।

रणनीतिक संपर्क

भारत और जापान ने क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहलों पर सहयोग किया है। उल्लेखनीय परियोजनाओं में शामिल हैं:

· भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और जापान की 'गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए साझेदारी' पहल, जोकि दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने पर केंद्रित है। यह सहयोग टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे क्षेत्र के भीतर अधिक आर्थिक एकीकरण की सुविधा मिलती है।

· एशिया -अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) , जिसका उद्देश्य पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के बीच संबंधों को मजबूत करना है। यह पहल बुनियादी ढांचे, व्यापार और निवेश पर केंद्रित है, जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भारत के विज़न 2025 में पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास शामिल है, जोकि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और जापान की एफओआईपी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण अभिसरण बिंदु के रूप में कार्य करेगा।

रक्षा संबंध

भारत और जापान के बीच रक्षा संबंध काफी हद तक मजबूत हुए हैं, जिसमें रणनीतिक सहयोग और आपसी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख घटनाक्रमों में शामिल हैं:

- क्रॉस-सर्विसिंग समझौता (एसीएसए) : यह दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाता है।

- संयुक्त सैन्य अभ्यास : जैसे धर्म गार्जियन , शिन्यू मैत्री और जेआईएमईएक्स (Jimex) , जोकि आतंकवाद-निरोध, मानवीय सहायता और शांति स्थापना जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाते हैं।

ये रक्षा पहल भारतीय और जापानी सेनाओं के बीच बेहतर अंतर-संचालन को बढ़ावा देने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में मदद करती हैं।

आर्थिक संबंध:

भारत और जापान के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं, जिनमें महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारी भी शामिल है। प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं:

- वित्त वर्ष 2022-2023 में द्विपक्षीय व्यापार 21.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

- व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) : 2011 में हस्ताक्षरित इस समझौते से व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने में मदद मिली है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जैसे प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं और भारत में सीमित जापानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)।

जापान ने भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल जैसी उल्लेखनीय परियोजनाएं शामिल हैं। 2022 और 2027 के बीच भारत में 5 ट्रिलियन येन के निवेश का जापान का लक्ष्य भारत की आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक परिवर्तन में योगदान देने की जापान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

ऊर्जा सहयोग

ऊर्जा सहयोग भारत-जापान संबंधों का एक और स्तंभ है। प्रमुख घटनाक्रमों में शामिल हैं:

· भारत-जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी (सीईपी) : 2022 में शुरू की जाने वाली यह साझेदारी जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास, ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन में कमी के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।

· परमाणु ऊर्जा सहयोग : परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए 2017 भारत-जापान समझौता परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाता है।

भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए जापान का समर्थन, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता की पेशकश, इस महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करती है।

बहुपक्षवाद के पक्षधर:

दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं , जहाँ दोनों देश स्थायी सदस्यता चाहते हैं। उनका सहयोग क्वाड , जी20 और जी4 जैसे वैश्विक मंचों तक फैला हुआ है । दोनों देश परमाणु अप्रसार, निरस्त्रीकरण और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर सहयोग करते हैं। इन मंचों पर उनके संयुक्त प्रयास वैश्विक शासन को आकार देने और एक स्थिर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग:

भारत और जापान संयुक्त मिशनों और अनुसंधान पहलों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं। उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं:

- चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन (LUPEX) : चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करने के लिए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जापान की JAXA के बीच एक सहयोग , माना जाता है कि वहां पानी की बर्फ (Water ice)जैसे बहुमूल्य संसाधन मौजूद हैं जो भविष्य में मानव अन्वेषण में सहायक हो सकते हैं।

यह साझेदारी दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाती है और तकनीकी संबंधों को मजबूत करती है, जिससे उभरती प्रौद्योगिकियों में आगे सहयोग के द्वार खुलते हैं।

भारत के लिए महत्व:

· बुनियादी ढांचे का विकास : मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना जैसे जापान के योगदान भारत के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को बदल रहे हैं।

· आर्थिक विकास : जापान विदेशी निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेषकर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में। 2022 और2027 के बीच जापान से 5 ट्रिलियन येन का निवेश भारत के औद्योगिक परिवर्तन के लिए इसके महत्व को रेखांकित करता है।

· कौशल विकास : तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआईटीपी) और निर्दिष्ट कुशल श्रमिक (एसएसडब्ल्यू) जैसी पहल भारतीय श्रमिकों को बहुमूल्य कौशल प्रदान करती हैं, जिससे भारत की मानव पूंजी में वृद्धि होती है।

· आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) : जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है, जोकि बुनियादी ढांचे, शिक्षा और सामाजिक विकास परियोजनाओं को समर्थन देता है।

जापान के लिए महत्व

· जनसांख्यिकीय लाभ : भारत की विशाल, युवा जनसंख्या जापान को अपनी वृद्ध होती जनसंख्या और कार्यबल की कमी से निपटने के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराती है।

· बाजार के अवसर : भारत का बढ़ता बाजार जापानी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में।

· प्राकृतिक संसाधन : भारत के समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, विशेषकर लौह अयस्क, जापान के लिए एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति बने हुए हैं, जोकि ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक विकास के लिए उन पर निर्भर रहा है।

संबंधो में चुनौतियाँ

· द्विपक्षीय व्यापार : व्यापार अपेक्षाकृत कम बना हुआ है, भारत को प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं, कड़े गुणवत्ता मानकों और गैर-टैरिफ बाधाओं जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे निर्यात लागत बढ़ जाती है।

· भारत में जापानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश : भारत में जापानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जापान के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में कम बना हुआ है, जिससे गहन आर्थिक सहयोग सीमित हो रहा है।

· रणनीतिक मतभेद : दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण में एकमत हैं, लेकिन चीन के प्रति उनके दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। भारत दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरूमध्य में चीन की कार्रवाइयों की सीधे आलोचना करने में अधिक संयमित रहा है, जबकि जापान ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों सहित कई क्षेत्रों में खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जोड़ लिया है।

आगे की राह:

1. व्यापार और निवेश में तेजी लाना : सीईपीए समझौते में मुद्दों की समीक्षा और समाधान तथा व्यापार बाधाओं को कम करने से आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।

2. रक्षा सहयोग : विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए अधिक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना।

3. उभरते क्षेत्रों में सहयोग : आधुनिक जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना।

4. लोगों के बीच आदान-प्रदान : व्यापारिक और सांस्कृतिक स्तर पर संवाद और आदान-प्रदान को बढ़ाने से द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे और आपसी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष :

भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों के लिए अपार संभावनाएं रखते हैं, जोकि आर्थिक और तकनीकी सहयोग से आगे बढ़कर क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक शासन पर रणनीतिक सहयोग तक फैले हुए हैं। मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके और प्रमुख क्षेत्रों में प्रयासों में तेजी लाकर, भारत और जापान अपनी साझेदारी को और मजबूत कर सकते हैं, जिससे एक स्थिर, समृद्ध और एकीकृत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में योगदान मिल सकता है। इस संबंध के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए, दोनों देशों को एक 'लाभ और समृद्धि का आर्क' बनाने की दिशा में काम करना चाहिए जोकि एशिया में आपसी विकास, स्थिरता और एकीकरण को बढ़ावा दे।

|

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न: भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध हैं, लेकिन गहन सहयोग के लिए कुछ चुनौतियों का समाधान किया जाना आवश्यक है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें और इन चुनौतियों से निपटने तथा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कदम सुझाएँ। (उत्तर 250 शब्दों में दें) |