संदर्भ:

भारत अपनी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन यात्रा के एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। विशाल नवीकरणीय क्षमता, महत्वाकांक्षी जलवायु प्रतिबद्धताओं और तेजी से बढ़ती औद्योगिक मांग के साथ, देश स्वयं को हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित कर रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हरित हाइड्रोजन पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICGH 2025) में सरकार ने संकेत दिया कि भारत केवल वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में भाग नहीं ले रहा बल्कि इसका नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है।

-

- यह पहल राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) पर आधारित है, जो उत्पादन क्षमता सृजन, घरेलू प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, वैश्विक साझेदारियाँ विकसित करने और कठिन-से-डीकार्बनाइज़ होने वाले क्षेत्रों में उत्सर्जन घटाने की दिशा में एक बहुवर्षीय कार्यक्रम है। ये सभी प्रयास दृष्टि से क्रियान्वयन की ओर एक निर्णायक बदलाव को दर्शाते हैं।

- यह पहल राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) पर आधारित है, जो उत्पादन क्षमता सृजन, घरेलू प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, वैश्विक साझेदारियाँ विकसित करने और कठिन-से-डीकार्बनाइज़ होने वाले क्षेत्रों में उत्सर्जन घटाने की दिशा में एक बहुवर्षीय कार्यक्रम है। ये सभी प्रयास दृष्टि से क्रियान्वयन की ओर एक निर्णायक बदलाव को दर्शाते हैं।

हरित हाइड्रोजन क्या है?

-

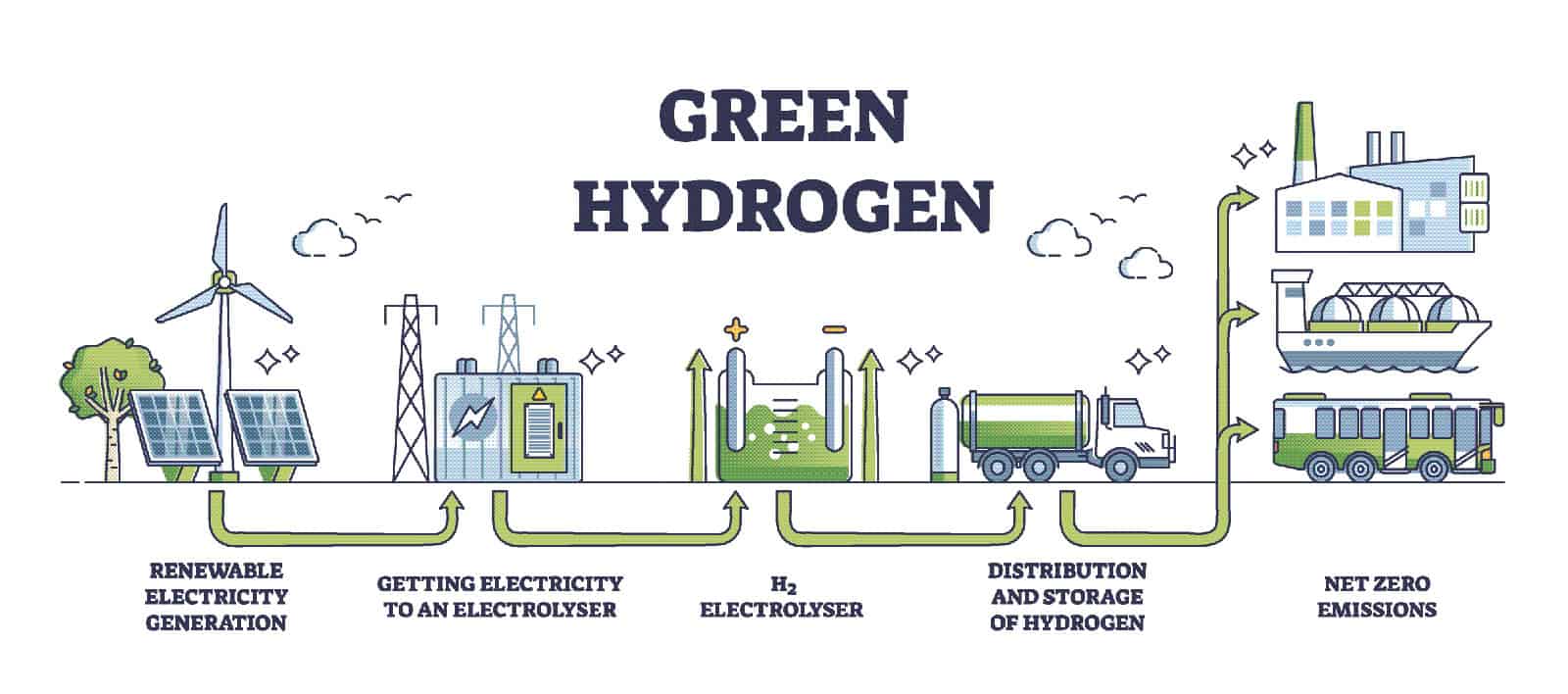

- हरित हाइड्रोजन का उत्पादन जल को विद्युत-अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके किया जाता है, जिसमें विद्युत्, सौर या पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती है। भारत के मानकों के अनुसार हाइड्रोजन तभी “हरित” माना जाएगा जब संपूर्ण उत्पादन शृंखला में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन 2 किलोग्राम CO₂ समतुल्य से कम हो।

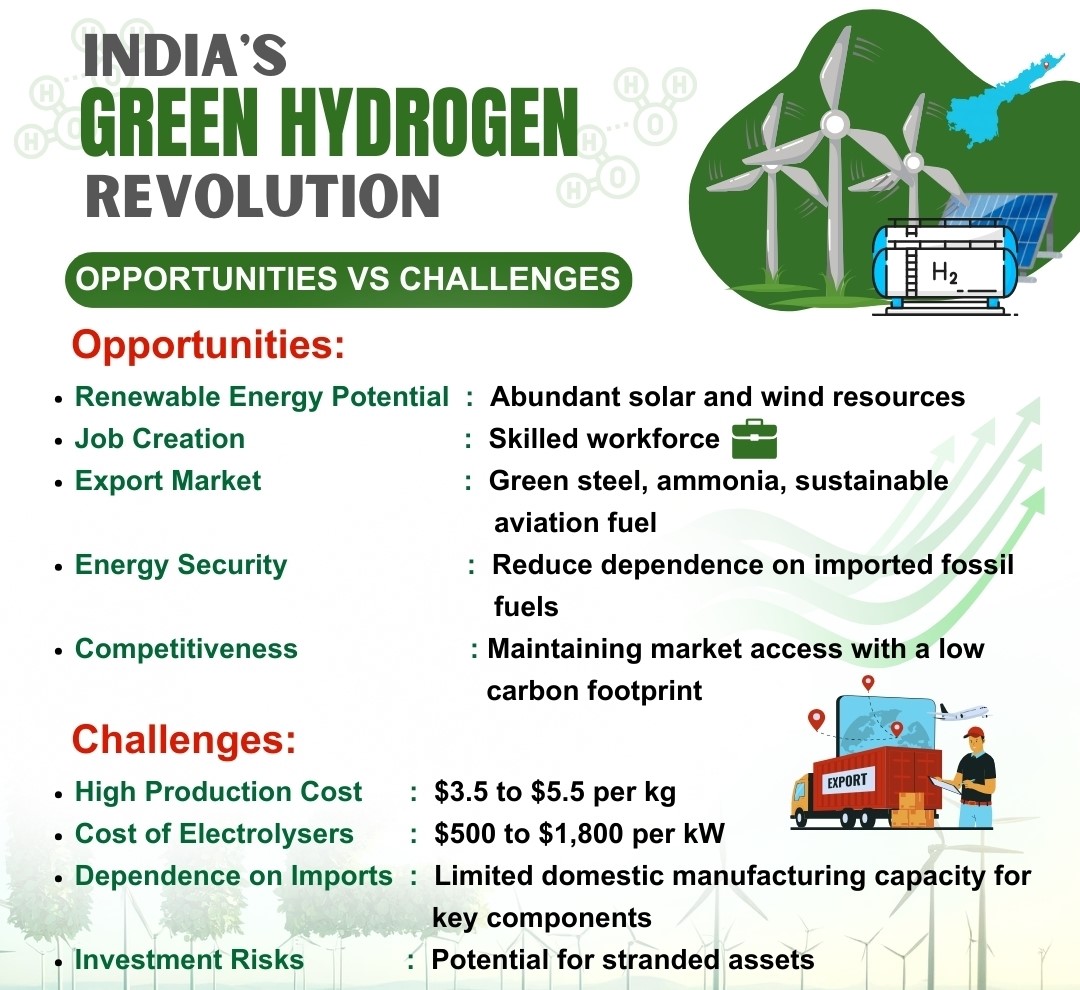

बायोमास आधारित प्रक्रियाओं से उत्पादित हाइड्रोजन भी, यदि उत्सर्जन इसी सीमा में हो, तो हरित श्रेणी में रखा जा सकता है। - हरित हाइड्रोजन इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधनों का विकल्प बन सकता है जिन्हें आसानी से विद्युतिकृत नहीं किया जा सकता, जैसे इस्पात, उर्वरक, रिफाइनरी, भारी परिवहन और समुद्री संचालन। यह भारत को अगले दशक में हरित अमोनिया और हरित मेथनॉल का प्रमुख निर्यातक बनने का अवसर भी प्रदान करता है।

- हरित हाइड्रोजन का उत्पादन जल को विद्युत-अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके किया जाता है, जिसमें विद्युत्, सौर या पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती है। भारत के मानकों के अनुसार हाइड्रोजन तभी “हरित” माना जाएगा जब संपूर्ण उत्पादन शृंखला में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन 2 किलोग्राम CO₂ समतुल्य से कम हो।

भारत की बढ़ती क्षमता और वैश्विक स्थिति:

-

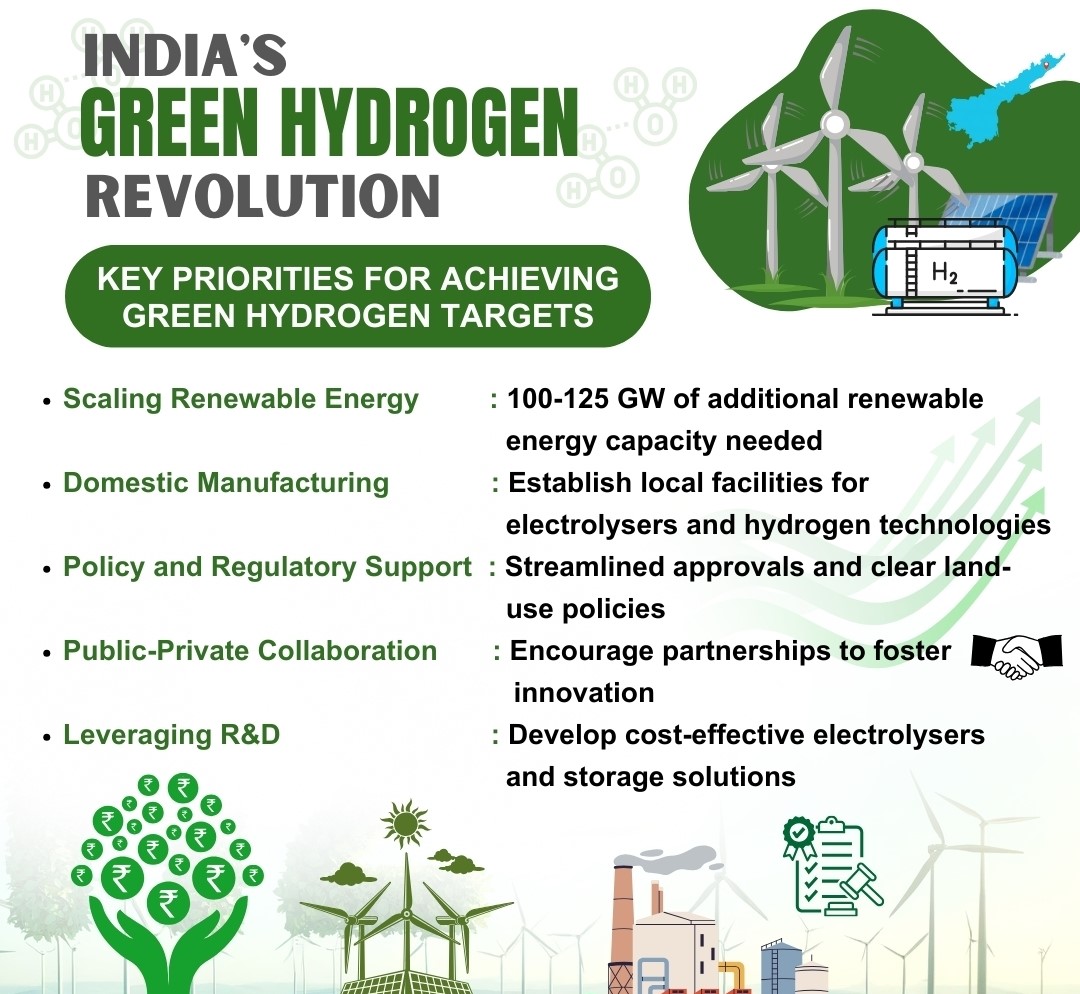

- भारत की नवीकरणीय ऊर्जा का आधार अब बड़े पैमाने पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो चुकी है। देश की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 260 गीगावॉट को पार कर चुकी है, जो मुख्यतः सौर और पवन प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित है। मिशन के तहत 2030 तक केवल हरित हाइड्रोजन के लिए लगभग 125 गीगावॉट अतिरिक्त नवीकरणीय क्षमता स्थापित करने की योजना है।

- भारत 2030 तक वैश्विक हरित हाइड्रोजन मांग का 10% पूरा करने का लक्ष्य रखता है इसे नीति समर्थन, संसाधन उपलब्धता और भौगोलिक अनुकूलता व्यवहार्य बनाती है। घरेलू बाज़ार स्वयं अगले दशक में 20–40% वार्षिक दर से बढ़ने की संभावना रखता है, जिससे भारत विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ हाइड्रोजन इकोसिस्टम बन सकता है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:

2023 में घोषित यह मिशन 2029–30 तक ₹19,744 करोड़ के वित्तीय प्रावधान के साथ अब पूर्ण क्रियान्वयन प्रक्रिया में है। इसके चार प्रमुख स्तंभ हैं:

1. नीति एवं विनियामक ढाँचा

2. विभिन्न क्षेत्रों में मांग सृजन

3. अनुसंधान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास

4. सक्षम बुनियादी ढाँचा और विनिर्माण इकोसिस्टम

मुख्य वित्तीय घटक:

• SIGHT कार्यक्रम: इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ₹17,490 करोड़।

• पायलट परियोजनाएँ: इस्पात, परिवहन, शिपिंग आदि क्षेत्रों में हाइड्रोजन उपयोग के परीक्षण हेतु ₹1,466 करोड़।

• अनुसंधान एवं विकास: नवाचार को समर्थन देने हेतु ₹400 करोड़।

• अन्य मिशन घटक: संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण हेतु ₹388 करोड़।

कुल मिलाकर, मिशन से 6 लाख से अधिक नौकरियाँ सृजित होने, ₹1 लाख करोड़ मूल्य के जीवाश्म ईंधन आयात घटने और 2030 तक प्रति वर्ष 50 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है।

क्षेत्रवार उपयोग:

1. उर्वरक क्षेत्र

भारत का उर्वरक उद्योग बड़े पैमाने पर जीवाश्म-आधारित हाइड्रोजन पर निर्भर है। हरित अमोनिया की दीर्घकालीन आपूर्ति हेतु प्रतिस्पर्धी मूल्य पर समझौते किए जा चुके हैं, जिससे जीवाश्म-मुक्त उर्वरक उत्पादन की दिशा में बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ है।

2. रिफाइनरी क्षेत्र

कच्चे तेल के प्रसंस्करण में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन प्रयोग होती है। मौजूदा हाइड्रोजन को हरित विकल्प से बदलना डीकार्बनाइजेशन का मुख्य अवसर है। प्रारंभिक आपूर्ति अनुबंध स्वीकृत हो चुके हैं।

3. इस्पात निर्माण

हाइड्रोजन आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) को कोयला आधारित प्रक्रियाओं का उपयुक्त विकल्प माना जा रहा है। भारतीय इस्पात उत्पादकों के साथ पाँच पायलट प्रोजेक्ट कठोर परिस्थितियों में इसकी व्यवहार्यता और लागत का परीक्षण कर रहे हैं।

4. सड़क परिवहन

10 मार्गों पर 37 हाइड्रोजन-चालित बसों व ट्रकों के पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिन्हें नौ रिफ्यूलिंग स्टेशनों का समर्थन प्राप्त है। इनमें फ्यूल-सेल वाहन और हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन दोनों शामिल हैं।

5. शिपिंग और बंदरगाह

भारत हाइड्रोजन सुविधायुक्त बंदरगाह विकसित कर रहा है:

• वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन पायलट सुविधा।

• दीनदयाल पोर्ट पर मेगावॉट-स्तरीय हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र।

• हरित मेथनॉल बंकरीकरण और रिफ्यूलिंग सुविधा, स्वच्छ तटीय शिपिंग गलियारा विकसित करने हेतु।

6. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में संचालन

लेह में NTPC ने विश्व का सबसे ऊँचा हाइड्रोजन गतिशीलता प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो अत्यधिक मौसम में इसकी विश्वसनीयता सिद्ध करता है और सैन्य व दूर-दराज़ क्षेत्रों में उपयोग की संभावनाएँ बढ़ाता है।

सहायक ढाँचा: नीतियाँ, कौशल और मानक:

नीति उपाय

• हरित हाइड्रोजन हेतु नवीकरणीय विद्युत् पर अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क में छूट।

• ओपन एक्सेस प्रक्रियाओं को सरल बनाना ताकि बिजली समय पर और कम लागत पर उपलब्ध हो सके।

कौशल विकास

अब तक 5,600 से अधिक कर्मियों को हाइड्रोजन सम्बंधित दक्षताओं में प्रमाणित किया जा चुका है, जिनमें इंजीनियर, तकनीशियन और सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल हैं।

प्रमाणन और सुरक्षा

हरित हाइड्रोजन प्रमाणीकरण योजना (GHCI) उत्पादन चक्र के प्रत्येक चरण में उत्सर्जन सत्यापन हेतु राष्ट्रीय तंत्र स्थापित करती है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेंसी मान्यता प्रदान करने वाली एजेंसियों का नोडल निकाय है। सब्सिडी पाने या घरेलू बिक्री करने वाले उत्पादकों के लिए अंतिम प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास:

रणनीतिक हाइड्रोजन नवाचार साझेदारी (SHIP)

यह BARc, CSIR, ISRO, IITs और IISc जैसे संस्थानों की सहभागिता वाला सार्वजनिक–निजी अनुसंधान कार्यक्रम है।

अनुसंधान प्रगति

• उत्पादन तकनीक, सुरक्षा प्रणाली, भंडारण और औद्योगिक उपयोग से जुड़ी 23 परियोजनाएँ प्रगति पर।

• स्टार्ट-अप्स के लिए प्रति परियोजना 5 करोड़ रुपये तक के अनुदान हेतु अलग कॉल।

• EU–India Trade & Technology Council के अंतर्गत 30 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त।

वैश्विक साझेदारियाँ:

• EU–भारत साझेदारी: संयुक्त अनुसंधान, मानकीकरण, आपूर्ति शृंखला विकास।

• भारत–यूके सहयोग: सुरक्षा कोड और मानकों का सामंजस्य।

• जर्मनी के H2Global के साथ समझौता: भविष्य के निर्यात हेतु संयुक्त निविदा तंत्र का समर्थन।

• सिंगापुर साझेदारी: भारतीय बंदरगाहों पर एकीकृत हाइड्रोजन व अमोनिया हब निर्माण के लिए समझौते।

• रॉटरडैम के वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट में पदार्पण: वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की उपस्थिति को मजबूत किया।

चुनौतियाँ:

1. लागत: वर्तमान में हरित हाइड्रोजन की लागत $4–4.5/किग्रा है—जो ग्रे हाइड्रोजन से काफी अधिक है।

2. पूंजी तक पहुँच: बड़े प्रारंभिक निवेश के कारण निजी क्षेत्र में संकोच।

3. बुनियादी ढाँचे की कमी: पाइपलाइन, भंडारण प्रणाली और रिफ्यूलिंग नेटवर्क अभी सीमित हैं।

4. आर्थिक व्यवहार्यता: प्रभावी कार्बन मूल्य निर्धारण की अनुपस्थिति से जीवाश्म ईंधन कृत्रिम रूप से सस्ते बने हुए हैं।

निष्कर्ष:

भारत की हरित हाइड्रोजन यात्रा अब नीतिगत घोषणाओं से आगे बढ़कर वास्तविक क्रियान्वयन तक पहुँच चुकी है। मजबूत राजनीतिक समर्थन, प्रतिस्पर्धी नवीकरणीय ऊर्जा और बढ़ती औद्योगिक रुचि के साथ, भारत विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक तेजी से उभरते हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। यदि वर्तमान गति बनी रहती है, तो 2030 तक भारत वैश्विक स्वच्छ हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का एक केंद्रीय केंद्र बन सकता है।

| UPSC/PCS Main Question: “हरित हाइड्रोजन भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ बन सकता है।” विश्लेषण कीजिए। |