परिचय:

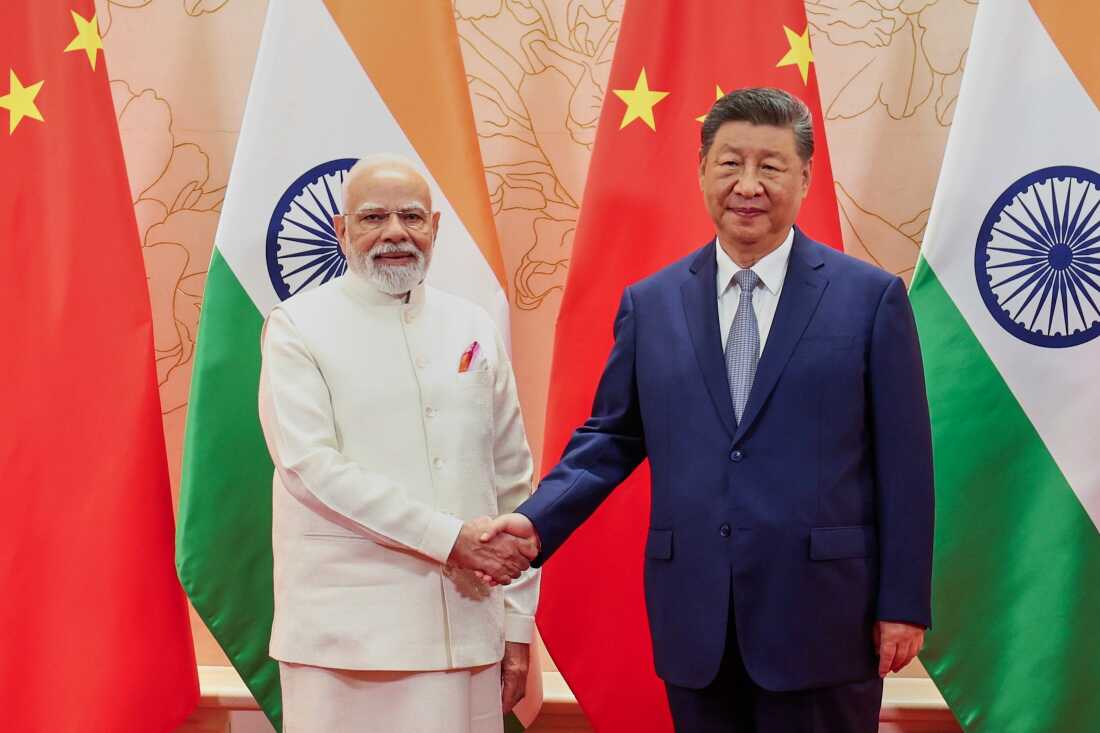

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2025 को तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। यह उनकी सात वर्षों में चीन की पहली यात्रा थी। यह बैठक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के अलग थी।

- यह वार्ता उन हालिया प्रयासों के बीच हुई, जो वर्षों से चले आ रहे तनाव के बाद भारत–चीन संबंधों को स्थिर करने के लिए की जा रही है, विशेषकर 2020 की गलवान घाटी की हिंसक झड़पों के बाद। दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति की आवश्यकता पर बल दिया और “पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक हित और पारस्परिक संवेदनशीलता” पर आधारित सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। हालांकि, सीमा विवाद पर जोर देना यह दर्शाता है कि संबंध अभी भी नाजुक बने हुए हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

-

- सीमा विवाद: भारत और चीन 3,488 किमी लंबी विवादित सीमा साझा करते हैं, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) कहा जाता है। मुख्य तनाव बिंदु पूर्वी लद्दाख, अक्साई चिन (चीन के कब्जे में लेकिन भारत का दावा) और अरुणाचल प्रदेश (भारत के नियंत्रण में लेकिन चीन द्वारा “दक्षिण तिब्बत” के रूप में दावा किया गया) हैं।

- पिछले संघर्ष: 1962 का भारत–चीन युद्ध, 1967 (नाथू ला, चो ला) और 1987 (सुमदोरोंग चु) की झड़पों के बाद हुआ। हालांकि 1993 और 1996 के सीमा समझौतों ने शांति की व्यवस्था बनाई, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो सका।

- गलवान 2020: 45 वर्षों में पहली बार घातक झड़प में 20 भारतीय सैनिक और 4 चीनी सैनिक (चीन की आधिकारिक स्वीकृति) मारे गए। इस घटना ने चीन के प्रति विश्वास को तोड़ दिया और संबंधों को दशकों में सबसे निचले स्तर पर ला दिया।

भारत ने प्रतिक्रिया स्वरूप:

• स्वचालित मार्ग के तहत चीनी एफडीआई को प्रतिबंधित किया।

• राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया।

• चीनी आयातों से आपूर्ति श्रृंखलाओं को विविधीकृत किया।

तियानजिन बैठक के प्रमुख परिणाम:

1. सीमा मुद्दा

• दोनों पक्षों ने एलएसी (LAC) पर “शांति और स्थिरता” बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

• चीन ने संकेत दिया कि सीमा विवाद को पूरे संबंध को परिभाषित नहीं करना चाहिए।

• भारत ने रेखांकित किया कि अन्य क्षेत्रों में प्रगति के लिए सीमा पर शांति आवश्यक है—यह एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर था।

2. रणनीतिक स्वायत्तता

भारत ने दोहराया कि उसके चीन के साथ संबंधों को तीसरे देशों के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। यह भारत की लंबे समय से चली आ रही गुटनिरपेक्ष नीति को दर्शाता है, हालांकि बीजिंग अक्सर संदेह करता है कि भारत अमेरिका या रूस की ओर झुकाव रखता है ताकि चीन को संतुलित किया जा सके।

3. व्यापार और निवेश

भारतीय पक्ष ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और बड़े घाटे को कम करने का आह्वान किया। हालांकि दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग को स्वीकार किया, लेकिन कोई नया तंत्र अंतिम रूप नहीं दिया गया। 2019 में व्यापार पर उच्च स्तरीय तंत्र स्थापित करने की योजना महामारी और सीमा तनाव के कारण कभी साकार नहीं हो सकी।

हालिया समझौते:

नेताओं की बैठक के साथ ही भारत और चीन ने विश्वास बहाली के उद्देश्य से कुछ व्यावहारिक समझौतों की घोषणा की:

1. प्रत्यक्ष उड़ानों का पुनःआरंभ

o एक अद्यतन एयर सर्विसेज एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष यात्री और मालवाहक उड़ानों को बहाल करेगा, जो महामारी के बाद से निलंबित थीं।

2. सीमा व्यापार का पुनः उद्घाटन

o लिपुलेख (उत्तराखंड), शिपकी ला (हिमाचल प्रदेश) और नाथु ला (सिक्किम) के माध्यम से व्यापार मार्गों को फिर से खोला जाएगा। ये मार्ग हिमालयी सीमा समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं और विश्वास निर्माण के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं।

3. सीमा प्रबंधन पर कार्य समूह

o परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) के तहत, एक नया समूह संचार को मजबूत करेगा, आकस्मिक वृद्धि के जोखिम को कम करेगा और LAC के साथ गश्त का प्रबंधन करेगा।

संबंध सुधार के पीछे के कारण:

चीन की तरफ से:

-

-

- आर्थिक दबाव: धीमी वृद्धि, औद्योगिक अति क्षमता और कोविड के बाद की पुनर्प्राप्ति चुनौतियाँ बीजिंग को स्थिर क्षेत्रीय संबंधों की तलाश करने पर मजबूर करती हैं।

- रणनीतिक गणनाएँ: अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने के साथ, चीन भारत के साथ एक साथ टकराव से बचना चाहता है।

- क्षेत्रीय संतुलन: भारत से पुनः जुड़कर, चीन नई दिल्ली की क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) पर निर्भरता को सीमित करना चाहता है।

-

भारत की तरफ से:

-

-

- सुरक्षा प्राथमिकताएँ: सीमा तनाव को कम करने से भारत को घरेलू आर्थिक विकास और अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।

- संबंधों का विविधीकरण: चीन के साथ जुड़ाव भारत को अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाने में मदद करता है, जिससे किसी एक गुट पर अत्यधिक निर्भरता नहीं रहती।

- व्यावहारिक सतर्कता: भारत सीमा अवसंरचना और रणनीतिक साझेदारियों में निवेश जारी रखता है, जबकि सावधानीपूर्वक संवाद को पुनः खोलता है।

-

नए चरण के निहितार्थ:

1. आर्थिक सहयोग

• पुनः शुरू हुई उड़ानें और व्यापार मार्ग आपूर्ति श्रृंखलाओं और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं।

• हालांकि, भारत को अपने व्यापार घाटे को संबोधित करना होगा और विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और दवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीनी आयातों पर अत्यधिक निर्भरता से बचना होगा।

2. जन-से-जन संपर्क

• आसान यात्रा और वीजा पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर सामाजिक विश्वास बहाल होगा।

3. सीमा स्थिरता

• एक संरचित कार्य समूह आकस्मिक टकराव को कम कर सकता है और गलवान जैसी वृद्धि को रोक सकता है।

जोखिम और चुनौतियाँ:

1. अनसुलझे सीमा विवाद:

o पूर्वी लद्दाख, अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र विवादित बने हुए हैं।

o अतीत में हुए विघटन अस्थायी रहे हैं, जिससे भविष्य में गतिरोध का खतरा बना रहता है।

2. चीन का अवसरवाद:

o सीमा चौकियों का निर्माण या भारतीय क्षेत्र का दावा करने वाले मानचित्र जारी करने जैसे चीन के एकतरफा कदमों का इतिहास उसकी प्रतिबद्धता पर संदेह पैदा करता है।

3. व्यापार और कनेक्टिविटी में सुरक्षा चिंताएँ:

o मार्गों का पुनः उद्घाटन जासूसी, तस्करी और निगरानी के जोखिम को बढ़ा सकता है।

4. भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:

o दक्षिण एशिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से चीन का बढ़ता प्रभाव भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व क्षमता के लिए चुनौती बना हुआ है।

रूस–भारत–चीन (RIC) त्रिकोण:

रूस–भारत–चीन (RIC) त्रिकोण ने गतिशीलता में एक और अध्याय जोड़ दिया है। 1990 के दशक में प्रारंभिक रूप से अवधारणा बनाई गई RIC का उद्देश्य पश्चिमी प्रभुत्व का मुकाबला करना और बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देना था। मिलकर, ये तीन देश वैश्विक GDP का एक-तिहाई और दुनिया की लगभग 38% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

-

- कारण : अमेरिकी टैरिफ, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध और डॉलर का हस्तक्षेप, त्रिपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

- रणनीतिक महत्व: वैश्विक शासन में दबदबा बढ़ाता है, भारत की UNSC आकांक्षाओं को मजबूत करता है और यूरेशियाई कनेक्टिविटी का समर्थन करता है।

- चुनौतियाँ: भारत–चीन अविश्वास, भिन्न विदेश नीति लक्ष्य और चीन का आर्थिक वर्चस्व इस समूह की प्रभावशीलता को सीमित करते हैं।

अपनी सीमाओं के बावजूद, RIC भारत के लिए यूरेशियाई प्रासंगिकता बनाए रखने और अलग-थलग पड़ने से बचने का एक उपयोगी मंच बना हुआ है।

-

- इंडो पसिफिक के लिए: भारत–चीन संबंधों में सुधार क्षेत्रीय अस्थिरता को कम कर सकता है। हालांकि, भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह उसके इंडो-पैसिफिक साझेदारों के साथ लोकतांत्रिक गठबंधनों को कमजोर न करे।

- वैश्विक भू-राजनीति के लिए: चीन के साथ संबंध प्रबंधन करने के साथ-साथ अमेरिका, यूरोप और अन्य साझेदारों के साथ संबंध गहराने की भारत की क्षमता उसे वैश्विक कूटनीति में एक स्विंग प्लेयर के रूप में स्थापित करती है। एक रचनात्मक भारत–चीन संबंध नई दिल्ली की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ा सकता है लेकिन केवल तभी, जब इसे सावधानी से प्रबंधित किया जाए।

- इंडो पसिफिक के लिए: भारत–चीन संबंधों में सुधार क्षेत्रीय अस्थिरता को कम कर सकता है। हालांकि, भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह उसके इंडो-पैसिफिक साझेदारों के साथ लोकतांत्रिक गठबंधनों को कमजोर न करे।

निष्कर्ष:

तियानजिन बैठक वर्षों के अविश्वास के बाद भारत–चीन संबंधों को स्थिर करने का एक सतर्क प्रयास है। व्यापार मार्गों को खोलने, उड़ानों को फिर से शुरू करने और सीमा प्रबंधन कार्य समूह बनाने जैसे कदम इस पारस्परिक मान्यता को दर्शाते हैं कि शत्रुता से किसी को लाभ नहीं है।

हालांकि, गलवान की छाया, अनसुलझे सीमा विवाद और चीन का एकतरफा कदमों का इतिहास दर्शाता है कि विश्वास सीमित ही रहेगा। भारत के लिए चुनौती जुड़ाव और सतर्कता में संतुलन बनाए रखने की है, वह भी आर्थिक सहयोग का लाभ उठाते हुए सुरक्षा या रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना।

| यूपीएससी मुख्य प्रश्न: |