सन्दर्भ:

हर साल सर्दियों में, उत्तर भारत के कई शहरों को अपने वातावरण में स्मॉग की समस्या का सामना करना पड़ता है। नवंबर में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है और ठंडे तापमान, धीमी हवाएं और पराली जलाने जैसे मौसमी कारण पहले से ही खतरनाक स्थिति को और खराब कर देते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर काफी प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में, चीन भी एक ऐसा देश है जिसने खुद दो दशक पहले एक गंभीर 'एयरपोकैलिप्स' जैसी स्थिति का सामना किया था, लेकिन सख्त नीतियों, मजबूत निगरानी और जवाबदेही पर आधारित प्रशासनिक सुधारों के ज़रिए उल्लेखनीय प्रगति की। हाल ही में, नवंबर की शुरुआत में, भारत में चीनी दूतावास ने इस समस्या को हल करने के लिए भारत के साथ अपने पर्यावरण उपायों को शेयर करने की पेशकश की।

भारत का वायु प्रदूषण:

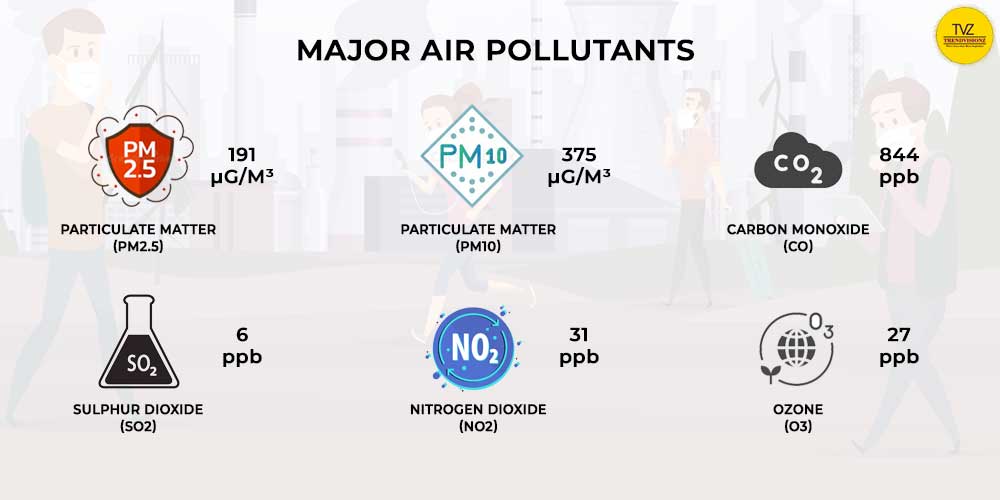

भारत की प्रदूषण चुनौती उसके विकास पैटर्न से जटिल हुई है। औद्योगिक विकास, शहरीकरण, उच्च वाहन घनत्व और व्यापक रूप से जैव-ईंधन का दहन पूरे वर्ष बेहद खराब वायु गुणवत्ता में योगदान करते हैं।

सर्दियों में स्थिति इसलिए और बिगड़ जाती है क्योंकि:

• तापमान का सघन होना (इन्वर्ज़न) प्रदूषकों को फैलने से रोकता है।

• बदलती हवाएँ पराली-जलन का धुआँ लाती हैं।

• त्योहारी पटाखे पहले से ही विषाक्त हवा को और दूषित करते हैं।

• निर्माण धूल और औद्योगिक उत्सर्जन पूरी सर्दी जारी रहता है।

भारत में AQI मापने की समस्या:

-

- भारत का आधिकारिक AQI जिसे SAFAR और SAMEER जैसे प्लेटफॉर्म उपयोग करते हैं, 500 की ऊपरी सीमा रखता है। 400 से ऊपर कुछ भी “गंभीर” श्रेणी में आता है, और 500 से ऊपर के वास्तविक स्तर प्रदर्शित नहीं किए जाते भले ही प्रदूषण उससे कहीं अधिक हो। यह सीमा एक दशक पहले राष्ट्रीय AQI बनाए जाने के समय लाई गई थी। इसके डिज़ाइन से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि:

- भारत का आधिकारिक AQI जिसे SAFAR और SAMEER जैसे प्लेटफॉर्म उपयोग करते हैं, 500 की ऊपरी सीमा रखता है। 400 से ऊपर कुछ भी “गंभीर” श्रेणी में आता है, और 500 से ऊपर के वास्तविक स्तर प्रदर्शित नहीं किए जाते भले ही प्रदूषण उससे कहीं अधिक हो। यह सीमा एक दशक पहले राष्ट्रीय AQI बनाए जाने के समय लाई गई थी। इसके डिज़ाइन से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि:

• यह सीमा जन-घबराहट से बचने के लिए रखी गई थी।

• मान लिया गया था कि 500 से ऊपर भी स्वास्थ्य प्रभावों में अधिक अंतर नहीं होगा।

• परिणामस्वरूप, 500 से ऊपर के सभी मान सरकारी मॉनिटरों पर एक जैसे दिखते हैं, जिससे डेटा सपाट हो जाता है।

-

- दूसरी ओर, IQAir जैसे वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म या ओपन-सोर्स ट्रैकर्स वास्तविक सांद्रता दिखाते हैं, जो अक्सर 600 से ऊपर और कभी-कभी दिल्ली में 1,000 तक पहुँच जाती है।

- सरकारी मॉनिटर बीटा अटेन्यूएशन मॉनिटर्स (BAMs) का उपयोग करते हैं जो सटीक लेकिन महंगे होते हैं। कई निजी प्लेटफॉर्म सेंसर-आधारित मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं, जो रियल-टाइम डेटा देते हैं लेकिन अभी मानकीकृत नहीं हैं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आधिकारिक अनुमोदन प्राप्त नहीं है।

- विशेषज्ञ अब मानते हैं कि AQI स्केल को संशोधित करना और 500 की सीमा हटाना ज़रूरी है, क्योंकि नया शोध बताता है कि स्वास्थ्य जोखिम 500 से बहुत ऊपर तक तेज़ी से बढ़ते रहते हैं।

स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ:

महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आकलन भारत की स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हैं:

• लांसेट काउंटडाउन 2025 ने बताया कि 2022 में PM2.5 के संपर्क के कारण 17 लाख भारतीयों की मृत्यु हुई जो 2010 से 38% अधिक है।

• इनमें से 44% मौतें केवल जीवाश्म ईंधनों के कारण हुईं।

• समयपूर्व मौतों से आर्थिक नुकसान 339.4 अरब डॉलर आंका गया जो भारत के GDP का लगभग 9.5% है।

• EPIC (यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो) दिखाता है कि प्रदूषण औसत भारतीय की जीवन-आयु 3.5 वर्ष घटा देता है।

दिल्ली में यह नुकसान 8.2 वर्ष तक पहुँच जाता है।

इंडो-गंगा समतल क्षेत्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा, भूगोल, औद्योगिक क्लस्टरों और मौसमी कृषि अवशेष दहन के कारण विश्व के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल हैं।

चीन का ‘एयरपोकैलिप्स’:

-

- 1970 के दशक के अंत के बाद चीन की तेज़ औद्योगिक प्रगति के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम सामने आए। 2000 के दशक तक कई शहर घने धुएँ से ढँक चुके थे, औद्योगिक अपशिष्ट ने नदियों को प्रदूषित कर दिया था और सार्वजनिक असंतोष बढ़ रहा था। 2008 बीजिंग ओलंपिक से पहले वैश्विक निगरानी ने इस समस्या को और उजागर कर दिया।

- अध्ययन बताते हैं कि PM2.5 सबसे खतरनाक प्रदूषक था। ये कण कोयले के उपयोग, भारी उद्योग, वाहनों, बिजली संयंत्रों और फसल-दहन से उत्पन्न, फेफड़ों और रक्तप्रवाह में गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव पड़ते हैं।

- चीन में स्वच्छ-हवा संक्रमण लगभग 2013 में शुरू हुआ। अनुमान है कि अगले दशक में उसके लगभग 80% क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

इसके पीछे कई कारक थे:

1. कठोर शीर्ष-स्तरीय जवाबदेही: चीन में अधिकारियों का मूल्यांकन कड़े प्रदर्शन-मानकों से होता है। वायु-गुणवत्ता सुधार को पदोन्नति की मुख्य शर्त बनाया गया, जिसने हर स्तर पर तेज़ कार्रवाई को मजबूर किया।

2. औद्योगिक बंदी और उन्नयन: चीन ने पुराने कोयला बॉयलरों, स्मेल्टरों और प्रदूषणकारी कारखानों को बंद या आधुनिक बनाया। कड़े मानकों के साथ भारी निवेश किया गया।

3. विद्युतीकरण और ईवी पहल: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया गया। उदाहरण के लिए, शेनझेन ने 2017 तक 16,000 से अधिक बसों का पूरा बेड़ा इलेक्ट्रिक कर दिया — दुनिया में पहली बार।

4. स्वच्छ हीटिंग और कोयला नियंत्रण: कोयला बॉयलरों को साफ़ तकनीकों से बदला गया, और बड़े शहरों में छोटे प्रदूषणकारी यूनिटें चरणबद्ध तरीके से हटाई गईं। इससे PM2.5 में बड़ी गिरावट आई।

5. सुदृढ़ निगरानी और वैज्ञानिक योजना: चीन ने घना मॉनिटरिंग नेटवर्क विकसित किया और उल्लंघनकर्ताओं की पहचान कर कार्रवाई की।

हालाँकि, चीन की प्रगति कुछ caveats के साथ आती है—डेटा में छेड़छाड़, कारखानों का अनधिकृत पुनः संचालन, और 2021 की ऊर्जा कमी के बाद कोयले का फिर से विस्तार। उसके मानक अभी भी पश्चिमी दिशानिर्देशों की तुलना में कम कठोर हैं।

भारत की स्थिति: समान चुनौतियाँ, अलग संदर्भ:

आज भारत की वायु-प्रदूषण स्थिति चीन की 2000 के दशक के अंत वाली स्थिति जैसी दिखाई देती है। दोनों देशों में शहरीकरण, उद्योग, वाहन-निर्भरता और पराली दहन जैसे समान कारण मौजूद हैं।

लेकिन भारत के सामने कुछ अतिरिक्त बाधाएँ हैं:

• घरेलू उत्सर्जन: ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए जैव-ईंधन का दहन अभी भी बड़ा योगदानकर्ता है।

• ऊर्जा की असमान पहुँच: चीन की तरह भारत इतनी बड़ी संख्या में कोयला संयंत्र तुरंत बंद नहीं कर सकता।

• खंडित शासन: चीन के विपरीत, भारत की संघीय प्रणाली में कई एजेंसियों के बीच जिम्मेदारी बँटी रहती है, जिससे जवाबदेही कमजोर होती है।

• विकास बनाम पर्यावरण दुविधा: अक्सर प्रदूषण नियंत्रण को विकास की धीमी गति से जोड़कर देखा जाता है।

भारत के प्रयास और उनकी सीमाएँ:

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

• 2019 में शुरू हुआ, लक्ष्य: 2024 तक PM2.5 और PM10 में 20–30% की कमी।

• समयसीमा 2026 तक बढ़ाई गई।

• 131 शहरों को कवर करता है।

• सीमित फंडिंग और प्रवर्तन अधिकारों की कमी के लिए आलोचना।

अन्य प्रमुख पहलें:

• EV को बढ़ावा देने के लिए FAME-II।

• PM-KUSUM और सौर ऊर्जा पहलें — कोयले पर निर्भरता घटाने के लिए।

• दिल्ली-NCR में GRAP — लेकिन यह प्रदूषण का threshold पार करने के बाद ही कार्रवाई करता है, रोकथाम नहीं करता।

चुनौतियाँ:

• केंद्र और राज्यों के बीच कमजोर समन्वय।

• छोटे शहरों में खराब निगरानी।

• राज्यों के बीच स्रोतों का बड़ा अंतर, जैसे- दिल्ली में वाहन, झारखंड में उद्योग, मुंबई में निर्माण धूल, गाँवों में बायोमास।

आगे की राह:

1. नियमों को मजबूत करना

• उत्सर्जन मानकों को WHO दिशानिर्देशों के करीब लाना।

• उद्योग और वाहनों पर कड़े दंड लागू करना।

• AQI में 500 की सीमा हटाना और आधुनिक तकनीक अपनाना।

2. मुख्य क्षेत्रों को लक्षित करना

• परिवहन: तेज़ EV विस्तार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन, BS-VI का सख्त पालन।

• कृषि: पराली-प्रबंधन उपकरणों पर सब्सिडी, बायोमास-टू-एनर्जी प्लांट।

• उद्योग: थर्मल संयंत्रों में FGD यूनिट, ग्रीन हाइड्रोजन की ओर बदलाव।

• शहर: निर्माण धूल नियंत्रण, हरित क्षेत्र विस्तार, बेहतर कचरा प्रबंधन।

3. निगरानी और डेटा उपयोग का विस्तार

• बड़े शहरों से आगे वास्तविक समय निगरानी।

• उपग्रह और AI आधारित स्रोत-विश्लेषण।

4. जन-व्यवहार में बदलाव

• खुले में कचरा जलाने और पटाखों को हतोत्साहित करना।

• विद्यालय और सामुदायिक स्तर पर अभियान।

5. क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग

• पड़ोसियों के साथ सीमा-पार प्रदूषण प्रबंधन।

• UNEP, WHO और जलवायु सम्मेलनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग और फंडिंग।

निष्कर्ष:

भारत का वायु-प्रदूषण संकट एक प्रमुख स्वास्थ्य, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौती बन चुका है। चीन का अनुभव दिखाता है कि दृढ़, दीर्घकालिक कार्रवाई और सख्त जवाबदेही तेजी से सुधार ला सकती है। भारत को अपनी परिस्थिति के अनुसार सीखों को अपनाते हुए मजबूत नियमों, बेहतर निगरानी, स्वच्छ तकनीकों और अधिक जिम्मेदार जन आधारित रणनीति बनानी होगी।

| UPSC/PCS मुख्य प्रश्न: NCAP, GRAP, और FAME-II जैसी कई नीतियों के बावजूद, भारत के कई शहरों में सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बना हुआ है। विश्लेषण कीजिये। |