संदर्भ:

पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत के पूर्व में स्थित यह द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में एक रणनीतिक स्थिति पर स्थित है और व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

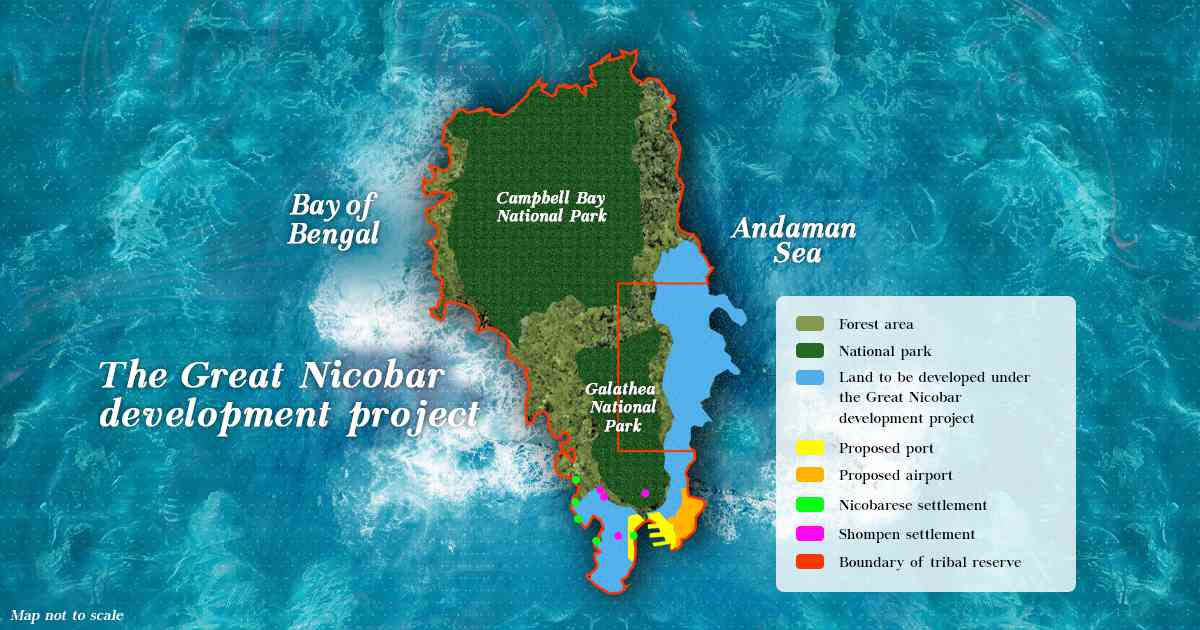

सरकार द्वारा ग्रेट निकोबार द्वीप पर बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के प्रयास भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने, लॉजिस्टिक्स में सुधार और समुद्री संपर्क को बढ़ाने की एक व्यापक योजना का हिस्सा हैं। हालांकि, इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने द्वीपों की नाज़ुक पारिस्थितिकी और संवेदनशील आदिवासी समुदायों पर इसके प्रभाव को लेकर बहस भी छेड़ दी है।

अंडमान और निकोबार द्वीपों का रणनीतिक महत्व

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भौगोलिक रूप से मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित हैं, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया का बड़ा व्यापार गुजरता है। हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की नौसैनिक उपस्थिति के तेजी से विस्तार ने इन द्वीपों के रणनीतिक मूल्य को और बढ़ा दिया है।

इस परियोजना का उद्देश्य द्वीपों को बाहरी खतरों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोधक बनाना, भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाना और क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। पिछले पांच वर्षों में भारत ने आधुनिक सुविधाएं विकसित करने और अपनी नौसेना उपस्थिति को बढ़ाने की दिशा में तेज़ी से काम किया है।

ग्रेट निकोबार द्वीप पर बुनियादी ढांचे के विकास के प्रमुख घटक हैं:

• एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जो समुद्री व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा और विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करेगा।

• एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो संपर्क में सुधार और त्वरित तैनाती क्षमता प्रदान करेगा।

• एक आधुनिक टाउनशिप, जो सैन्य कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के लिए आवास और सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

• गैस और सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट्स, जो विश्वसनीय ऊर्जा प्रणाली बनाने का प्रयास करेंगे।

• उन्नत एयरफील्ड, जेटी और भंडारण सुविधाएं, जो लॉजिस्टिक्स और संचालन तत्परता को मजबूत करेंगी।

रणनीतिक और आर्थिक महत्व

समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता: द्वीप की मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्य के निकटता, जो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा ले जाते हैं, इसे समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। एक सैन्य और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकास कर भारत:

• चीनी नौसेना और अन्य रणनीतिक अभिनेताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले शिपिंग मार्गों की निगरानी कर सकता है।

• इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताएं बढ़ा सकता है।

• एक्ट ईस्ट पॉलिसी और मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के लक्ष्यों का समर्थन कर सकता है, जो मजबूत क्षेत्रीय जुड़ाव और नौसैनिक पहुंच की परिकल्पना करते हैं।

ट्रांसशिपमेंट और आर्थिक एकीकरण: प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल भारत को क्षेत्रीय समुद्री लॉजिस्टिक्स में अग्रणी बना सकता है। वर्तमान में भारत का लगभग 75% ट्रांसशिप्ड कार्गो विदेशी बंदरगाहों पर संभाला जाता है।

एक घरेलू ट्रांसशिपमेंट सुविधा विकसित कर:

• लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सकता है।

• पोर्ट से संबंधित रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं।

• शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और पोर्ट सेवाओं में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है।

पर्यटन और सतत विकास: परियोजना में क्रूज़ पर्यटन, इको-रिसॉर्ट्स और मनोरंजन सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं। इसका उद्देश्य सिंगापुर और मालदीव जैसे मॉडल से प्रेरित हो कर विकास करना है, जिससे:

• स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं विविध बनें।

• रोजगार सृजन के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार हो।

• नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास हो।

पर्यावरणीय चिंताएं-

व्यापक वनों की कटाई और आवास हानि: परियोजना के लिए लगभग 130 वर्ग किमी के अप्रदूषित उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को साफ करना पड़ेगा, जो हिंद महासागर के कुछ अंतिम अप्रभावित वन क्षेत्र हैं। शुरूआती अनुमानों में एक मिलियन पेड़ों की कटाई का आंकलन था, लेकिन अब यह संख्या 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। इससे:

• दुर्लभ पौधों की प्रजातियां खतरे में पड़ सकती हैं।

• महत्वपूर्ण आवास खंडित हो सकते हैं।

• जल प्रबंधन, मिट्टी संरक्षण और कार्बन भंडारण जैसी पारिस्थितिक सेवाएं बाधित हो सकती हैं।

समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर खतरा:

गैलेथिया बे वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी के पास का समुद्री तट संवेदनशील है, जो लेदरबैक कछुओं के लिए प्रमुख प्रजनन स्थल है। 2021 में बंदरगाह निर्माण के लिए इस अभयारण्य की अधिसूचना रद्द करना मरीन टर्टल एक्शन प्लान, 2021 में भारत की प्रतिबद्धताओं के खिलाफ है।

यह तट कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) के तहत आता है, जो प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव और समुद्री जीवन को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाता है। इस क्षेत्र में शिप रिपेयर यार्ड, क्रूज़ टर्मिनल और पोर्ट सुविधाओं का निर्माण:

• प्रवाल भित्तियों को नष्ट कर सकता है।

• समुद्री प्रदूषण बढ़ा सकता है।

• मछली आबादी को प्रभावित कर सकता है, जो स्थानीय आजीविका का स्रोत है।

अपर्याप्त प्रतिपूरक वनीकरण: निकोबार के जंगलों की क्षति की भरपाई के लिए परियोजना हरियाणा और मध्य प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव देती है। हालांकि, ये मुख्यभूमि क्षेत्र द्वीप के अद्वितीय जैव विविधता, सूक्ष्म जलवायु या पारिस्थितिक कार्यों की नकल नहीं कर सकते।

सामाजिक और कानूनी चिंताएं-

आदिवासी समुदायों पर प्रभाव: शोम्पेन और निकोबारी जनजातियां पीढ़ियों से ग्रेट निकोबार में रह रही हैं, जिनकी सांस्कृतिक प्रथाएं जमीन और जंगल से जुड़ी हैं। यह परियोजना:

• शिकार, संग्रहण और पारंपरिक मछली पकड़ने जैसे आजीविका के साधनों को समाप्त कर सकती है।

• पुश्तैनी इलाकों से विस्थापन का कारण बन सकती है।

• सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित कर सकती है।

परामर्श और सहमति की कमी: वन अधिकार अधिनियम (2006) और संयुक्त राष्ट्र आदिवासी अधिकार घोषणा जैसे अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार, सरकार को किसी भी परियोजना को मंजूरी देने से पहले आदिवासी समुदायों की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति सुनिश्चित करनी होती है। कई रिपोर्टें बताती हैं कि यह प्रक्रिया अपर्याप्त रही है।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं: 2002 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त आयोग ने सिफारिश की थी:

• आदिवासी आरक्षित क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

• वन विचलन की अनुमति देने से पहले वनीकरण किया जाए।

इन सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है।

पारदर्शिता की कमी: पर्यावरणीय मंजूरी, वन्यजीव संरक्षण योजनाएं और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन जैसे दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और न्यायालय में मामला लंबित होने का हवाला देकर आरटीआई आवेदनों को अस्वीकार कर दिया है और संसदीय निगरानी से बच रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि परियोजना के केवल कुछ हिस्सों—जैसे हवाई अड्डा—के स्पष्ट रणनीतिक निहितार्थ हैं, और पूरी जानकारी को छिपाना जवाबदेही को कमजोर करता है।

परस्पर विरोधाभासी उद्देश्य: जहाँ गृह मंत्रालय इस परियोजना को सुरक्षा जरूरत के रूप में प्रस्तुत करता है, वहीं नौवहन मंत्रालय इसे पर्यटन और व्यापार केंद्र के रूप में प्रचारित करता है। यह असंगति गोपनीयता के औचित्य को जटिल बनाती है और यह प्रश्न उठाती है कि क्या पर्यावरणीय मानकों से समझौता किया जा रहा है।

आगे की राह-

व्यापक जैव विविधता मूल्यांकन: एक विस्तृत, पारदर्शी अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि संकटग्रस्त प्रजातियों के महत्वपूर्ण आवास, प्रवास गलियारे और प्रजनन स्थल पहचाने जा सकें। यह मूल्यांकन स्वतंत्र पारिस्थितिकीविदों द्वारा किया जाना चाहिए और सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया जाना चाहिए।

पारिस्थितिक क्षति को न्यूनतम करना: बुनियादी ढांचे को इस तरह से फिर से डिजाइन करने के विकल्प तलाशे जाएं जिससे संवेदनशील क्षेत्रों से बचा जा सके। निकोबार समूह के भीतर ही क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्वास, मुख्यभूमि पर वनीकरण की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आदिवासी अधिकारों की रक्षा:

• विस्थापन को न्यूनतम किया जाए।

• सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।

• उचित मुआवजा, आजीविका सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

एक स्थानीय प्रशासन परिषद जिसमें आदिवासी प्रतिनिधि हों, को योजना और निगरानी में भागीदारी के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।

स्वतंत्र निगरानी: वैज्ञानिकों, आदिवासी परिषदों, पर्यावरणीय नियामकों और नागरिक समाज संगठनों की एक निगरानी समिति बनाई जानी चाहिए जो परियोजना के क्रियान्वयन और कानूनी सुरक्षा के अनुपालन पर निगरानी रखे।

पारदर्शी शासन: वास्तविक सुरक्षा हितों की रक्षा करते हुए सरकार को पर्यावरण, सामाजिक और वित्तीय पहलुओं से जुड़ी अधिकतम जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। यह पारदर्शिता विश्वास बनाएगी और रचनात्मक जन सहभागिता को संभव बनाएगी।

जलवायु और आपदा तैयारी: चूंकि द्वीप चक्रवातों, सूनामी और समुद्र स्तर में वृद्धि के प्रति संवेदनशील हैं, इसलिए सभी बुनियादी ढांचे में आपदा प्रतिरोधी डिज़ाइन, आपातकालीन तैयारी और जलवायु अनुकूलन उपाय शामिल किए जाने चाहिए।

| मुख्य प्रश्न: "पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विकास हस्तक्षेपों को रणनीतिक उद्देश्यों और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना होगा।" ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द) |