प्रस्तावना

भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, जहाँ हर चुनाव न केवल राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा का मंच है, बल्कि नागरिकों की लोकतांत्रिक आस्था का भी प्रमाण है। इस आस्था की नींव है चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता। मतदाता सूची इस प्रक्रिया का आधार है, क्योंकि यह तय करती है कि कौन नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करेगा। इसी संदर्भ में, भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR )—एक विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान—विवाद का केंद्र बन गया है। आयोग का दावा है कि यह पहल 2026 तक सभी चुनावों को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक है। हालांकि, कई राजनीतिक दल और नागरिक संगठन इसे हस्तक्षेप और अपारदर्शिता का माध्यम मान रहे हैं। यह विवाद केवल तकनीकी प्रक्रिया का नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों, संस्थागत स्वायत्तता और चुनावी सुधारों की दिशा का प्रश्न है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अवधारणा और उद्देश्य:

- चुनाव आयोग नियमित रूप से मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि सूची सटीक और अद्यतन रहे। इसके तहत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:

1. मृत मतदाताओं के नाम हटाना।

2. 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नए मतदाताओं का पंजीकरण।

3. स्थानांतरित या प्रवासी नागरिकों के विवरण को अपडेट करना।

4. त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को सुधारना।

- विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) इस प्रक्रिया का एक सघन और व्यापक स्वरूप है। इसमें घर-घर सत्यापन, बूथ-स्तरीय जांच, डिजिटल प्रमाणीकरण और नागरिकों की भागीदारी जैसे कदम शामिल हैं। आयोग का लक्ष्य है कि 2026 तक एक ऐसी मतदाता सूची तैयार हो जो शुद्ध, अद्यतन और विवादरहित हो। यह पहल तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वाकांक्षी है, क्योंकि यह न केवल प्रक्रिया को सुगम बनाती है, बल्कि मतदाताओं के विश्वास को भी मजबूत करने का दावा करती है।

- संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत, चुनाव आयोग को मतदाता सूची की अखंडता सुनिश्चित करने का अधिकार और दायित्व प्राप्त है। आयोग ने इससे पहले 1952-56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987-89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में विभिन्न क्षेत्रों में गहन संशोधन करने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग किया था।

विवाद के प्रमुख बिंदु:

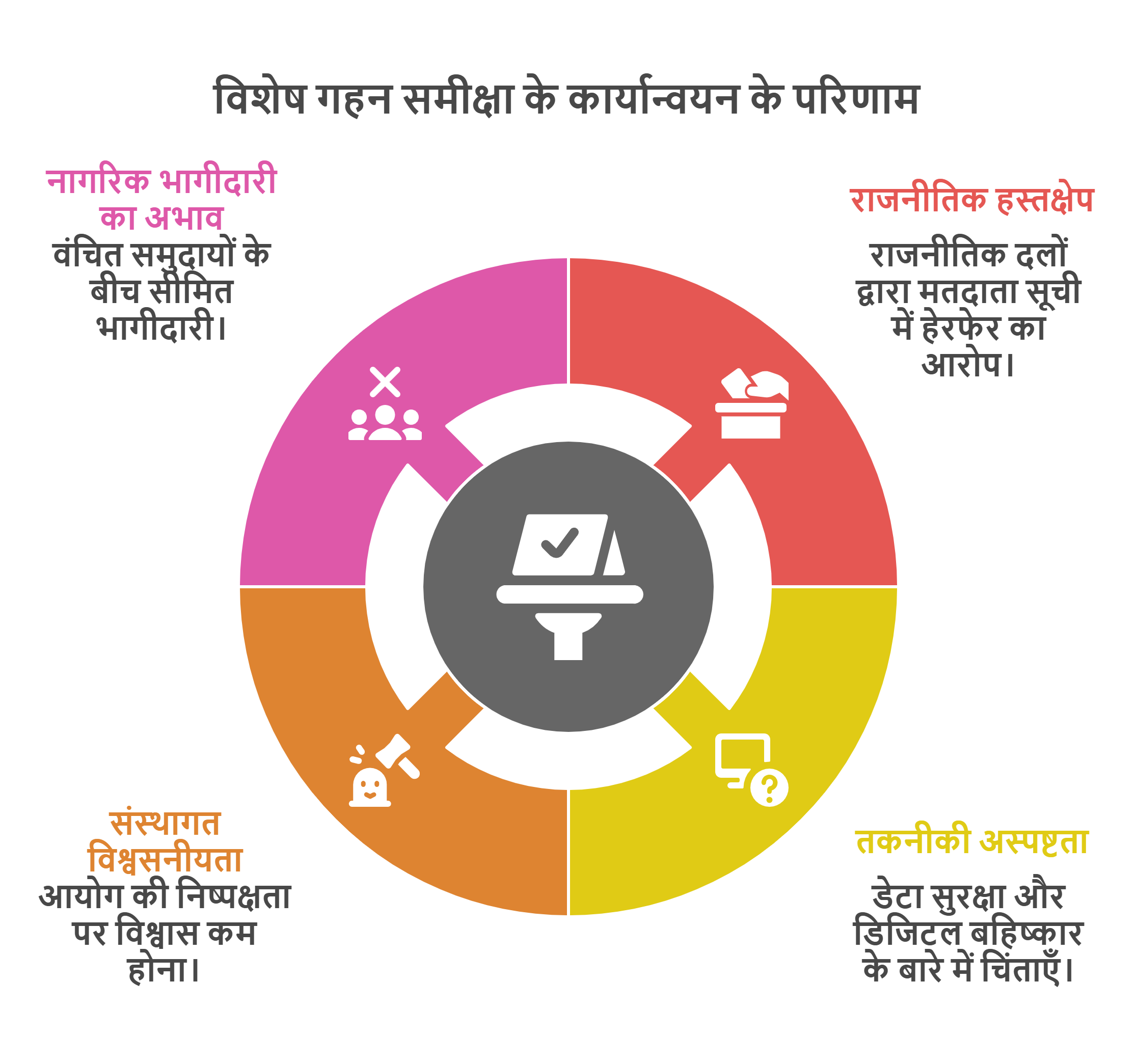

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के उद्देश्य भले ही सकारात्मक हों, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर कई आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं।

1. राजनीतिक हस्तक्षेप का डर: कई राजनीतिक दलों का आरोप है कि SIR के तहत मतदाता सूची में चयनात्मक बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे कुछ समुदायों को लाभ या नुकसान हो सकता है। इससे निर्वाचन क्षेत्रों का जनसांख्यिकीय संतुलन प्रभावित हो सकता है, जो अंततः चुनावी परिणामों को बदल सकता है। विशेष रूप से, विपक्षी दल इसे सत्ताधारी दल के पक्ष में हेरफेर का साधन मान रहे हैं।

2. तकनीकी अपारदर्शिता: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में आधार और EPIC (Elector Photo Identity Card) को जोड़ने की प्रक्रिया विवादास्पद रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह डेटा सुरक्षा और निजता के मानकों का उल्लंघन कर सकता है। ग्रामीण और गरीब समुदायों में डिजिटल साक्षरता और तकनीकी पहुंच की कमी के कारण डिजिटल बहिष्करण का खतरा भी है। इससे समाज के कमजोर वर्ग मतदाता सूची से बाहर रह सकते हैं।

3. संस्थागत विश्वसनीयता पर सवाल: जब भी आयोग की पहल पर राजनीतिक विवाद उठता है, उसकी नैतिक वैधता पर प्रश्न उठने लगते हैं। बार-बार लगने वाले आरोपों से न केवल आयोग की छवि प्रभावित होती है, बल्कि मतदाताओं का विश्वास भी कमजोर होता है। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा ही चुनावी प्रक्रिया की रीढ़ है।

4. नागरिक सहभागिता की कमी: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की जानकारी और प्रक्रिया कई बार ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाती। इससे महिलाएँ, आदिवासी, प्रवासी मजदूर और गरीब समुदाय पंजीकरण से वंचित रह जाते हैं। नागरिकों की सीमित भागीदारी इस अभियान की प्रभावशीलता को कम करती है और इसे अपारदर्शी बनाती है।

संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी देता है। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जिसे राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों में इस स्वायत्तता को रेखांकित किया है:

· केशवानंद भारती मामला (1973): लोकतंत्र को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया।

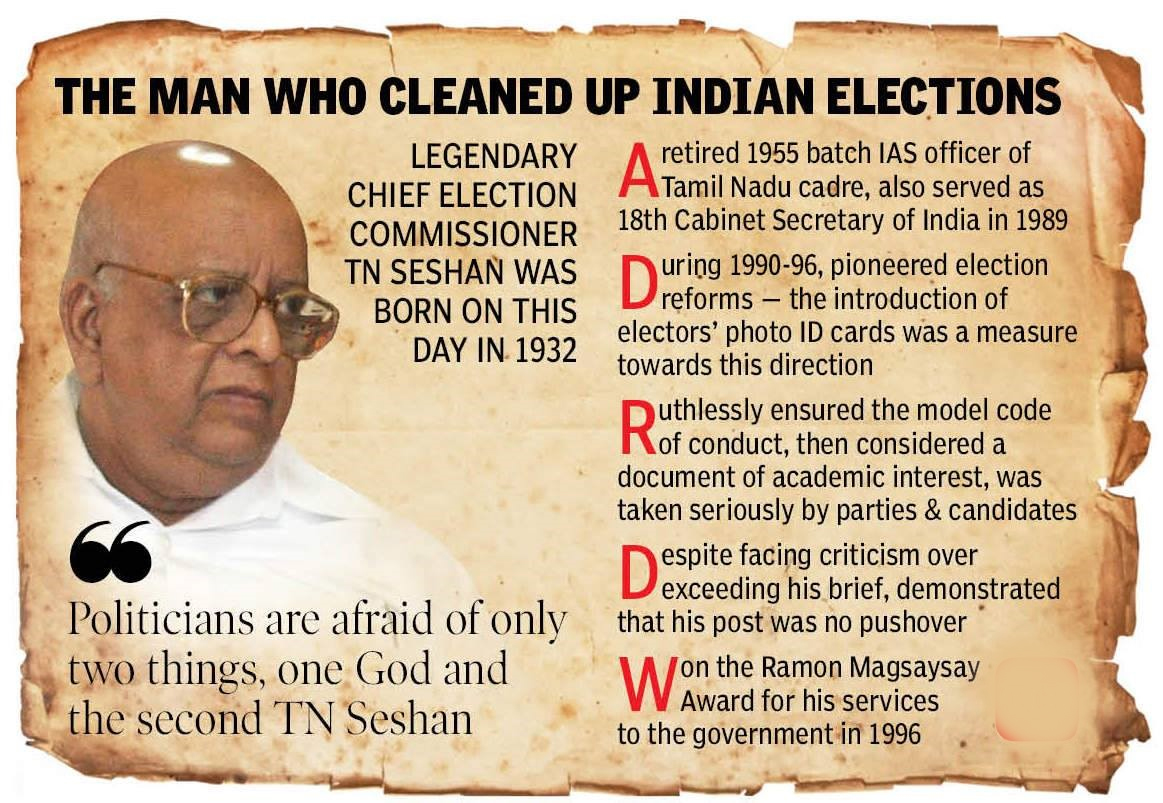

· टी एन सेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1995): आयोग को निष्पक्षता का संरक्षक बताया गया।

· पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (2003): मतदाता की स्वतंत्र पसंद और पारदर्शिता को चुनावी सुधारों का आधार माना गया।

ये निर्णय दर्शाते हैं कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण केवल तकनीकी कार्य नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का संवैधानिक दायित्व है।

प्रभाव और निहितार्थ

1. लोकतांत्रिक विश्वास पर असर: यदि मतदाता सूची की शुद्धता पर संदेह बना रहेगा, तो जनता का विश्वास कमजोर होगा। यह लोकतंत्र की वैधता को चुनौती दे सकता है, क्योंकि निष्पक्षता पर सवाल उठने से मतदाताओं की सहभागिता घट सकती है।

2. राजनीतिक ध्रुवीकरण: आयोग की पहल पर बार-बार उठने वाले विवादों से राजनीतिक दलों में अविश्वास बढ़ता है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी सुधारों पर सहमति बनाना कठिन हो जाता है, जो दीर्घकालिक सुधारों के लिए बाधा है।

3. संस्थागत स्वायत्तता का संकट: लगातार आरोपों से आयोग की स्वायत्तता पर सवाल उठते हैं। यदि इसे केवल प्रशासनिक इकाई के रूप में देखा जाने लगा, तो यह लोकतंत्र के संरक्षक की भूमिका खो सकता है।

4. अंतरराष्ट्रीय छवि: भारत का चुनावी मॉडल वैश्विक स्तर पर एक आदर्श माना जाता है। यदि इसकी प्रक्रियाएँ विवादास्पद दिखेंगी, तो भारत की लोकतांत्रिक साख को नुकसान पहुँचेगा।

सुधार की दिशा:

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसे अभियानों को प्रभावी और विश्वसनीय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

1. प्रौद्योगिकी का संतुलित उपयोग

डिजिटल तकनीकों का उपयोग पारदर्शिता बढ़ाने के लिए होना चाहिए, न कि बहिष्करण का कारण बनना चाहिए।

आधार-EPIC लिंकिंग को स्वैच्छिक और डेटा गोपनीयता कानूनों के अनुरूप करना होगा।

ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग कर मतदाता सूची को सुरक्षित और छेड़छाड़-मुक्त बनाया जा सकता है।

2. स्वतंत्र पर्यवेक्षण: आयोग की प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र ऑडिट समिति बनाई जाए, जिसमें न्यायपालिका, नागरिक समाज और शैक्षणिक विशेषज्ञ शामिल हों। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

3. नागरिक जागरूकता और सहभागिता: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, विशेषकर ग्रामीण और हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए। स्थानीय निकायों, NGOs और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी बढ़ाई जाए। महिलाओं, आदिवासियों और प्रवासियों को विशेष रूप से शामिल करने पर ध्यान दिया जाए।

4. संवैधानिक और विधायी सुधार: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली लागू की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, CJI और विपक्ष के नेता शामिल हों। आयोग को वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। शिकायतों के निवारण के लिए एक स्वतंत्र चुनाव लोकपाल (Election Ombudsman) की स्थापना की जा सकती है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

विश्व के अन्य लोकतंत्रों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए अलग-अलग मॉडल अपनाए जाते हैं:

· यूनाइटेड किंगडम: मतदाताओं का एनुअल कैनवस (Annual Canvass of Electoral) के तहत हर साल घर-घर सत्यापन किया जाता है।

· संयुक्त राज्य अमेरिका: कुछ राज्यों में स्वचालित मतदाता पंजीकरण (Automatic voter registration) लागू है, जहाँ सरकारी डेटाबेस से मतदाता सूची तैयार की जाती है।

· ऑस्ट्रेलिया: अनिवार्य मतदान और स्वतंत्र चुनाव आयोग के साथ सूची की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

भारत इन मॉडलों से प्रेरणा लेकर अपनी प्रक्रिया को और प्रभावी बना सकता है।

निष्कर्ष:

भारत का लोकतंत्र उसकी सबसे बड़ी ताकत है और चुनाव आयोग इसका प्रहरी। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसी पहलें यदि पारदर्शिता और व्यापक सहभागिता के साथ लागू हों, तो वे चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत कर सकती हैं। लेकिन यदि इन पर संदेह बना रहा, तो यह संस्थागत विश्वास को कमजोर करेगा। आज जरूरत है कि आयोग अपनी प्रक्रियाओं को संवैधानिक नैतिकता, तकनीकी पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता के आधार पर पुनर्परिभाषित करे। साथ ही, राजनीतिक दलों को भी संस्थाओं की स्वतंत्रता का सम्मान करना होगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “मुक्त और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की जीवनरेखा हैं।” यदि मतदाता सूची की शुद्धता और आयोग की स्वायत्तता पर सवाल उठते हैं, तो लोकतंत्र की आत्मा संकट में पड़ सकती है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) विवाद यह याद दिलाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जनता के विश्वास से बनती है।

| मुख्य प्रश्न: नावी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसी पहलें किस प्रकार निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता और विपक्षी दलों के राजनीतिक संशय के बीच तनाव को उजागर करती हैं, इस पर चर्चा कीजिए। संस्थागत विश्वसनीयता को मज़बूत करने हेतु सुधारों का सुझाव दीजिए। |