सन्दर्भ:

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय किया जाता है। दशकों से, देश हर साल CoP (Conference of Parties) में मिलते हैं ताकि उत्सर्जन को कम करने, जलवायु सहनशीलता बढ़ाने और वित्तीय सहायता जुटाने के उपायों पर सहमति बन सके।

- हालांकि, हाल के वर्षों में इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर संकट आया है। कई विकसित देशों ने न तो अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा किया है और न ही गरीब देशों को वादा किया गया वित्तीय सहयोग प्रदान किया है। इस विफलता ने विशेष रूप से विकासशील और कमजोर देशों के बीच विश्वास को नुकसान पहुंचाया है, जो उत्सर्जन में कम योगदान करते हैं लेकिन जलवायु प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

- नेतृत्व परिवर्तन के बाद अमेरिका द्वारा हाल ही में वार्ताओं से हटने से इस प्रणाली पर विश्वास और कमजोर हुआ है। जैसे-जैसे दुनिया ब्राजील में होने वाले कॉप30 की तैयारी कर रही है, यह आवश्यक हो गया है कि प्रक्रिया में दोबारा विश्वास पैदा किया जाए और ऐसी सुधारों पर सहमति बने जो जलवायु कार्रवाई को अधिक प्रभावी और समावेशी बना सकें।

जलवायु वार्ताओं की चुनौतियाँ:

1. अपर्याप्त जलवायु वित्त

- पेरिस समझौते के तहत, विकसित देशों ने विकासशील देशों के जलवायु प्रयासों के लिए प्रति वर्ष कम से कम 100 अरब डॉलर जुटाने का वादा किया था।

- हालिया आकलनों के अनुसार, उभरते बाजारों और विकासशील देशों (चीन को छोड़कर) को प्रति वर्ष लगभग 2.3–2.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है।

- कॉप29 में, विकसित देशों ने केवल 2035 से प्रति वर्ष 300 अरब डॉलर जुटाने पर सहमति दी, जो आवश्यकताओं से बहुत कम है।

- इस अंतर के कारण भारत सहित कई विकासशील देशों ने प्रस्तावित जलवायु वित्त समझौते को अस्वीकार कर दिया।

2. शमन कार्य कार्यक्रम (MWP) पर गतिरोध

- जीवाश्म ईंधनों की भविष्य की भूमिका को लेकर देशों के बीच मतभेद हैं।

- कुछ देश पूरी तरह से इन्हें समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जबकि अन्य विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा के लिए इनकी भूमिका को जारी रखना चाहते हैं।

- यह मतभेद MWP को अंतिम रूप देने में बाधा बन रहा है।

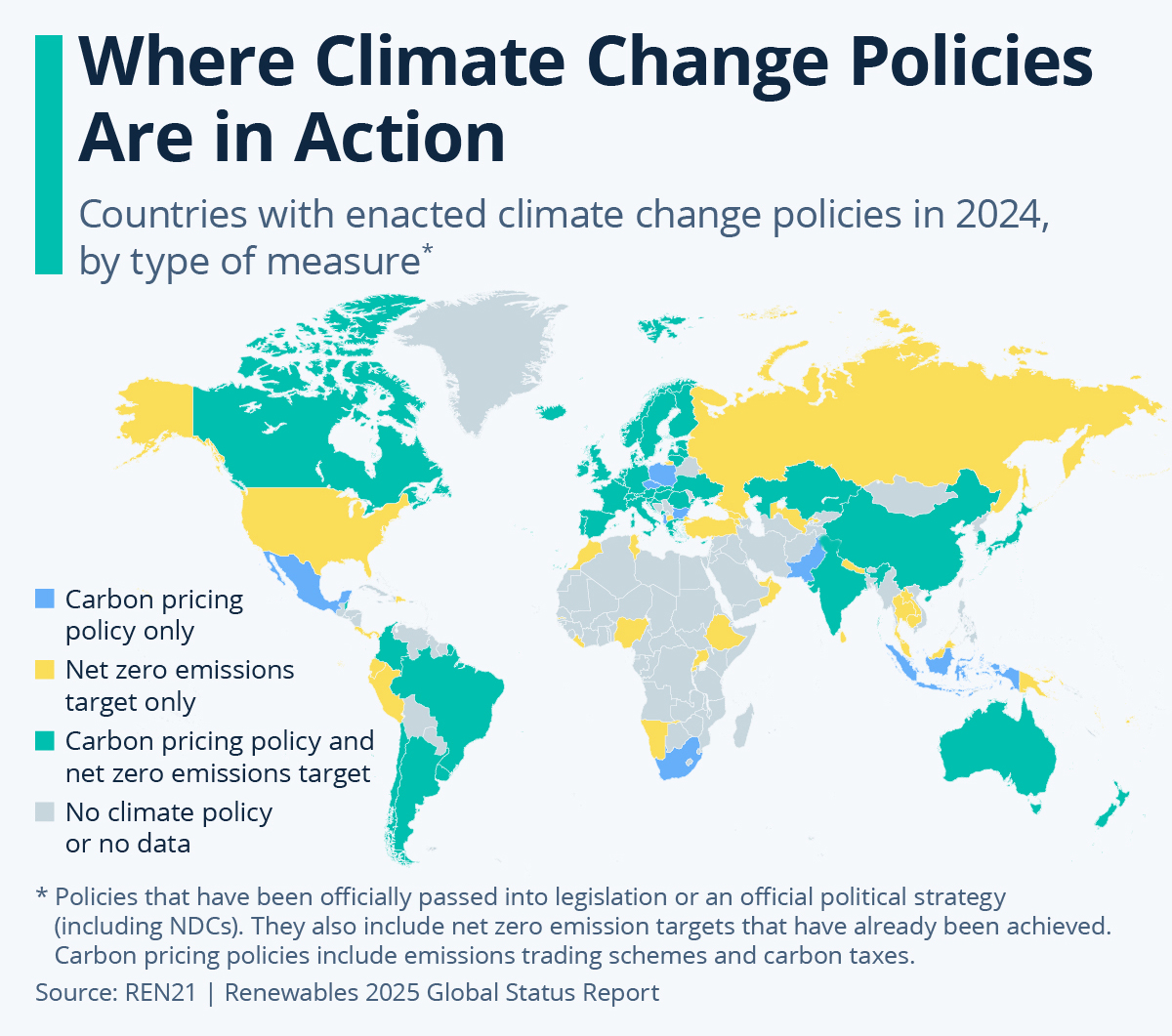

3. जलवायु लक्ष्यों पर सीमित प्रगति

- वर्ष 2023 में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ने नया रिकॉर्ड बनाया, जो 2022 की तुलना में 1.3% अधिक था।

- एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार, मौजूदा प्रतिबद्धताएँ और कार्य 1.5°C लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।

- 2030 तक आवश्यक उत्सर्जन कटौती से दुनिया अभी भी बहुत दूर है।

4. नुकसान और क्षति कोष (LDF) का क्रियान्वयन टला हुआ

- यह कोष कमजोर देशों को जलवायु आपदाओं से उबरने में मदद करने के लिए बनाया गया था।

- इसका क्रियान्वयन धीमा है और वित्तीय सहायता अपर्याप्त बनी हुई है।

5. नए राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs) में देरी

- कॉप30 से पहले उत्सर्जन में कटौती के नए वादे (NDCs) की अगली श्रृंखला टल गई है।

- इससे अधिक मजबूत जलवायु प्रतिबद्धताओं की गति धीमी हुई है।

6. उत्सर्जन में असमानता

- G20 देश वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 77% हिस्सा रखते हैं।

- देशों के वर्तमान उत्सर्जन, ऐतिहासिक योगदान और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में बड़ा अंतर है।

- ये असमानताएँ सहमति बनाना कठिन बनाती हैं।

7. जीवाश्म ईंधन लॉबिस्टों के प्रभाव के आरोप

- आरोप लगे हैं कि जीवाश्म ईंधन कंपनियाँ और प्रदूषणकारी उद्योग कॉप वार्ताओं पर अनुचित प्रभाव डालते हैं।

- उनकी भागीदारी को कमजोर प्रतिबद्धताओं और सीमित महत्वाकांक्षा का कारण माना जाता है।

सुधारों के प्रस्ताव:

बॉन में हुई हालिया मध्यवर्षीय बैठक के दौरान देशों और नागरिक समाज समूहों ने प्रक्रिया सुधारने के उपाय सुझाए:

बॉन में चर्चा किए गए मध्यम सुधार

- एजेंडा आइटम्स को सुव्यवस्थित करना ताकि दोहराव से बचा जा सके और समय की बचत हो।

- देशों और पर्यवेक्षक समूहों के बयानों की अवधि सीमित करना।

- वार्ता दलों के आकार को सीमित करना।

- छोटे प्रतिनिधिमंडलों की सार्थक भागीदारी के लिए समय-सारिणी में सुधार करना।

- इन चर्चाओं में कोई निष्कर्ष नहीं निकला और वे कॉप30 में जारी रहेंगी।

नागरिक समाज और अभियान समूहों के सुझाव

200 से अधिक जलवायु समूहों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर कर गहरे सुधारों की मांग की:

- यदि सर्वसम्मति नहीं बनती तो बहुमत आधारित निर्णय लेने की अनुमति दी जाए।

- वर्तमान में प्रत्येक निर्णय के लिए सर्वसम्मति आवश्यक है, जिससे प्रत्येक देश को प्रभावी रूप से वीटो मिल जाता है।

- खराब जलवायु रिकॉर्ड वाले देशों को कॉप की मेजबानी करने से रोका जाए।

- वार्ताओं में जीवाश्म ईंधन कंपनियों की भागीदारी घटाई जाए ताकि हितों के टकराव से बचा जा सके।

- विश्वास बहाली के लिए वार्ताओं में पारदर्शिता बढ़ाई जाए।

हालांकि, किसी भी सुधार को सभी पक्षों की सहमति की आवश्यकता है, जिससे कट्टर बदलावों को अपनाना कठिन बन जाता है।

कॉप30 के मेजबान के रूप में ब्राजील की भूमिका:

ब्राजील, कॉप30 की मेजबानी करते हुए, प्रक्रिया में सुधार और विश्वास बहाली के प्रयासों का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर कर चुका है।

- ब्राजील ने UNFCCC प्रक्रिया के भविष्य पर पुनर्विचार का आह्वान किया है।

- इसने निम्नलिखित प्रमुख समस्याओं को रेखांकित किया:

- एजेंडा आइटम्स में ओवरलैपिंग।

- छोटे प्रतिनिधिमंडलों की प्रभावी भागीदारी में बाधाएँ।

- वार्ता के लिए समय की सीमाएँ।

- ब्राजील ने प्रस्ताव रखा:

- जलवायु चर्चाओं को अन्य बहुपक्षीय मंचों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में मुख्यधारा बनाना।

- जलवायु निर्णयों को लागू करने के लिए पूरक तंत्रों का निर्माण।

- कार्रवाई को तेज़ करने के लिए 30 प्राथमिकताओं पर देशों के साथ मिलकर काम करना।

कॉप30 की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या ब्राजील विकासशील देशों के बीच विश्वास बहाल कर सकता है और ऐसे परिणाम सुनिश्चित कर सकता है जो न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी हों।

विकासशील देशों की मांगें:

विकासशील देश बार-बार इस बात पर ज़ोर दे चुके हैं कि बिना पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता के, महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई असंभव है।

- ब्रिक्स देशों ने एक घोषणा पत्र जारी कर माँग की:

- विकसित देश UNFCCC और पेरिस समझौते के तहत अपने वित्तीय वादों को पूरा करें।

- कमजोर समुदायों की रक्षा के लिए अनुकूलन उपायों के लिए वित्त बढ़ाया जाए।

- विकासशील देशों ने बोन में वित्त पर एक विशेष बैठक आयोजित करने के लिए सफलतापूर्वक दबाव डाला, हालांकि यह बिना किसी समझौते के समाप्त हुई।

- जलवायु वित्त का मुद्दा ब्राजील में वार्ताओं में छाया रहेगा।

आगे की राह:

विश्वसनीयता संकट से निपटने और प्रभावी जलवायु कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कई कदम आवश्यक हैं:

1. जलवायु कूटनीति को बढ़ावा देना

o विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद को नियमित और रचनात्मक बनाया जाए।

2. नुकसान और क्षति कोष का शीघ्र क्रियान्वयन

o फंडिंग और सहायता को तेज़ी से पहुंचाया जाए ताकि कमजोर राष्ट्र जलवायु प्रभावों से उबर सकें।

3. CBDR-RC सिद्धांत की पुनः पुष्टि

o सामान्य लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियाँ और संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC) वार्ताओं का मार्गदर्शक सिद्धांत बनी रहें।

o ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन करने वाले विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए।

4. NDCs को सुदृढ़ और बेहतर बनाना

o 1.5°C तापमान सीमा बनाए रखने के लिए 2030 तक 42% और 2035 तक 57% उत्सर्जन कटौती आवश्यक है।

o देशों को बिना देरी के अद्यतन और महत्वाकांक्षी NDCs प्रस्तुत करनी चाहिए।

5. जवाबदेही को बेहतर बनाना

o एन्हांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क (Enhanced Transparency Framework) के तहत रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत किया जाए।

o प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए उत्तरदायित्व की व्यवस्था बनाई जाए।

6. जीवाश्म ईंधन हितों के प्रभाव को घटाना

o उन उद्योगों की भूमिका को सीमित करने के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएँ जो जलवायु लक्ष्यों को कमजोर कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

जलवायु वार्ताएँ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। जहाँ पेरिस समझौता ने वैश्विक सहयोग की क्षमता को दर्शाया था, वहीं वित्त, महत्वाकांक्षा और विश्वास में लगातार बनी खाई अब प्रगति के मार्ग में बाधा बन गई है।

कॉप30 की ओर बढ़ता रास्ता एक अवसर प्रस्तुत करता है – विश्वास को बहाल करने, समावेशिता बढ़ाने और कार्रवाई को गति देने का। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या देश महत्वाकांक्षा और न्याय के बीच संतुलन बना सकते हैं और जलवायु संकट की तात्कालिकता से मेल खाती प्रतिबद्धताएँ निभा सकते हैं।

आगामी महीनों में लिए गए निर्णय यह तय करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग परिवर्तन की एक सशक्त शक्ति बना रहेगा या बढ़ते वैश्विक उत्सर्जन के सामने अप्रासंगिक हो जाएगा।

| मुख्य प्रश्न: “जलवायु वित्त अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में सबसे विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।” विकासशील देशों की हालिया प्रतिबद्धताओं और मांगों के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। |