सन्दर्भ:

17वां ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन, जो 6–7 जुलाई 2025 को रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के इस समूह के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह पहला शिखर सम्मेलन था जिसमें सभी नए सदस्य—मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इंडोनेशिया—ने भाग लिया, जिससे BRICS की वैश्विक मामलों में अपनी भूमिका को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा प्रकट होती है। यह बैठक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय तनावों की पृष्ठभूमि में हुई, जिनमें ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिका-इज़राइल के हमले, गाज़ा में जारी संघर्ष और हाल ही में भारत-पाकिस्तान के बीच का तनाव शामिल हैं। इन घटनाओं, साथ ही कनाडा में हुए G-7 शिखर सम्मेलन के परिणामों ने वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में मौजूद गहरी दरारों को उजागर किया।

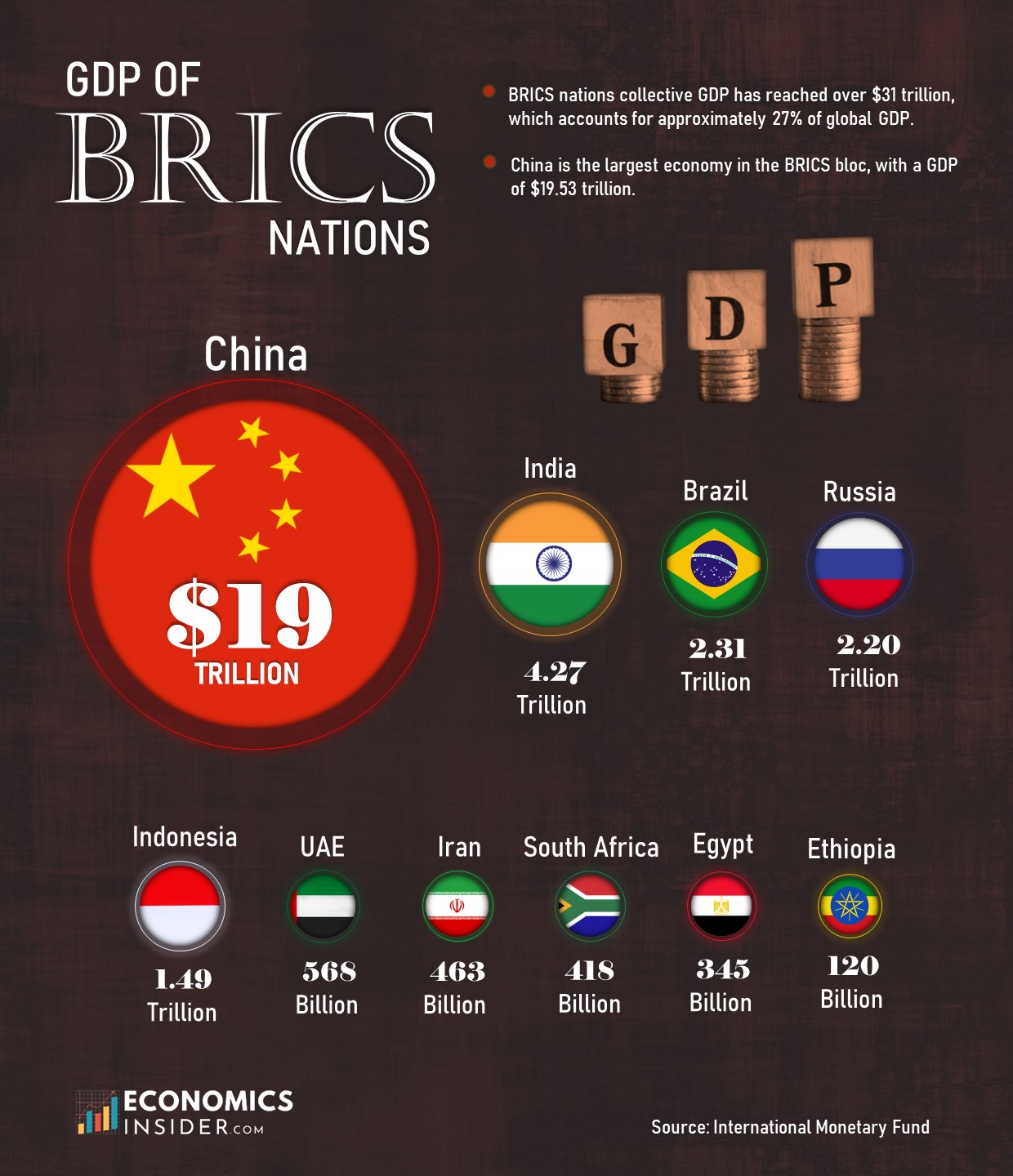

- हालाँकि संयुक्त राष्ट्र सुधारों को लेकर मतभेद और BRICS की आर्थिक योजना पर अमेरिका की आलोचना जैसी चुनौतियाँ रहीं, फिर भी रियो घोषणा-पत्र ने सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाया। अब जबकि BRICS दुनिया की लगभग आधी आबादी, 40% वैश्विक GDP और विश्व व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दर्शाता है, वर्ष 2026 में भारत की अध्यक्षता इस समूह के लिए एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों में निर्णायक होगी।

शिखर सम्मेलन की प्रमुख बातें:

व्यापार और आर्थिक चिंताएँ:

शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिका ने BRICS देशों को डॉलर को चुनौती देने वाले कदम उठाने से चेताया। हालाँकि अंतिम घोषणा में डॉलर को बदलने की बात नहीं की गई, लेकिन इसमें व्यापार को विकृत करने वाले एकतरफा शुल्क और गैर-शुल्क उपायों की आलोचना की गई, जो हाल की अमेरिकी नीतियों की ओर संकेत करता है।

इसमें पर्यावरणीय उपायों की आड़ में संरक्षणवाद के जोखिमों को भी उजागर किया गया, जिसमें यूरोपीय संघ के प्रस्तावित कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का हवाला दिया गया, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के निर्यात को नुकसान पहुँचा सकता है।

वैश्विक संस्थानों में सुधार:

एक प्रमुख विषय अंतरराष्ट्रीय संगठनों का आधुनिकीकरण रहा:

• BRICS ने संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF और WTO को अद्यतन करने का आह्वान किया ताकि वे विकासशील देशों का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकें।

• विशेष रूप से, चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ब्राज़ील और भारत की बड़ी भूमिका का समर्थन किया, हालाँकि उनके स्थायी सदस्यता के लिए औपचारिक समर्थन नहीं दिया गया।

• घोषणा में WTO के विवाद निपटान प्रणाली की पुनर्स्थापना की मांग की गई, जो अब भी ठप है।

ये रुख द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए संस्थानों में सुधार की धीमी गति को लेकर निराशा को दर्शाते हैं।

मध्य पूर्व और फिलिस्तीन:

गाज़ा की स्थिति पर शिखर सम्मेलन ने मजबूत बयान जारी किए, जिसमें मध्य पूर्व से नए सदस्यों का प्रभाव भी परिलक्षित हुआ। घोषणा में:

• इज़राइली सैन्य अभियानों और मानवीय सहायता की नाकेबंदी पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।

• तत्काल युद्धविराम और इज़राइली बलों की वापसी की मांग की गई।

• वेस्ट बैंक और गाज़ा को मिलाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की वकालत की गई।

आतंकवाद-रोधी और भारत की प्राथमिकताएँ:

भारत के लिए यह शिखर सम्मेलन एक स्पष्ट कूटनीतिक उपलब्धि लेकर आया। घोषणा में:

• 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई।

• आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

• सीमा-पार आतंकवाद और आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने के मुद्दे को उजागर किया गया, जिससे भारत की स्थिति वैश्विक मंचों जैसे FATF में मजबूत हुई।

G20 और बहुध्रुवीयता:

G20 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच मतभेदों के चलते चुनौतियाँ बनी हुई हैं, ऐसे में BRICS नेताओं ने ज़ोर दिया कि G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग का मुख्य मंच बना रहे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता के समर्थन की भी पुष्टि की, जो उनके बहुध्रुवीय विश्व की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है।

शिखर सम्मेलन की अन्य प्रमुख बातें:

• जलवायु वित्त: विकासशील देशों को जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए सुलभ और पूर्वानुमानित फंडिंग की मांग करते हुए लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस को अपनाया गया।

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासान: ग्लोबल AI गवर्नेंस पर नेताओं के बयान को जारी किया गया, जो राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप AI के जिम्मेदार विकास और उपयोग को बढ़ावा देता है।

• स्वास्थ्य सहयोग: सोशल डिटरमिन्ड डिज़ीज़ को समाप्त करने के लिए साझेदारी शुरू की गई, जिसका उद्देश्य गरीबी और बहिष्करण से जुड़ी स्वास्थ्य असमानताओं को कम करना है।

• अफ्रीका-केंद्रित समाधान: सूडान और हॉर्न ऑफ अफ्रीका सहित क्षेत्रीय संघर्षों के प्रबंधन में “अफ्रीकी समाधान अफ्रीकी समस्याओं के लिए” दृष्टिकोण का समर्थन किया गया।

• परमाणु अप्रसार: परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों के वैश्विक सुरक्षा में योगदान को रेखांकित किया गया।

• जलवायु कूटनीति: भारत के 2028 में UNFCCC की COP33 की मेज़बानी के प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

2025 का BRICS शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो में इस प्रभावशाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं के गठबंधन के विकास में एक निर्णायक क्षण था।

जहाँ इस शिखर सम्मेलन ने व्यापार, जलवायु और संस्थागत सुधार पर महत्वाकांक्षी घोषणाएँ कीं, वहीं इसने उन अंतर्विरोधों को भी उजागर किया जो इस समूह के प्रभाव को सीमित कर सकते हैं।

ब्रिक्स (BRICS) क्या है?

“BRIC” शब्द 2001 में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था। BRIC औपचारिक रूप से 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन में एक समूह के रूप में सामने आया और 2009 में अपना पहला स्वतंत्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से BRIC, BRICS बन गया।

हाल ही में सदस्यता में और विस्तार हुआ है:

• 2024 में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात समूह में शामिल हुए।

• 2025 में इंडोनेशिया भी सदस्य बना।

• सऊदी अरब ने अब तक अपनी सदस्यता को औपचारिक रूप नहीं दिया है, जबकि अर्जेंटीना, जो पहले शामिल होने वाला था, ने शामिल न होने का निर्णय लिया।

BRICS के भीतर अंतर्विरोध

BRICS हमेशा एक असामान्य गठबंधन रहा है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं और सुरक्षा हितों वाले देश शामिल हैं। इसके सदस्य भारत और ब्राज़ील जैसे उदार लोकतंत्रों से लेकर चीन और रूस जैसे अधिनायकवादी देशों तक फैले हुए हैं।

यह विविधता जहाँ BRICS को व्यापक प्रतिनिधित्व देती है, वहीं यह गहरे मतभेद भी उत्पन्न करती है।

उदाहरण के लिए:

• भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर गंभीर विवाद और एशिया में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है।

• सऊदी अरब और UAE, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित हैं, जबकि ईरान अब BRICS सदस्य है।

• रूस और चीन अक्सर पश्चिम विरोधी बयानबाज़ी को बढ़ावा देते हैं, जिसे भारत और ब्राज़ील समर्थन देने में सहज नहीं हैं।

ये अंतर BRICS के लिए एक स्वर में बोलना कठिन बना देते हैं। जहाँ रियो घोषणा ने वैश्विक शासन सुधारों और सहयोग के महत्व पर जोर दिया, वहीं इसने यह स्पष्ट नहीं किया कि सदस्य अपने आपसी टकरावों से कैसे निपटेंगे।

अमेरिकी नीति परिवर्तनों का प्रभाव

विडंबना यह है कि जबकि BRICS अक्सर अमेरिकी प्रभाव को कम करने की बात करता है, वास्तव में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव अमेरिका स्वयं ला रहा है। पिछले वर्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति ने:

• विश्व व्यापार संगठन (WTO) से समर्थन वापस लेने की धमकी दी, जिससे वैश्विक व्यापार प्रणाली कमजोर हुई।

• विश्व बैंक और IMF में बड़े सुधारों की मांग की, जो वही हैं जिनकी मांग BRICS वर्षों से करता रहा है।

• लगभग सभी व्यापारिक साझेदारों पर नए शुल्क लगाए या लगाने की धमकी दी, जिनमें BRICS सदस्य भी शामिल हैं।

इन घटनाक्रमों ने BRICS को एकजुट वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर देने के बजाय इसके कई सदस्य देशों को अमेरिका के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय समझौते करने की ओर प्रेरित किया है ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा कर सकें।

• चीन ने वाशिंगटन के साथ सीमित व्यापार समझौता किया।

• वियतनाम, जो अमेरिकी शुल्कों को लेकर चिंतित था, ने अपना अलग व्यापार समझौता किया।

• भारत महीनों से अमेरिका के साथ वार्ता कर रहा है, ताकि एक अनुकूल व्यापार समझौता हो सके।

यह दिखाता है कि जहाँ BRICS सामूहिक शक्ति की बात करता है, वहीं इसके सदस्य जब आर्थिक दबाव का सामना करते हैं, तो समूह की एकजुटता से ज़्यादा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं।

निष्कर्ष:

जैसे-जैसे भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने की तैयारी कर रहा है, उसकी कूटनीतिक रणनीति महत्वपूर्ण होगी। चुनौती वित्तीय स्वतंत्रता, सतत विकास और समावेशी वृद्धि पर समूह की आकांक्षाओं को व्यावहारिक परिणामों में परिवर्तित करने में है।

भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करते हुए समूह के आंतरिक अंतर्विरोधों का भी प्रबंधन करना होगा।

ब्रिक्स पारंपरिक अर्थों में एक गुट नहीं है - यह एक मंच है। यह वैश्विक शासन में, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण से, वैकल्पिक आवाज़ों के लिए एक स्थान है।

| मुख्य प्रश्न: ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता का विस्तार किया है और एक एजेंडा तैयार किया है जिसका उद्देश्य वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार लाना और पश्चिमी प्रभुत्व वाली वित्तीय प्रणालियों पर निर्भरता कम करना है। भारत की विदेश नीति और आर्थिक हितों के लिए इससे उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। |