परिचय:

79वें स्वतंत्रता दिवस पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप-टेक क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोइंजीनियरिंग में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए एक भविष्योन्मुख दृष्टि प्रस्तुत की। हालांकि, इस दृष्टि के लिए केवल तकनीकी नवप्रवर्तन ही आवश्यक नहीं है, बल्कि शासन में संरचनात्मक सुधार भी आवश्यक हैं।

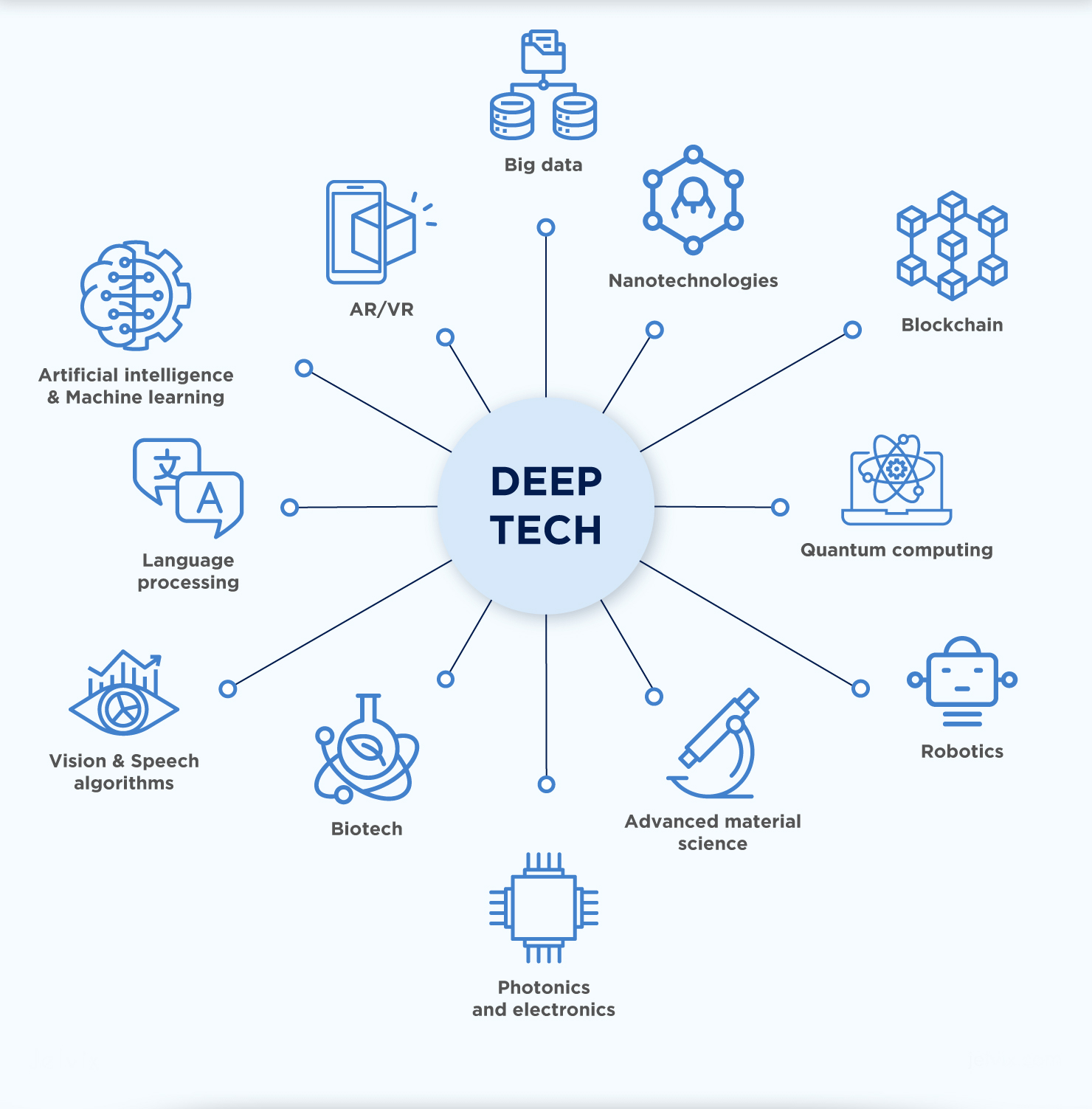

डीप-टेक के बारे में:

डीप-टेक से तात्पर्य ऐसी अभिनव तकनीकों से है जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों या जटिल इंजीनियरिंग पर आधारित हैं और बड़े सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को हल करने का लक्ष्य रखती हैं। शैलो टेक के विपरीत, जिसमें क्रमिक डिजिटल उन्नयन शामिल हैं, डीप-टेक स्टार्टअप AI, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत सामग्री जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी नवप्रवर्तन पर केंद्रित होते हैं। इन उद्यमों के लिए शोध एवं विकास में दीर्घकालिक और पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है, और ये बाजार में परिपक्व होने में दशकों लग सकते हैं।

भारत के लिए डीप-टेक क्यों महत्वपूर्ण है?

- डीप-टेक भारत को एक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए आवश्यक है। यह AI, बायोटेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसे उन्नत क्षेत्रों में नवप्रवर्तन को गति देता है, नए बाजार बनाता है और औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाता है। यह परिवर्तन न केवल आर्थिक दक्षता बढ़ाता है, बल्कि भविष्य के उद्योगों की नींव भी रखता है, जिससे भारत पारंपरिक विनिर्माण-प्रधान विकास से आगे बढ़ सके।

- डीप-टेक स्टार्टअप्स को दीर्घकालिक, उच्च-प्रभाव वाले नवप्रवर्तनों का अनुसरण करने के लिए सक्षम बनाकर उद्यमिता को बढ़ावा देता है, वैश्विक प्रतिभा और निवेश को आकर्षित करता है। ये उद्यम निर्यात, रोजगार सृजन और एक मजबूत नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देते हैं।

- डीप-टेक जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा पहुंच, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, और साइबर सुरक्षा जैसे बड़े सामाजिक मुद्दों के समाधान प्रदान करता है। यह रक्षा, नेविगेशन और महत्वपूर्ण अवसंरचना में स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकें शासन और विकास के निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को भी बेहतर बनाती हैं।

भारत के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र की वर्तमान स्थिति:

- भारत ने डिजिटल तकनीक, विशेषकर सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यूपीआई, आधार (Aadhaar), CoWIN, और डिजीलाकर (DigiLocker) जैसे प्लेटफ़ॉर्मों ने सेवा वितरण, वित्तीय समावेशन और डिजिटल शासन में क्रांति ला दी है। भारत अब प्रति व्यक्ति मोबाइल डेटा खपत में विश्व में सबसे आगे है, और बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर तकनीकी हब के रूप में उभरे हैं।

- इसके अतिरिक्त, भारत की कुशल कार्यबल वैश्विक नवप्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे Nvidia और IBM के प्रमुख अनुसंधान और विकास (R&D) केंद्र देश में संचालित हैं।

- हालांकि, ये उपलब्धियाँ मुख्य रूप से निचले और मध्यम तकनीकी क्षेत्रों, जैसे IT सेवाएं, फिनटेक, और सोशल मीडिया तक सीमित हैं। इसके विपरीत, भारत का डीप-टेक पारिस्थितिकी तंत्र—जिसमें AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर शामिल हैं—अभी भी विकसित नहीं हुआ है और आयात पर निर्भर है। अकादमी, उद्योग और सरकार के बीच सीमित समन्वय भी शोध और नवप्रवर्तन के पैमाने को बाधित करता है।

भारत की नौकरशाही संरचना ब्रिटिश भारत की भारतीय सिविल सेवा (ICS) की विरासत है, जिसे मूलतः नियंत्रण के लिए बनाया गया था, नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए नहीं। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने पश्चिममिंस्टर मॉडल को न्यूनतम संरचनात्मक बदलाव के साथ बनाए रखा।

आज, इससे कई शासन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं:

- सामान्यज्ञों का प्रभुत्व बना हुआ है, IAS अधिकारी अक्सर अत्यधिक विशेषज्ञता वाले विभागों (जैसे AI या बायोटेक्नोलॉजी) का नेतृत्व करते हैं।

- वरिष्ठ स्तरों पर विषय विशेषज्ञता और लैटरल एंट्री सीमित है।

- लालफीताशाही, जोखिम-हीन संस्कृति और आंतरिक पदोन्नति जवाबदेही और नवप्रवर्तन में बाधक हैं।

वीरप्पा मोइली प्रशासनिक सुधार आयोग (2005) ने इन मुद्दों को उजागर किया और सुझाव दिए:

- विशेषज्ञों की लैटरल एंट्री

- प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन

- आचार संहिता और जवाबदेही तंत्र

हालांकि, कार्यान्वयन अधूरा रहा। इस पुरानी प्रणाली को सुधारने के बिना, भारत की डीप-टेक में नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा सीमित रहेगी।

डीपटेक के लिए नियामकीय अड़चनें:

भारत का नियामकीय माहौल डीप-टेक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी बाधा बना हुआ है। सार्वजनिक हित और स्थिरता के लिए नियमन आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक और पुरानी नियमावली नवप्रवर्तन और निवेश को रोक सकती है।

समस्या क्षेत्र:

1. कई और ओवरलैपिंग नियामक: कई क्षेत्रों जैसे डिजिटल वित्त, डेटा संरक्षण और बायोटेक को कई प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे भ्रम, देरी और अकार्यक्षमता होती है।

2. नियामकीय अत्यधिक नियंत्रण: क्रिप्टोकरेंसी, बायोटेक, और AI जैसे उभरते क्षेत्रों में अस्पष्ट या प्रतिबंधात्मक नियमन अनिश्चितता पैदा करता है, जो स्टार्टअप और निवेशकों को हतोत्साहित करता है।

3. नवप्रवर्तन सैंडबॉक्स की अनुपस्थिति: नियंत्रित परीक्षण और नई तकनीकों के पायलटिंग के लिए पर्याप्त नियामक सैंडबॉक्स या नवप्रवर्तन क्षेत्र नहीं हैं।

4. औपनिवेशिक काल के अनुपालन बोझ: कई व्यावसायिक नियम अभी भी पुराने औपनिवेशिक कानूनों पर आधारित हैं, जिससे कागजी कार्रवाई और प्रक्रियात्मक देरी होती है।

अंतरराष्ट्रीय तुलना:

भारत अपने डीप-टेक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए वैश्विक नेताओं से महत्वपूर्ण सबक ले सकता है:

संयुक्त राज्य अमेरिका:

-

- स्वतंत्र नियामक निकाय (जैसे FTC, FCC) पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और नवप्रवर्तन सुनिश्चित करते हैं।

- DARPA और CHIPS अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से बड़े सार्वजनिक R&D वित्तपोषण उभरती तकनीकों में मूलभूत अनुसंधान का समर्थन करते हैं।

- लचीली नौकरशाही डोमेन विशेषज्ञों को प्रमुख संस्थानों का नेतृत्व करने देती है, जिससे अधिक विशेषज्ञ और प्रतिक्रियाशील शासन संभव होता है।

- स्वतंत्र नियामक निकाय (जैसे FTC, FCC) पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और नवप्रवर्तन सुनिश्चित करते हैं।

चीन:

-

- केंद्रीकृत योजना और डीप-टेक प्रभुत्व के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय दृष्टि।

- मजबूत राज्य-उद्योग सहयोग नवप्रवर्तन पाइपलाइन को तेज किया है।

- दीर्घकालिक R&D निवेश और तेज निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे चीन ने AI, 5G और सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों में छलांग लगाई।

- केंद्रीकृत योजना और डीप-टेक प्रभुत्व के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय दृष्टि।

सुधार का रोडमैप:

भारत की डीप-टेक क्षमता को पूरा करने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए संस्थागत परिवर्तन उतना ही आवश्यक है जितना कि तकनीकी प्रगति।

तत्काल प्राथमिकताएं:

-

- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सुधार कर डोमेन विशेषज्ञों के लिए फास्ट-ट्रैक भर्ती रास्ते बनाना।

- लैटरल एंट्री को बढ़ावा दें और नौकरशाही, अकादमी और उद्योग के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना ।

- नवप्रवर्तन के लिए नियामक सैंडबॉक्स जैसे लचीले नियामक तंत्र विकसित करना ।

- न्यायपालिका को डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी विशेषज्ञ फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से आधुनिक बनाना।

- नौकरशाही में प्रदर्शन आधारित जवाबदेही लागू करें ताकि इसे राष्ट्रीय नवप्रवर्तन लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जा सके।

- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सुधार कर डोमेन विशेषज्ञों के लिए फास्ट-ट्रैक भर्ती रास्ते बनाना।

दीर्घकालिक लक्ष्य:

-

- महत्वपूर्ण डीप-टेक क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमता का विकास करें ताकि आयात निर्भरता कम हो।

- सहयोगात्मक शासन की संस्कृति विकसित करें, संस्थानों के बीच आपसी मतभेद कम करना।

- संस्थागत संरचनाओं को तकनीकी-चालित अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक पैमाने और गति के अनुरूप पुनः डिज़ाइन करना।

- महत्वपूर्ण डीप-टेक क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमता का विकास करें ताकि आयात निर्भरता कम हो।

निष्कर्ष:

भारत की डीप-टेक महत्वाकांक्षाएं एक साहसिक राष्ट्रीय दृष्टि दर्शाती हैं, लेकिन उनकी सफलता केवल तकनीक विकास पर नहीं बल्कि गहरे संस्थागत सुधारों पर निर्भर करती है।

| मुख्य प्रश्न- “भारत की डीप-टेक महत्वाकांक्षाओं की सफलता केवल तकनीकी नवप्रवर्तन पर नहीं बल्कि संस्थागत और शासन संबंधी सुधारों पर भी निर्भर करती है।” चर्चा कीजिए। |